レコードの音質を左右する重要なパーツ、カートリッジ。その交換は、一見すると専門知識が必要で難しく感じるかもしれません。しかし、レコードカートリッジ交換前の基礎知識から、交換を検討すべき具体的な時期、そして針の寿命と劣化を判断するサインを理解すれば、決して難しい作業ではありません。この記事では、交換できるプレーヤーと不可能なモデルの見分け方から、初心者でも交換作業はできるのかという疑問まで、一つひとつ丁寧に解説します。交換に必要な道具と基本的な方法はもちろん、音質にも影響を与えるヘッドシェルの役割と選び方の基本にも触れていきます。さらに、主要メーカー別のレコードカートリッジ交換ガイドとして、オーディオテクニカ製のおすすめモデルやテクニクス製カートリッジの特徴、ソニー製やion製プレーヤーでの交換ポイントも網羅しました。正しいカートリッジの取り付け方をステップごとに学び、初心者におすすめのカートリッジを見つけることで、あなたのレコードライフはさらに豊かなものになるでしょう。このまとめ:レコードカートリッジ交換の要点を通じて、カートリッジ交換の全てをマスターしてください。

- カートリッジ交換の適切な時期と判断サイン

- 初心者でも安全にできる交換手順と必要な道具

- 主要メーカー別カートリッジの特徴と選び方のコツ

- 交換後の音質チェックと最適な調整ポイント

レコードカートリッジ交換前の基礎知識

- レコードカートリッジ交換を検討する時期

- 針の寿命と劣化を判断するサイン

- 交換できるプレーヤーと不可能なモデル

- 初心者でも交換作業はできるのか

- 交換に必要な道具と基本的な方法

- ヘッドシェルの役割と選び方の基本

レコードカートリッジ交換を検討する時期

レコードの世界:イメージ

レコードカートリッジの交換を考えるべき最適な時期は、主に「スタイラス(針)の寿命」が尽きたときです。カートリッジ本体は、物理的な破損や内部のゴムダンパーの硬化などがなければ長期間使用できますが、レコードの音溝と唯一直接接触する針は、ダイヤモンド製であっても徐々に摩耗していく消耗品です。そのため、定期的な交換が不可欠となります。

一般的に、ダイヤモンド製の針の寿命は使用時間にして300時間から1000時間が目安とされています。これはメーカーや針先の研磨形状によって大きく異なります。例えば、先端がシンプルな丸針は約300〜500時間、より溝との接触面が広い楕円針はそれより長く、さらに複雑な形状のラインコンタクト針やシバタ針は500〜1000時間と、高性能なものほど長寿命になる傾向があります。毎日1時間レコードを聴く場合、丸針なら約1年、ラインコンタクト針なら2〜3年で交換時期を迎える計算です。

交換時期は「時間」と「音」で判断

カートリッジ本体ではなく、まず「針」の消耗を基準に考えるのが基本です。おおよその使用時間を記録しておき、目安の時期が近づいてきたら、再生される音の変化に注意を払いましょう。音質に明らかな劣化を感じ始めたら、それが交換を検討するべき明確なサインです。

また、中古でレコードプレーヤーを入手した場合や、長年使用していなかったものを再び使い始める際も注意が必要です。前の所有者の使用頻度や保管状況が不明なため、針が既に寿命を迎えている可能性があります。摩耗した針を使い続けると、レコード盤そのものを傷つけてしまう(参照:JICO公式サイト)リスクがあるため、安心して楽しむためにも、まずは新しい針に交換することをおすすめします。

針の寿命と劣化を判断するサイン

レコードの世界:イメージ

針の寿命が近づき摩耗が進行すると、再生される音にいくつかの分かりやすいサインが現れます。これらの変化に早期に気づくことが、適切な交換タイミングを逃さず、大切なレコード盤を守るための鍵となります。

音質の変化で見分ける

最も一般的なサインは音質の劣化です。カートリッジが新品だった頃の音を思い出しながら、以下のような症状がないかチェックしてみてください。

- 高音域がこもる・歪む:針先が摩耗して先端が平たくなったり丸まったりすると、レコードの溝に刻まれた微細な凹凸(特に高音域の情報)を正確にトレースできなくなります。これにより、シンバルの輝きが失われたり、ボーカルのサ行が歪んで聞こえたりします。

- 全体的に音が曇る:新品の時のようなクリアさや、音の分離感が失われ、楽器ごとの輪郭がぼやけたように聞こえます。これを「解像度が低下した」と表現することもあります。

- ノイズの増加:針先が溝の底にあるホコリやチリを拾いやすくなるため、以前は気にならなかった「サー」という背景ノイズや、「チリチリ」「パチパチ」といったスクラッチノイズが目立つようになります。

- 左右の音量バランスが崩れる:ステレオの溝は左右チャンネルの情報が別々の壁面に刻まれています。針の摩耗が偏ると、左右の壁面を均等にトレースできなくなり、片方のチャンネルの音が小さく聞こえることがあります。

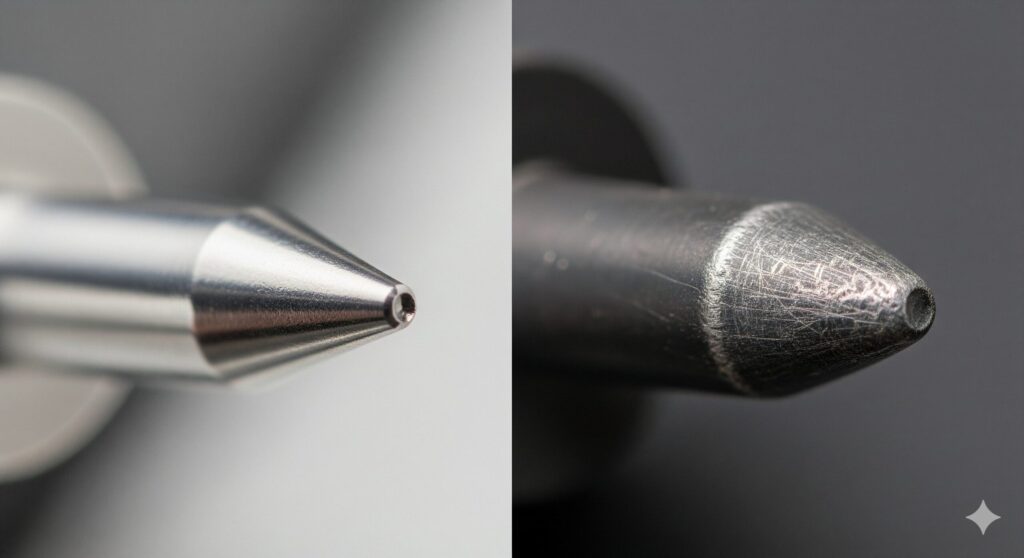

物理的な損傷は即交換

音質だけでなく、針の物理的な状態のチェックも欠かせません。誤って指で触れてしまったり、レコード盤の上に落としてしまったりして、カンチレバー(針を支える細い棒)が曲がったり、針先が欠けたりした場合は、即座に使用を中止し、交換が必要です。曲がった針を使い続けると、正常なトレースができず、レコード盤に修復不可能なダメージを与えてしまいます。

肉眼での精密な確認は困難ですが、針先にホコリが固着している場合も音質劣化の大きな原因となります。まずは専用のスタイラスクリーナーで優しく清掃し、それでも症状が改善しない場合は、針の摩耗が進んでいると判断してよいでしょう。

交換できるプレーヤーと不可能なモデル

市場にある全てのレコードプレーヤーが、自由にカートリッジを交換できるわけではありません。構造上、交換が容易なモデル、難しいモデル、そして不可能なモデルが存在します。ご自身のプレーヤーがどのタイプに該当するのかを事前に知っておくことが、最初のステップです。

交換の可否を判断する最も簡単な方法は、「ヘッドシェル」がトーンアームから取り外せるかどうかを確認することです。ヘッドシェルは、トーンアームの先端でカートリッジを物理的に固定しているパーツです。

| タイプ | 特徴 | 交換のしやすさ | 代表的なモデル |

|---|---|---|---|

| ヘッドシェル着脱可能型 | トーンアームの根元にあるリング状のロックナットを回すことで、ヘッドシェルごとカートリッジを簡単に取り外せる構造。 | 非常に簡単。作業のほとんどを机の上で行えるため、初心者でも安心して交換可能。最も一般的なタイプ。 | Technics SL-1200シリーズ、Audio-Technica AT-LP5x / AT-LP7など、多くの中級機以上のモデル。 |

| ヘッドシェル一体型 | ヘッドシェルがトーンアームと一体化しており、取り外すことができない。カートリッジはアーム先端に直接ネジで固定する。 | やや難しい。アーム先端で直接リード線の抜き差しやネジ止めを行う必要があり、細かい作業が求められる。 | RegaやPro-Jectなど、一部の海外製プレーヤーやデザインを重視したモデルに多い。 |

| カートリッジ交換不可型 | コストダウンや簡易化のため、カートリッジがプレーヤー本体に固定されており、ユーザーによる交換が想定されていない。 | 基本的には不可能。多くは専用の交換針のみ交換可能。 | 一部のポータブルプレーヤーや、スピーカー内蔵型の非常に安価なオールインワンモデル。 |

お持ちのプレーヤーの取扱説明書には、カートリッジの交換に関する項目が必ず記載されています。「仕様」や「カートリッジの交換」といったページを確認すれば、対応しているかどうかが明確に分かります。もし説明書を紛失してしまった場合でも、メーカーの公式サイトで型番を検索すれば、PDF形式でダウンロードできることがほとんどです。

初心者でも交換作業はできるのか

レコードの世界:イメージ

結論から言うと、正しい手順と少しの注意点を守れば、初心者でもレコードカートリッジの交換は十分に可能です。特に、前述の「ヘッドシェル着脱可能型」のプレーヤーであれば、作業の大部分は安定したテーブルの上で行えるため、落ち着いて取り組めば失敗するリスクは格段に低くなります。

初心者が交換を成功させるための3つのポイント

- 正しい工具を準備する:精密ドライバーや先の細いピンセットなど、作業に適した工具を事前に揃えることが重要です。不適切な工具は、ネジ山を潰したり、デリケートなパーツを傷つけたりする原因になります。

- 手順をしっかり確認する:作業を始める前に、この記事やプレーヤーの説明書を読んで、交換手順の全体像を把握しておきましょう。頭の中でシミュレーションするだけでも、実際の作業がスムーズに進みます。

- 焦らず丁寧に行う:カートリッジや針先は非常に精密でデリケートな部品です。力を入れすぎず、一つ一つの作業を慎重に進めることが何よりも大切です。十分な時間を確保し、明るい場所で作業しましょう。

最初は少し戸惑うかもしれませんが、一度経験すれば二回目以降は驚くほどスムーズにできるようになります。そして何より、カートリッジ交換は単なるメンテナンス作業ではありません。カートリッジを変えることで、同じレコードが全く違う表情を見せることを発見する、音を自分好みに創り上げていく「オーディオの醍醐味」なのです。ぜひこの楽しみにチャレンジしてみてください。

もし最初の交換で不安が大きい場合は、カートリッジとヘッドシェルが予めセットアップされた製品を選ぶのが最も賢明な選択です。少し割高にはなりますが、最も神経を使うリード線の接続やネジ止め、おおよその位置合わせが完了した状態で販売されているため、プレーヤーに取り付けて簡単な調整をするだけで済み、非常に手軽ですよ。

交換に必要な道具と基本的な方法

レコードの世界:イメージ

カートリッジ交換を安全かつスムーズに行うためには、いくつかの道具を事前に準備しておく必要があります。多くは特殊な工具ではなく、ホームセンターやオンラインストア、オーディオ専門店で簡単に入手できるものです。

最低限必要な道具

- 精密ドライバー(マイナスまたはプラス):カートリッジをヘッドシェルに固定しているネジを回すために使います。一般的には2.4mm程度のマイナスドライバーが適合することが多いですが、カートリッジによってはプラスネジが使われている場合もあります。非磁性体(磁石につかない素材)のドライバーだと、MCカートリッジを扱う際に安心です。

- ピンセットまたはラジオペンチ:細くデリケートなリード線をカートリッジの端子から抜き差しする際に使用します。作業のしやすさから、先端が細く、できればカーブしているタイプのピンセットがおすすめです。

あると格段に作業がしやすくなる便利な道具

- 針圧計(スタイラスフォースゲージ):交換後に正確な針圧を設定するために、できれば用意したい道具です。プレーヤーのカウンターウェイトの目盛りだけでも調整は可能ですが、より精密で客観的な設定を目指すなら、安価なものでも構わないのでデジタル針圧計があると非常に安心です。

- オーバーハングゲージ:針先の正しい前後位置(オーバーハング)を調整するためのガイドです。プレーヤーに専用のものが付属していることが多いですが、無ければ汎用品も市販されています。

- 水準器:プレーヤー本体が水平に設置されているかを確認します。ターンテーブルの水平は、正確なトーンアームの動作と針圧の基本となるため、この機会にチェックすると良いでしょう。

基本的な交換の流れ

交換作業は、どのタイプのプレーヤーでも、大きく分けて以下のステップで進みます。この流れを頭に入れておくと、作業がスムーズになります。

- 古いカートリッジ(またはヘッドシェルごと)をトーンアームから取り外す。

- 新しいカートリッジをヘッドシェルに取り付ける。(ヘッドシェル付きモデルならこの工程は不要)

- ヘッドシェルをトーンアームに戻す。

- カートリッジの各種調整(オーバーハング、針圧、アンチスケーティング)を行う。

各ステップの詳しい手順は、後の「正しいカートリッジの取り付け方」のセクションで写真付きのように詳しく解説します。

ヘッドシェルの役割と選び方の基本

ヘッドシェルは、カートリッジをトーンアームに安全かつ確実に接続するための重要な仲介パーツです。単に固定するだけの部品と思われがちですが、その素材、構造、重さが再生音に無視できない影響を与える、奥深いオーディオアクセサリーの一つです。

現在市販されている多くのレコードプレーヤーでは「ユニバーサル型(SMEタイプ)」と呼ばれる共通規格のヘッドシェルが採用されており、メーカーが異なっても物理的に取り付けが可能です。これにより、ユーザーは多種多様なヘッドシェルとカートリッジを自由に組み合わせて、音質のチューニングを楽しむことができます。

選び方の3つのポイント

- 素材:最も一般的で標準的なのはアルミニウムです。軽くて剛性が高く、特定の音色を持たないため、カートリッジ本来の性能を引き出しやすいのが特徴です。より高音質を狙うなら、軽量で振動減衰性に優れたマグネシウムやカーボンファイバー、温かみのある響きを持つ木材(黒檀、桜など)といった選択肢もあります。素材によって音のキャラクターが変化するのは、ヘッドシェルの大きな楽しみの一つです。

- 重さ:ヘッドシェルの重さは、使用するカートリッジとトーンアームのバランスを取る上で非常に重要です。各トーンアームには、適正な動作を保証するための「適合カートリッジ重量」が定められています。この重量は、カートリッジ単体ではなく「カートリッジ+ヘッドシェル」の総重量で考える必要があります。軽すぎたり重すぎたりすると、カウンターウェイトで適切な針圧がかけられなくなる場合があるため、プレーヤーの仕様を確認することが大切です。

- リード線:ヘッドシェルには、カートリッジと接続するための4色のリード線が付属しています。このリード線の導体素材(一般的なOFC銅線、高純度な6N銅線、クリアな銀線など)や端子のメッキによっても音質は微妙に変化します。リード線だけを交換して音の変化を楽しむことも可能です。

初心者におすすめの選択

初めて交換する場合や、どのヘッドシェルを選べば良いか分からない場合は、まずプレーヤーに付属している純正のヘッドシェルをそのまま使用するのが最も簡単で確実です。もし新たに購入するなら、オーディオテクニカやortofonなどから発売されている、10g前後の標準的なアルミ製ヘッドシェルから始めてみるのが良いでしょう。これらは多くのカートリッジと相性が良く、基準となるサウンドを把握するのに最適です。

主要メーカー別レコードカートリッジ交換

- オーディオテクニカ製のおすすめモデル

- テクニクス製カートリッジの特徴とは

- ソニー製プレーヤーでの交換ポイント

- ion製プレーヤーに対応するモデル

- 正しいカートリッジの取り付け方

- 初心者におすすめのレコードカートリッジ

- まとめ:レコードカートリッジ交換の要点

オーディオテクニカ製のおすすめモデル

株式会社オーディオテクニカは、1962年にカートリッジメーカーとして創業した歴史を持ち、現在ではヘッドホンやマイクロホンでも世界的に知られる日本の音響機器メーカーです。その原点であるカートリッジは、初心者向けのエントリーモデルから、熟練の職人が手掛けるハイエンドモデルまで、非常に幅広いラインナップを誇ります。特にVM型(MM型の一種)カートリッジは、同社が特許を持つ独自の構造で、コストパフォーマンスと高い音質を両立させ、世界中のオーディオファンから絶大な評価を得ています。

中でも画期的なのが「AT-VM95シリーズ」です。一つのカートリッジボディを共通で使用し、性能の異なる6種類の交換針を自由に付け替えることで、音質の違いをステップアップしながら楽しめるというコンセプトで設計されています。これにより、ユーザーは予算や好みに合わせて、手軽にシステムのグレードアップを図ることが可能です。(出典:audio-technica公式サイト AT-VM95シリーズ)

| 交換針モデル | 針先形状 | サウンドの特徴 | こんな方におすすめ |

|---|---|---|---|

| AT-VMN95C | 丸針(接合) | 最もベーシックな形状。力強く安定感のあるサウンドで、ノイズにも比較的強い。 | まずはレコードの基本の音を知りたい方や、古い盤を気軽に楽しみたい方。 |

| AT-VMN95E | 楕円針(接合) | 丸針よりも音溝との接触面が広く、高域の解像度が向上。繊細な表現が得意になる。 | プレーヤー付属の丸針から、コストを抑えつつ明確な音質アップグレードをしたい方。 |

| AT-VMN95EN | 楕円針(無垢) | 針全体がダイヤモンドで作られた無垢針。接合針に比べて振動系の質量が軽く、音が澄み渡り、音楽の見通しが格段に良くなる。 | ワンランク上のクリアで情報量の多いサウンドを求める方。 |

| AT-VMN95ML | マイクロリニア針 | 非常に高度な研磨技術によるラインコンタクト針の一種。音溝との接触面積が広く、情報量を圧倒的に多く拾い上げる。低域から高域まで歪みが極めて少ない。 | レコードに刻まれた音楽情報を余すところなく忠実に引き出したい方。 |

| AT-VMN95SH | シバタ針 | こちらもラインコンタクト針の一種。どっしりとしたパワフルさと、高域の伸びやかさを両立。豪快かつ上質なサウンド。 | ロックやジャズ、オーケストラなどを迫力満点に楽しみたい方。 |

このように、最初はコストパフォーマンスに優れた標準の「AT-VM95E」から始め、音楽の好みが変わったり、より高音質を求めたくなったりした時に、交換針だけを購入して「AT-VMN95ML」にアップグレードする、といった長期的な楽しみ方ができるのが最大の魅力です。

テクニクス製カートリッジの特徴とは

テクニクス(Technics)は、パナソニックが展開するHi-Fiオーディオブランドです。特に、1972年の発売以来、放送局やクラブシーンで絶大な信頼を得てきたダイレクトドライブ方式ターンテーブル「SL-1200」シリーズは、レコードプレーヤーの歴史における金字塔と言える存在です。

テクニクス製のカートリッジも、その歴史的背景を色濃く反映しており、プロフェッショナルユースにも耐えうる堅牢性、高い信頼性、そして安定したトレース(追従)能力に定評があります。サウンドの傾向としては、過度な色付けを排したニュートラルでパワフルな音質が特徴です。これは、レコードに記録された音を忠実に再現するという、リファレンス(基準)機器としての思想に基づいています。そのため、特定の音楽ジャンルに偏ることなく、ポップスからクラブミュージック、ジャズ、クラシックまで、幅広い音楽を正確に再生する能力を持っています。

DJ用途で培われたトラッキング性能

テクニクスのカートリッジは、その優れた耐久性と正確なトラッキング性能から、特にDJシーンで絶大な支持を集めてきました。バックスピンやスクラッチといった激しいプレイでも針が溝から飛びにくい設計は、通常のリスニング用途においても、レコード盤の反りなどに対して安定した再生を実現するという大きなメリットをもたらします。

ご家庭のリスニング用プレーヤーにテクニクス製のカートリッジを取り付けることで、音の輪郭がはっきりと際立ち、低域が引き締まった、骨格のしっかりしたサウンドを楽しむことができるでしょう。特に、ビートの効いた現代の音楽や、エネルギッシュなロック、ビッグバンドジャズなどを好む方には、その安定感とパワフルさが魅力的な選択肢となります。

ソニー製プレーヤーでの交換ポイント

ソニー(SONY)は、オーディオの歴史において常に革新的な製品を送り出してきたトップメーカーの一つです。レコードプレーヤーにおいても、手軽に始められるBluetooth対応の全自動モデルから、アナログ音源をハイレゾ品質でデジタル録音できる本格的なマニュアル機まで、現代の多様なリスニングスタイルに応える製品をラインナップしています。

多くのソニー製プレーヤー(例:「PS-HX500」や「PS-LX310BT」など)は、ユニバーサルタイプのヘッドシェルを採用しており、トーンアームの規格が国際標準に準拠しています。これにより、ユーザーはオーディオテクニカ、オルトフォン、ナガオカといった国内外の様々なサードパーティ製カートリッジと自由に組み合わせることが可能です。プレーヤーに付属のカートリッジから交換することで、音質を自分好みにカスタマイズする楽しみを存分に味わうことができます。

交換前に「適合カートリッジ重量」を必ずチェック

ソニー製プレーヤーでカートリッジを交換する際に、最も重要な確認事項が「適合カートリッジ重量」です。これはプレーヤーの取扱説明書や公式サイトの仕様表に必ず記載されています。トーンアームには、カウンターウェイトによって適切にバランスを取れる重さの範囲が定められています。この重量は、カートリッジ単体ではなく「ヘッドシェルとカートリッジを合わせた合計重量」で考える必要があります。この範囲内に収まるようにカートリッジとヘッドシェルを選ぶことで、初めて適切な針圧調整が可能となり、カートリッジ本来の性能を100%引き出すことができます。

例えば、ベストセラーモデルである「PS-LX310BT」のような全自動プレーヤーでも、より高性能な社外品のMM型カートリッジに交換することで、内蔵されているフォノイコライザーアンプを活かしつつ、解像度や表現力が一層向上したサウンドへとアップグレードすることが可能です。プレーヤー本体のポテンシャルを引き出す、効果的なカスタマイズと言えるでしょう。

ion製プレーヤーに対応するモデル

ion Audio(アイオンオーディオ)は、USB接続でレコード音源を手軽にPCへデジタル録音できる機能などをいち早く製品に取り入れ、アナログレコード入門市場で大きなシェアを持つアメリカのブランドです。特に、比較的安価でスピーカーまで内蔵したオールインワンモデルが人気を集めています。

しかし、ion製プレーヤーでカートリッジ交換を検討する際には、モデルによって対応が大きく異なるため、十分な注意が必要です。多くのモデルは、一般的なHi-Fiオーディオ製品とは異なる設計思想で作られています。

交換前にモデルの仕様を必ず確認してください

「ION Archive LP」や「Mustang LP」、「Max LP」といった主力モデルの多くでは、コストと簡便性を重視した「セラミックカートリッジ」が採用されています。このタイプのカートリッジは、本体がアームに直接固定されており、また発電方式も一般的なMM/MC型とは異なるため、オーディオテクニカやオルトフォンなどの一般的なユニバーサルタイプのカートリッジへの交換はできません。

これらのモデルでは、針が消耗した場合、ion Audioから供給されている専用の交換針(例:CZ-800-10など)を購入して、針の部分だけを交換することになります。幸い、この交換針は比較的安価で入手が容易です。

一方で、ion Audioの製品ラインナップの中にも、「Premier LP」など比較的新しいモデルや上位機種の中には、ユニバーサルヘッドシェルを採用し、カートリッジ交換が可能なものも稀に存在します。もしion製プレーヤーをお持ちでカートリッジ交換を検討している場合は、まずご自身のモデル名と「カートリッジ 交換」といったキーワードで検索し、カートリッジが交換可能な仕様かどうかをコミュニティサイトやレビュー記事で必ず確認することが重要です。不明な場合は、メーカーや販売店のサポートに問い合わせるのが最も確実です。

正しいカートリッジの取り付け方

ここでは、最も一般的で初心者にも作業しやすい「ヘッドシェル着脱可能型」のレコードプレーヤーを例に、カートリッジ交換の具体的な手順を詳しく解説します。各ステップの意味を理解しながら、焦らず一つずつ丁寧に行いましょう。

作業を始める前に、十分な明るさのある平らな机の上を片付け、必要な工具を手元に揃えておきましょう。落ち着ける環境を整えることが、成功への第一歩です。

ステップ1:古いカートリッジの取り外し

- 安全のため、プレーヤーの電源をオフにするか、コンセントからプラグを抜いておきます。トーンアームをアームレストにロックし、スタイラス(針先)に保護カバーを付けます。

- トーンアームの根元にあるリング状のロックナットを、自分から見て反時計回り(左方向)に回して緩めます。緩んだら、ヘッドシェルをまっすぐ前方にゆっくりと引き抜きます。

- 机の上にヘッドシェルを置き、ピンセットを使ってカートリッジ後部の4本のリード線を慎重に引き抜きます。この時、線を直接引っ張るのではなく、金属の端子部分を掴むのがコツです。固い場合は、軽く左右に揺らしながら抜くとスムーズです。

- 精密ドライバーを使い、ヘッドシェル上部からカートリッジを固定している2本のネジを外します。これで古いカートリッジが完全に取り外せます。

ステップ2:新しいカートリッジの取り付けと調整

- 新しいカートリッジを、付属のネジとナットを使ってヘッドシェルに仮止めします。この時点では、カートリッジが前後に動くよう、まだ軽く締める程度で大丈夫です。

- リード線を、色の組み合わせを間違えないように新しいカートリッジのピンに接続します。この色の割り当ては世界共通の規格です。

- 赤 (R):右チャンネルのプラス信号

- 緑 (G):右チャンネルのマイナス(アース)

- 白 (L):左チャンネルのプラス信号

- 青 (B):左チャンネルのマイナス(アース)

- オーバーハングゲージを使い、針先の正しい前後位置を調整します。ゲージの指示に従って針先を合わせたら、カートリッジが左右に傾かないように注意しながら、2本のネジを均等に本締めして完全に固定します。

- カートリッジの取り付けが完了したヘッドシェルを、トーンアームの先端にまっすぐ差し込み、ロックナットを時計回り(右方向)に回してしっかりと固定します。

ステップ3:トーンアームの各種調整

ここからの調整は、カートリッジの性能を最大限に引き出すための非常に重要な工程です。詳しくはTechnicsなどの公式サイトのセッティングガイドも参考にしてください。

- 水平バランス(ゼロバランス)調整:まず、アンチスケーティングのダイヤルを「0」にします。次に、トーンアームをアームレストから外し、カウンターウェイト(アーム後方のおもり)を前後させて、トーンアームがシーソーのように完全に水平に浮く状態(ゼロバランス)を見つけます。

- 針圧調整:ゼロバランスが取れたら、トーンアームを一旦アームレストに戻します。次に、カウンターウェイトの前面にある目盛りリングだけを、数字が動くのを指で押さえながら回して「0」の位置に合わせます。これが針圧0gの状態です。その後、カウンターウェイト全体(おもりと目盛りリングが一体で動くように)を反時計回りに回し、新しいカートリッジのメーカー推奨針圧値に目盛りを合わせます。(例:推奨針圧が2.0gなら「2」に合わせる)。デジタル針圧計を使うと、この工程をより正確に行えます。

- アンチスケーティング調整:レコード再生中、針先には内側に向かう力(インサイドフォース)がかかります。これを打ち消すのがアンチスケーティングです。基本的には、設定した針圧と同じ数値にダイヤルを合わせます。(例:針圧2.0gなら、アンチスケーティングも「2」に設定)。

以上で、すべての交換・調整作業は完了です。最後に、テスト用のレコードを再生して、正常に音が出るか、針飛びなどがないかを確認しましょう。

初心者におすすめのレコードカートリッジ

レコードの世界:イメージ

数えきれないほどの種類があるカートリッジの中から、初めての交換で最適な一個を選ぶのは、楽しい悩みであると同時に非常に難しい選択でもあります。ここでは、世界中のオーディオファイルから長年支持され続けている、価格、性能、そして扱いやすさのバランスに優れた、初心者にとって間違いない定番モデルを厳選して2つ紹介します。

1. Audio-Technica AT-VM95E:優等生的な万能モデル

「オーディオテクニカ製のおすすめモデル」のセクションでも詳しく触れましたが、このAT-VM95Eは、これからカートリッジ交換を始めるすべての方に最初におすすめしたいモデルです。プレーヤーに最初から付属していることが多い簡易的なカートリッジからの交換で、音の解像度、レンジの広さ、クリアさの全てが向上することをはっきりと体感できるでしょう。非常に癖のないバランスの取れたサウンドは、ジャズ、ロック、ポップス、クラシックまで、どんなジャンルの音楽も過不足なく鳴らしてくれます。そして何より、将来的に交換針だけを上位モデル(AT-VMN95ENやMLなど)に付け替えることで、カートリッジ本体を買い替えることなくシステムの音質を劇的にアップグレードできる、その発展性の高さが最大の魅力です。

2. Ortofon 2M Red:音楽を楽しく聴かせる表現力

デンマークの老舗カートリッジブランド、オルトフォン(Ortofon)が世界的にヒットさせたMMカートリッジシリーズのエントリーモデルが、この2M Redです。その名の通り、見る角度によって表情を変える鮮やかな赤いボディがデザイン的にも非常に魅力的です。サウンドの傾向は、AT-VM95Eが優等生的なバランス型だとすれば、こちらはよりエネルギッシュでダイナミック、そして音楽の楽しい部分を前面に押し出してくるような明瞭なキャラクターです。特にロックやポップス、R&Bなどのグルーヴ感を重視する音楽との相性は抜群で、聴いていると思わず体が動き出すような躍動感あふれる再生音を聴かせてくれます。こちらも上位モデルの「2M Blue」の交換針と互換性があるため、将来的なアップグレードも可能です。

ヘッドシェル付きモデルという賢い選択

これらの非常に人気のある定番モデルには、メーカーや販売店によって、あらかじめユニバーサルタイプのヘッドシェルに取り付けられた状態で販売されているバージョンが存在します。リード線の接続やオーバーハングの初期調整といった、初心者にとって最もハードルが高い工程が不要なため、購入後すぐにプレーヤーに取り付けて音楽を楽しみたいという方には、この上なく便利な選択と言えるでしょう。

まとめ:レコードカートリッジ交換の要点

レコードの世界:イメージ

- レコードカートリッジ交換は針の寿命が来たタイミングで検討する

- 針の寿命の目安は使用時間300時間から1000時間で針先の形状による

- 音質の劣化、高音の歪み、ノイズの増加が交換のサイン

- ヘッドシェルがトーンアームから外せるプレーヤーは交換が簡単

- 初心者でも正しい手順と適切な道具があれば安全に交換は可能

- 交換には精密ドライバーとピンセットが最低限必要で針圧計があると便利

- ヘッドシェルは素材や重さで音質が変化する重要なパーツ

- オーディオテクニカのVM95シリーズは交換針だけで手軽にアップグレードできる

- テクニクスのカートリッジはプロユースにも耐える堅牢性とニュートラルなサウンドが特徴

- ソニー製プレーヤーの多くは他社製カートリッジと交換可能だが適合重量の確認が必須

- ion製プレーヤーはセラミックカートリッジ採用の交換不可モデルが多いので事前の確認が重要

- 取り付け時は4本のリード線の色(赤R-緑G-白L-青B)を絶対に間違えないようにする

- 交換後はゼロバランス調整からの正確な針圧とアンチスケーティングの設定が音質を決定づける

- 初心者には万能型のAT-VM95Eや音楽的なOrtofon 2M Redが定番としておすすめ

- ヘッドシェル付きのカートリッジセットモデルを選ぶと取り付けが非常に楽になる