最近話題になっているレコードの良さとは一体何なのでしょうか。この記事は、レコードの何がいいかわからない人へ向けて、なぜ最近レコードが再注目されている理由を詳しく解説します。知恵袋でも見かけるレコードの魅力について深く掘り下げ、レコードは音がいいというのは嘘なの?という素朴な疑問にもお答えします。さらに、レコードを聴くのに必要なプレーヤーの選び方から、知っておきたいレコードの良さと注意点まで、情報を網羅しました。レコードのメリットデメリットを徹底比較し、特有の温かみのある音の正体や、音が悪いと感じてしまう原因、そして音程がおかしい時の対処法も探ります。なんjでも議論されるレコードの音質についても触れつつ、総括としてデータ時代にあえて選ぶレコードの良さをお伝えしていきます。

-

- レコードが持つ独自の魅力や価値がわかる

- レコードを始めるために必要な機材がわかる

- レコードのメリットとデメリットがわかる

- レコード再生時のトラブル対処法がわかる

最近話題になっているレコードの良さとは

- レコードの何がいいかわからない人へ

- 最近レコードが再注目されている理由

- 知恵袋でも見かけるレコードの魅力

- レコードは音がいいというのは嘘なの?

- レコードを聴くのに必要なプレーヤーとは

レコードの何がいいかわからない人へ

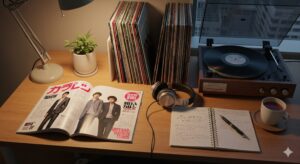

レコードの世界:イメージ

レコードの何がいいのか、その本質を突き詰めると「音楽を体験として深く味わえること」に尽きます。あらゆる音楽が指先一つで瞬時に再生できる現代において、なぜ大きくて重く、再生に手間のかかるレコードを選ぶ人が増えているのでしょうか。

その答えは、レコードが単なる音楽データではなく、確かな質量と歴史を持つ「モノ」として存在している点にあります。お気に入りの一枚を棚から選び出す時の高揚感、30cm四方の大きなジャケットを手に取りアートワークを眺める時間、内袋からそっと盤を取り出す際の緊張感。この一連の儀式とも言える行為そのものが、これから始まる音楽体験への期待感を最大限に高めてくれるのです。

そして、静寂の中、トーンアームを降ろしレコード針が盤の溝に触れた瞬間の、あの「プチッ」という小さなノイズ。そこから音楽が立ち上がる瞬間は、デジタル音源の無音からの再生では決して味わえない、独特の生命感と感動があります。利便性や効率性だけでは測れない、時間と手間をかけるからこそ得られる深い満足感こそが、レコードの抗いがたい魅力と言えるでしょう。

ポイント:能動的な音楽体験

レコードを聴く行為は、BGMとして音楽を「消費」するのではなく、音楽と真剣に向き合う「能動的な体験」へと変わります。手間がかかるからこそ、一曲一曲、そしてアルバム一枚に込められたアーティストの想いを、より深く感じ取ることができるのです。

最近レコードが再注目されている理由

レコードの世界:イメージ

近年、音楽のサブスクリプションサービスが全盛を迎える一方で、アナログレコードの生産・売上は世界的に目覚ましい成長を遂げています。日本レコード協会の統計を見ても、アナログディスクの生産金額は2010年頃から右肩上がりに増加しており、この現象は単なる懐古趣味では説明できません。

第一の理由として、「所有する喜び」の価値が見直されている点が挙げられます。データは便利ですが、サービスが終了すれば聴けなくなる可能性もあります。一方、物理メディアであるレコードは、手元にある限り自分の所有物であり続けるという安心感があります。好きなアーティストへの応援の形として、コレクションとして、 tangible(触れる)なモノを所有したいという欲求は、人間の本質的なものでしょう。

第二に、「ジャケットアート」という視覚的な魅力です。CDの約6倍の面積を持つレコードジャケットは、それ自体がパワフルなアート作品です。部屋に飾ればインテリアとして空間を彩り、デジタル配信の小さなサムネイル画像では伝わらない、デザイナーやアーティストのこだわりを隅々まで楽しめます。

ストリーミングで新しい音楽と気軽に出会い、本当に心に響いた作品だけをレコードという特別な形で手元に残す。そんなデジタルとアナログを賢く使い分けるスタイルが、特に若い世代の間で広がっているようです。

そして第三に、アーティスト自身がレコードの価値を再認識していることも大きな要因です。多くのアーティストが、自身の作品をアナログレコードでもリリースしています。CD用とは別に、アナログの音質特性に最適化された「アナログ・カッティング」を行うなど、そのこだわりは深まるばかりです。アーティストが届けたい「本物の音」を、ファンも最高の形で受け取りたいという想いが、この再ブームを力強く後押ししています。

知恵袋でも見かけるレコードの魅力

レコードの世界:イメージ

「Yahoo!知恵袋」のようなQ&Aサイトでは、今も昔も「レコードの魅力とは具体的に何ですか?」という質問が後を絶ちません。これは、多くの人がデジタル音楽の利便性に慣れ親しむ一方で、レコードという存在に漠然とした憧れや興味を抱いている証拠です。

回答の中で頻繁に語られるのが、「不便さを楽しむ」という、逆説的な魅力です。A面が終われば、席を立って自分の手で盤を裏返す。再生前には盤面のホコリを専用ブラシで優しく拭う。針を落とす際には、息を止めてそっと溝を狙う。これら一つ一つの所作が、音楽を大切に扱っているという実感を与え、デジタルにはない深い愛着を育むのです。

また、「アルバムという作品と向き合える」点も、多くの人が挙げる魅力です。シャッフル再生やプレイリストが主流の現代では、曲単位で音楽を消費しがちです。しかし、レコードは基本的にA面からB面の終わりまで、アーティストが意図した曲順で聴くように作られています。それにより、一曲ごとの繋がりやアルバム全体を貫く物語性、世界観を深く体験できるのです。

補足:一期一会の「ディグる」楽しさ

中古レコード店のエサ箱(レコードが入った箱)を漁り、未知の一枚や探していたレア盤を発見する行為は「ディグる(Digging)」と呼ばれ、レコード趣味の醍醐味の一つです。そのレコードが誰に聴かれ、どんな時代を経て自分の元へやってきたのか。そんな歴史に想いを馳せるのも、物理メディアならではの楽しみ方と言えるでしょう。

レコードは音がいいというのは嘘なの?

レコードの世界:イメージ

「レコードはCDよりも音が良い」という言葉は、オーディオの世界で古くから語られてきた命題です。これは半分は真実であり、半分は誤解を含んでいます。結論から言うと、「音の良さ」の定義によって答えが変わります。

もし「音の良さ」を、ノイズの少なさ、周波数レンジの広さ、ダイナミックレンジの大きさといった、測定可能なスペックで定義するならば、現代のハイレゾ音源を含むデジタルフォーマットに軍配が上がります。デジタルは理論上、劣化なく情報を記録・再生できるためです。

しかし、レコードにはスペックでは測れない、アナログ特有の「音の良さ」が存在します。レコードは音の波形(アナログ信号)を、そのまま物理的な溝の凹凸として記録します。この過程では、デジタル化(標本化・量子化)の際に切り捨てられてしまうような、人間の可聴域(約20kHz)を超える非常に高い周波数の倍音成分も記録されると言われています。この倍音成分が、音の滑らかさ、艶、空気感といった、感覚的な豊かさに繋がり、「音が良い」と感じさせる一因と考えられています。

以下の表で、両者の特徴をより詳しく比較してみましょう。

| 項目 | デジタル音源(CD、配信) | アナログ音源(レコード) |

|---|---|---|

| 音の特徴 | クリアで高解像度。シャープで硬質に感じられることも。 | 温かみがあり滑らか。空気感や音の厚みが豊か。 |

| 記録方式 | 音の波を数値(0と1)に変換して記録。 | 音の波をそのまま物理的な溝の形として記録。 |

| ダイナミックレンジ | 広い(CDで約96dB)。静寂から大音量まで忠実に再現。 | 比較的狭い(約60-70dB)。マスタリングで圧縮されることが多い。 |

| 長所 | 劣化がなく扱いやすい。携帯性・検索性に優れる。 | 独特の音質。所有する喜び。ジャケットアートの魅力。 |

| 短所 | 音が冷たい・平面的と感じる人もいる。所有感の希薄さ。 | ノイズが乗りやすい。管理に手間とコストがかかる。 |

結局のところ、どちらが絶対的に優れているということではありません。それぞれのフォーマットが持つ、異なる音の魅力を理解し、楽しむことが最も重要です。クリアでパワフルなサウンドが聴きたいときはデジタルで、リラックスして音楽に浸りたいときはレコードで、といった使い分けも素晴らしい楽しみ方です。

レコードを聴くのに必要なプレーヤーとは

レコードの世界:イメージ

レコードの豊かなサウンドを楽しむためには、いくつかの専用機材が必要です。ここでは、基本となるコンポーネントを3つに分けて解説します。

1. レコードプレーヤー

これがなければ始まりません。レコード盤を回転させるターンテーブルと、レコードの溝から音の信号を拾うカートリッジ(レコード針)が付いたトーンアームから構成されます。プレーヤーの品質、特にカートリッジとレコード針の品質は、最終的な音質に最も大きく影響する部分です。

2. アンプ(プリメインアンプ)

レコードプレーヤーのカートリッジが拾った信号は、実は非常に微弱です。この小さな信号を、スピーカーを鳴らせるだけの大きな力を持つ信号に増幅(Amplify)するのがアンプの役割です。

補足:フォノイコライザーとは?

レコードには、長い収録時間と高音質を両立させるため、録音時に「低音域を小さく、高音域を大きく」という特殊な加工(RIAAカーブ)が施されています。このバランスを再生時に元に戻すための回路が「フォノイコライザー」です。アンプに「PHONO」という入力端子があれば内蔵されています。ない場合は、別途「フォノイコライザーアンプ」という単体の機材が必要です。

3. スピーカー

アンプから送られてきた電気信号を、最終的に空気の振動、つまり我々が耳で聴くことができる「音」に変換する出口です。スピーカーの個性によっても、音楽の聴こえ方は大きく変わります。

初心者におすすめの選択肢

「機材が多くて難しそう」と感じる方には、アンプとスピーカーがプレーヤー本体に内蔵された「オールインワン型レコードプレーヤー」が最も手軽な選択肢です。数千円から2万円程度で購入でき、コンセントに繋ぐだけですぐにレコードを楽しめます。

まずはここからスタートし、もし音質に物足りなさを感じたり、より深く探求したくなったりしたら、上記の各コンポーネントをそれぞれ選んで組み合わせる「セパレート型」へとステップアップしていくのが良いでしょう。

知っておきたいレコードの良さと注意点

レコードの世界:イメージ

- レコードのメリットデメリットを徹底比較

- レコード特有の温かみのある音の正体

- レコードの音が悪いと感じてしまう原因

- レコードの音程がおかしい時の対処法

- なんjでも議論されるレコードの音質

- 総括:データ時代にあえて選ぶレコードの良さ

レコードのメリットデメリットを徹底比較

レコードという趣味を長く楽しむためには、その輝かしいメリットだけでなく、向き合わなければならないデメリットも正しく理解しておくことが不可欠です。ここでは、両方の側面をより深く掘り下げて比較検討してみましょう。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 独特の温かい音質 デジタルとは一線を画す、滑らかで深みのある有機的なサウンドを楽しめます。特に人の声や生楽器の表現力に定評があります。 |

コストがかかる プレーヤーなどの初期投資に加え、レコード盤自体の価格もCDや配信より高価な傾向にあります。人気の新譜や希少な中古盤は1枚数千円から1万円を超えることも珍しくありません。 |

| 所有する満足感 物理的なメディアとしてコレクションする喜びがあり、デジタルデータにはない愛着が湧きやすいです。棚に並んだ背表紙を眺めるだけでも幸せな気持ちになれます。 |

手間がかかる 再生前後のクリーニング、A面・B面の入れ替え、適切な保管など、良い音で楽しむためには一連の作業と知識が必要です。 |

| 大きなジャケットアート 30cm四方のキャンバスに広がるアートワークは、それ自体が鑑賞に値する芸術品です。歌詞カードやライナーノーツも大きく、読み物としての価値も高いです。 |

保管場所が必要 サイズが大きく重量もあるため、コレクションが増えるにつれて相応の収納スペースが求められます。専用のラックなど、保管環境にも配慮が必要です。 |

| アルバム体験 アーティストが意図した曲順でA面からB面へと聴き進めることで、アルバムという一つの作品が持つ物語性や世界観に深く浸ることができます。 |

物理的な劣化 盤の傷やホコリ、針の摩耗、静電気、湿気によるカビや盤の反りなど、物理的なダメージで音質が低下するリスクと常に隣り合わせです。 |

こうして見ると、デメリットは全て「物理的なモノであること」に起因しているのがわかりますね。しかし、見方を変えれば、これらの「手間」や「制約」こそが、レコードを単なる音楽鑑賞以上の、奥深い趣味へと昇華させてくれる要因とも言えるのです。

レコード特有の温かみのある音の正体

レコードの世界:イメージ

多くの人がレコードの音に感じる、デジタルにはない「温かみ」や「艶やかさ」。その正体は、単なるノスタルジーや思い込みだけではありません。科学的な側面と、再生プロセスに起因するいくつかの要素が複合的に関係しています。

第一に、前述した「豊かな倍音成分」の存在です。アナログ記録は音の波形を連続的に記録するため、デジタル化の過程でサンプリングされずに失われがちな、楽器の音色や空間の響きを決定づける微細な倍音成分を豊かに含んでいます。これが、音の厚みや奥行き、いわゆる「空気感」に繋がり、聴感上の温かみを生み出す大きな要因です。

第二に、アナログ機器特有の「偶数次高調波歪み(ぐうすうじこうちょうはひずみ)」です。デジタルで発生する歪み(クリッピングノイズなど)が耳障りな不協和音であるのに対し、真空管アンプやアナログ回路で発生しやすい偶数次歪みは、元の音のオクターブ上の音など、協和しやすい成分で構成されています。そのため、適度な歪みはむしろ音に厚みや艶やかさを加え、心地よい響きとして感じられるのです。

これらの要素が複雑に絡み合い、データ的には不完全であっても、人間にとっては音楽的で心地よい「温かみのある音」を生み出しているのです。

レコードの音が悪いと感じてしまう原因

レコードの世界:イメージ

「レコードは音がいいと聞いたのに、実際に再生してみたらノイズだらけで音がこもっている…」そんな経験をする人は少なくありません。しかし、その原因のほとんどはレコード盤や再生機器のコンディションにあり、適切な対処で劇的に改善することが可能です。

主な原因とチェックポイント

- ホコリや静電気: レコード盤の溝に溜まった微細なホコリは、「チリチリ」「パチパチ」というノイズの最大の原因です。また、乾燥する季節は静電気でホコリが付着しやすくなります。再生前には必ず専用のレコードクリーナーや静電気除去ブラシで清掃する習慣をつけましょう。

- プレーヤーのセッティング不良: 特に「針圧」(針が盤を押さえつける力)と「アンチスケーティング」(アームが内側へ引かれる力を打ち消す機能)の設定は重要です。これらの設定が不適切だと、音が歪んだり、左右の音量バランスが崩れたりします。設定方法は大手音響機器メーカーのウェブサイトなどでも詳しく解説されていますので、お使いのプレーヤーの説明書と合わせて確認しましょう。

- 針の劣化・摩耗: レコード針の先端はダイヤモンドなどで作られていますが、消耗品です。摩耗した針を使い続けると、高音が歪んで聴こえるだけでなく、大切なレコードの溝を傷つけてしまいます。一般的な交換目安は再生時間200〜500時間程度。音が悪くなったと感じたら、針の交換を検討してください。

- プレーヤーの設置場所: プレーヤーが水平に設置されていないと、針が溝を正しくトレースできず、音飛びの原因にもなります。また、スピーカーのすぐ近くなど、振動が伝わりやすい場所に置くと、「ブーン」という不快なハウリングが発生することがあります。硬く安定した場所に設置しましょう。

これらの基本的なポイントを見直すだけで、レコード本来が持つ豊かなサウンドを取り戻せるはずです。まずはレコード盤と針先のクリーニングから試してみることを強くお勧めします。

レコードの音程がおかしい時の対処法

レコードの世界:イメージ

再生した音楽のテンポが速すぎたり遅すぎたり、ボーカルの声が妙に高く(または低く)聴こえる場合、それはターンテーブルの回転数が正しくないことが原因です。この問題も、いくつかの点検と調整で解決できる場合がほとんどです。

1. 回転数設定の確認

最もありがちで、最も簡単な原因が回転数の設定ミスです。直径30cmのアルバム(LP盤)は「33 1/3回転」、直径17cmのシングル盤(EP盤、ドーナツ盤)は「45回転」が標準です。プレーヤーにある「33/45」の切り替えスイッチが、再生するレコードの規格と合っているかを、まず最初に確認してください。

2. 回転数の微調整(ピッチコントロール)

多くのプレーヤーには、回転数を±数%の範囲で微調整できる「ピッチコントロール」機能が搭載されています。このツマミやスライダーが、意図せずズレている可能性があります。ターンテーブルの縁には、特定の周波数の光(室内照明など)を当てると模様が静止して見える「ストロボスコープ」が刻まれていることが多いです。お住まいの地域の電源周波数(東日本は50Hz、西日本は60Hz)に合わせ、指定された模様がピタッと止まって見えるようにピッチコントロールを調整しましょう。

3. ドライブベルトの劣化(ベルトドライブ方式の場合)

ターンテーブルの回転方式には、モーターの力をゴムベルトを介してプラッター(ターンテーブル本体)に伝える「ベルトドライブ方式」と、モーターがプラッターを直接回転させる「ダイレクトドライブ方式」があります。ベルトドライブ方式のプレーヤーの場合、長年の使用でゴムベルトが伸びたり、硬化したりしてスリップし、回転が不安定になることがあります。この場合は、お使いのプレーヤーに適合する新しいベルトに交換することで、安定した回転を取り戻せます。

なんjでも議論されるレコードの音質

レコードの世界:イメージ

インターネットの巨大掲示板、なんでも実況J(なんj)をはじめとするコミュニティでは、レコードの音質は定期的に議論の的となります。「レコードなんて所詮は雰囲気だよ」「プラシーボ効果だろ」といった懐疑的な意見から、「60年代のジャズは絶対にレコードじゃないとダメ」「この時代のロックの音圧はレコードでしか味わえない」といった熱烈な支持まで、その意見は様々です。

こうした議論を眺めていると、一つの重要な本質が見えてきます。それは、レコードというメディアが、単なる音質スペックを超えた「趣味としての価値」を強く持っているということです。客観的なデータやコストパフォーマンスだけを物差しにすれば、レコードは現代において非効率的なメディアかもしれません。しかし、趣味の世界では、時にその非効率さや手間、制約こそが、計り知れない楽しみや満足感を生み出すのです。

補足:ロマンと自己満足の追求

それは、旧式のフィルムカメラで一枚一枚大切にシャッターを切る行為や、手間のかかる機械式時計を慈しむ心境と似ています。手間暇かけてシステムをセッティングし、盤を丁寧にクリーニングし、最高のコンディションで針を落とした瞬間に広がる珠玉のサウンド。その瞬間の感動は、他の何にも代えがたいものがあります。それは、ある種の「ロマン」の追求であり、最高の「自己満足」と言えるでしょう。そして、趣味とは元来、その人自身が満足するためのものであり、そこにこそレコードの尽きない魅力が凝縮されているのです。

デジタル音源と優劣を競うのではなく、音楽の楽しみ方における一つの豊かで奥深い選択肢として、アナログならではの体験を味わう。そうした柔軟なスタンスで向き合うことが、レコードという文化をより一層楽しむための鍵となります。

総括:データ時代にあえて選ぶレコードの良さ

レコードの世界:イメージ

この記事では、レコードの魅力から具体的な楽しみ方、そして注意点に至るまで、様々な角度からその奥深い世界を解説してきました。最後に、本記事の要点をリスト形式で総括します。

- レコードの良さの本質は音楽を「能動的な体験」として味わえる点にある

- 所有する喜びや大きなジャケットアートなど物理メディアならではの価値を持つ

- 再生にかかる手間や不便さが逆に音楽への深い愛着を育む

- 世界的な再ブームはデジタル疲れや所有欲の高まりが背景にある

- レコードの音の良さは解像度ではなく倍音豊かな温かみや空気感

- 音がいいは嘘ではなくデジタルとは「良い音」の種類が根本的に異なる

- 初心者はアンプ・スピーカー一体型のプレーヤーが手軽で最初の選択肢として最適

- 本格的に始めるなら「プレーヤー」「アンプ」「スピーカー」の3点が基本コンポーネント

- メリットは音質や所有感、デメリットはコストや手間、保管場所の確保

- 温かみのある音の正体は豊かな倍音成分やアナログ機器特有の心地よい歪み

- 音が悪いと感じる主な原因はホコリ・静電気・セッティング不良に集約される

- 定期的なクリーニングとプレーヤーの正しい設定が良質なサウンドの鍵

- 音程がおかしい時は回転数設定やドライブベルトの劣化をまず疑う

- 趣味としての価値は効率やスペックだけでは測れないロマンにある

- データが溢れる時代だからこそ、手で触れられるモノの価値が相対的に高まっている