レコードに針を落とすと、どうして美しい音楽が流れてくるのか、不思議に思ったことはありませんか。黒い円盤に刻まれた細かい溝から、豊かなサウンドが生まれるのには、実は非常にシンプルでありながら奥深い科学的な理由があります。この記事では、レコードからなぜ音が出る?という疑問に答えるため、その基本原理を解説します。

音が出る原理の発明はいつだったのか、その歴史的背景から、音の波形が刻まれた溝の仕組みとはどのようなものか、そして溝に音を記録する録音のプロセス、針の振動を音へ拡大する仕組みまで、順を追って分かりやすく紐解いていきます。再生方法は意外と簡単なアナログ技術であり、この記事を読めば、身近なもので音が出るか実験してみようと思えるほど、その原理を身近に感じられるでしょう。

また、レコードでなぜ音が出るか知ると音楽がもっと楽しくなるはずです。多くの人が話題にする、レコードは音がいいというのは嘘なのか、その音質の真実や、レコードとCDの音の出方の違いについても徹底的に比較・分析します。さらに、レコードプレーヤーの基本的な構造や、音を拾う上で最も重要なスタイラス(針)が音を拾う役割についても詳しく見ていきましょう。この記事が、レコードからなぜ音が出るのか、というあなたの長年の疑問への、明確な答えとなれば幸いです。

この記事でわかること

- レコードから音が出る基本的な原理とエジソン以降の発展の歴史

- 音がミクロン単位の溝に記録され、針によって再生される具体的な仕組み

- CDのデジタル記録との本質的な違いやレコード特有の音質的特徴

- レコードプレーヤーを構成する主要なパーツそれぞれの精密な役割

レコードからなぜ音が出る?その基本原理を解説

- 音が出る原理の発明はいつ?

- 音の波形が刻まれた溝の仕組みとは

- 溝に音を記録する録音のプロセス

- 針の振動を音へ拡大する仕組み

- 再生方法は意外と簡単なアナログ技術

- 身近なもので音が出るか実験してみよう

音が出る原理の発明はいつ?

レコードの世界:イメージ

レコードから音が出る原理の起源は、今から140年以上も昔に遡ります。その発明者は、「発明王」として世界的に知られるトーマス・エジソンです。彼は1877年12月6日、世界で初めて音を記録し再生することに成功した装置「フォノグラフ(蓄音機)」を発明しました。これは、人類が初めて自らの声を記録し、再び聴くことができた歴史的な瞬間でした。

このフォノグラフは、音の振動を物理的な形として記録するという、現在のレコードの基本原理を確立した画期的な発明でした。エジソンは、当時開発中だった電話機を改良する研究の過程で、送話口の振動板が針を震わせることに気づき、この動きを何らかの媒体に記録できないかと考えたのが直接のきっかけです。

彼は、回転する円筒に錫(すず)の箔を巻きつけ、そこに針を当てながら、自ら「メリーさんの羊」を歌いました。すると、針が声の振動に応じて錫箔に深さの変化する溝を刻み込んだのです。その後、再び針を溝の始まりに置いてクランクを回すと、蓄音機はエジソンの声を忠実に再生し、世界で初めて録音・再生が成功した瞬間となりました。この出来事が、後のレコード技術の礎を築いたのです。

円盤式レコードの登場:ベルリナーの「グラモフォン」

エジソンのフォノグラフは円筒式でしたが、現在のような平らな円盤式レコードの原型を発明したのは、ドイツ系アメリカ人のエミール・ベルリナーです。彼は1887年に「グラモフォン」を発明し、円盤状の原盤に音を記録し、それを元にプレスして複製を容易にする技術を確立しました。これにより、音楽メディアの大量生産と普及が可能となり、レコード産業の発展に大きく貢献しました。

このように、エジソンの基本的な発明とベルリナーによる改良を経て、音を物理的に記録・再生する技術は大きく飛躍し、現代のレコードへと繋がっていきます。

音の波形が刻まれた溝の仕組みとは

レコードの世界:イメージ

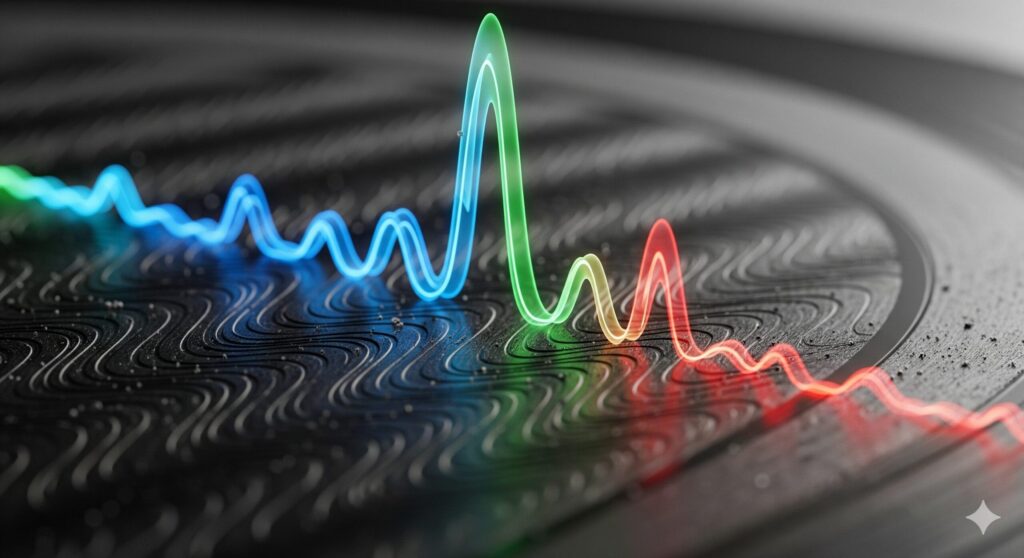

レコード盤の艶やかな表面をよく見ると、渦巻き状に非常に細い溝(グルーヴ)が刻まれているのがわかります。その幅は、資料によると約50~100マイクロメートル(0.05mm~0.1mm)と、髪の毛ほどの細さです。実はこの微細な溝こそが、オーケストラの壮大な響きからボーカルの繊細な息遣いまで、音の情報をすべて記録している「楽譜」そのものなのです。

音は、空気の振動(波)として私たちの耳に届きます。レコードは、この空気の振動、つまり「音の波形」を物理的な凹凸として溝の壁に刻み込んでいます。具体的には、音の強弱(振幅)は溝が左右に揺れる幅の大きさとして、音の高低(周波数)は揺れの波の細かさとして記録されているのです。

例えば、バスドラムのようなパワフルで大きな音は溝の振れ幅がダイナミックに大きくなり、シンバルやハイハットのような金属的で高い音は、非常に小刻みな波形となって溝に刻まれます。レコード針は、この極めて複雑な形状の溝を正確になぞることで、記録されたオリジナルの音の波形を忠実に拾い上げているわけです。

ステレオレコードの巧妙な溝

現在主流のステレオレコードの場合、一本の溝に左右2チャンネル分のオーディオ情報が、驚くほど巧妙な方法で記録されています。溝の断面はV字型(約90度)になっており、内側の壁(レコード中心に近い45度の壁)に左チャンネル、外側の壁(レコード外周に近い45度の壁)に右チャンネルの音が、それぞれ独立して刻まれているのです。これは「45-45方式」と呼ばれ、一本の針の動きを分析することで左右の異なる音を同時に拾い上げ、臨場感あふれる立体的なステレオサウンドを再生できます。

モノラルとステレオの溝の違い

初期のモノラルレコードでは、音の情報を溝の水平方向の揺れ(横揺れ)のみで記録していました。一方、ステレオレコードでは、針が横方向だけでなく縦方向にも動くことで、左右のチャンネル情報を再現する、より複雑な構造を持っています。

溝に音を記録する録音のプロセス

レコードの世界:イメージ

では、具体的にどのようにして、この精密な音の溝をレコードの原盤に記録するのでしょうか。この非常に繊細なプロセスは「カッティング」と呼ばれ、熟練した技術を持つカッティングエンジニアによって行われます。

まず、スタジオで録音・ミキシングされたマスター音源は、マイクや磁気テープから電気信号として取り出されます。この電気信号が、レコードの元となる原盤(ラッカー盤)に溝を刻むための専用機材「カッティングマシン(カッティングレース)」へと送られます。

レコードの量産までの基本的な流れ

- カッティング: マスター音源の電気信号でカッター針を振動させ、回転しているラッカー盤(アルミニウムの円盤にニトロセルロースラッカーを塗布したもの)に溝を彫り込みます。これが「マスターディスク」となります。

- メッキ処理: 作成されたラッカー盤に銀メッキなどを施し、金属の膜を形成します。

- メタルマスターの作成: メッキを剥がすと、溝が山になった状態の金属盤(メタルマスター、またはファーザー)が完成します。

- マザーとスタンパーの作成: メタルマスターから、今度は溝が元通り凹んだ状態の「マザー」を複数作成します。さらに、そのマザーから溝が山になった「スタンパー」を量産します。

- プレス: このスタンパーをプレス機に上下1枚ずつセットし、熱して柔らかくした塩化ビニールの塊を挟んで圧力をかけることで、私たちが手にするレコード盤が次々と製造されます。

このように、一枚のマスターディスクから何段階ものプロセスを経て、数千枚、数万枚のレコードがプレスされるのです。音楽という聴こえない波形が、スタンパーという金型を通じて物理的な形に変わる、まさに職人技と精密科学が融合した瞬間と言えるでしょう。

針の振動を音へ拡大する仕組み

レコードの世界:イメージ

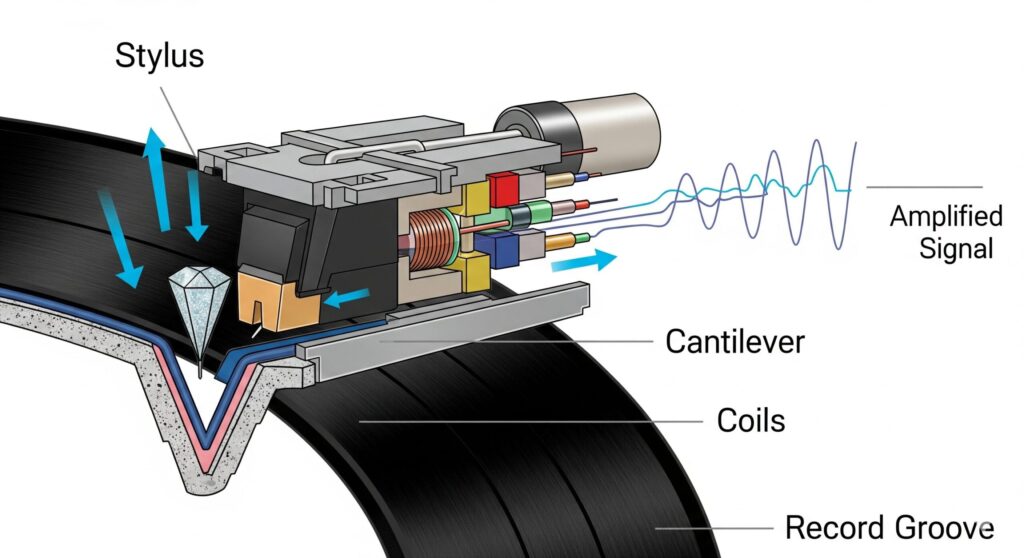

レコードに刻まれたミクロン単位の溝の情報を、私たちが感動を覚えるほどの豊かな「音」として取り出すためには、いくつかの精密なステップが必要です。その連係プレーの主役となるのが、レコード針とそれを含む「カートリッジ」です。

まず、レコードプレーヤーでレコードを正確な速度で回転させ、その溝にそっと針(スタイラス)を落とします。ダイヤモンドなどで作られた針の先端は非常に鋭く尖っており、溝の複雑な凹凸を正確に読み取りながら、1秒間に数万回も振動します。

カートリッジの役割:振動を電気信号へ

この針の微細な振動は、針の根元にある「カートリッジ」という、いわば小さな発電装置に伝えられます。カートリッジの内部には、非常に小さな磁石とコイルが内蔵されており、針の振動によって磁石かコイルのどちらかが動くことで、「電磁誘導」という物理法則を利用してごく微弱な電気信号が発生します。これが、音の情報を乗せた最初の電気信号です。

カートリッジには大きく分けてMM(ムービング・マグネット)型とMC(ムービング・コイル)型があります。MM型は磁石が動き、比較的出力が大きく針交換が容易なモデルが多いのが特徴です。一方、MC型はコイルが動く方式で、出力は小さいものの、より繊細で高解像度なサウンドが得られるとされています。どちらも一長一短があり、好みに合わせて選べるのもアナログオーディオの大きな楽しみの一つですね。

フォノイコライザーとアンプ:信号を整え、増幅する

カートリッジで生まれた電気信号は、そのままではスピーカーを鳴らすにはあまりにも微弱です。加えて、レコードは録音時に物理的な制約(低音をそのまま記録すると溝の幅が広くなりすぎて収録時間が短くなる、高音はノイズに埋もれやすい)から、国際的な規格である「RIAAカーブ」に沿って、低音域を意図的に小さく、高音域を大きく記録するという特殊な処理が施されています。

このため、まず「フォノイコライザー」という専用回路で、この周波数特性を元に戻し(低音をブーストし高音を減衰させ)、本来の自然な音のバランスに補正します。その上で、「アンプ(増幅器)」を使って信号をスピーカーを駆動できるパワフルなレベルまで強力に増幅します。最終的に、増幅された信号がスピーカーの振動板を音楽に合わせて震わせ、再び空気の振動、つまり「音」となって私たちの耳に届くのです。

再生方法は意外と簡単なアナログ技術

レコードの世界:イメージ

ここまで見てきたように、レコードの再生方法はいくつかの精密な電子・機械的ステップを踏みますが、その根本にあるのは非常に直接的でシンプルな「アナログ技術」です。

「アナログ」とは、情報を連続的な量で表現する方法を指します。レコードの場合、空気の振動である音の波形という連続的な情報を、一切途切れさせることなく、そのまま溝の形という連続的な物理量に置き換えて記録・再生しています。ここには、CDや音楽配信で用いられる「デジタル」のように、情報を1秒間に何万回も区切り(標本化)、その値を「0」と「1」の不連続な数値の羅列に変換する(量子化)というプロセスは一切介在しません。

例えるなら、滑らかな坂道の風景を、ピクセルの集合体である写真(デジタル)で記録するのではなく、その坂道のカーブをそのままミニチュアの模型(アナログ)として再現するようなものです。そのため、原理的には電気を使わなくても音を出すことが可能です。

前述のエジソンの蓄音機がそうであったように、針の振動を大きなホーン(ラッパ)で機械的に共鳴・増幅するだけで、音楽を聴くことができます。この、音の波形を直接的に、ありのまま扱うという究極のシンプルさが、アナログレコード技術の本質であり、多くの人々を惹きつけてやまない魅力の源泉ともなっています。

身近なもので音が出るか実験してみよう

レコードの世界:イメージ

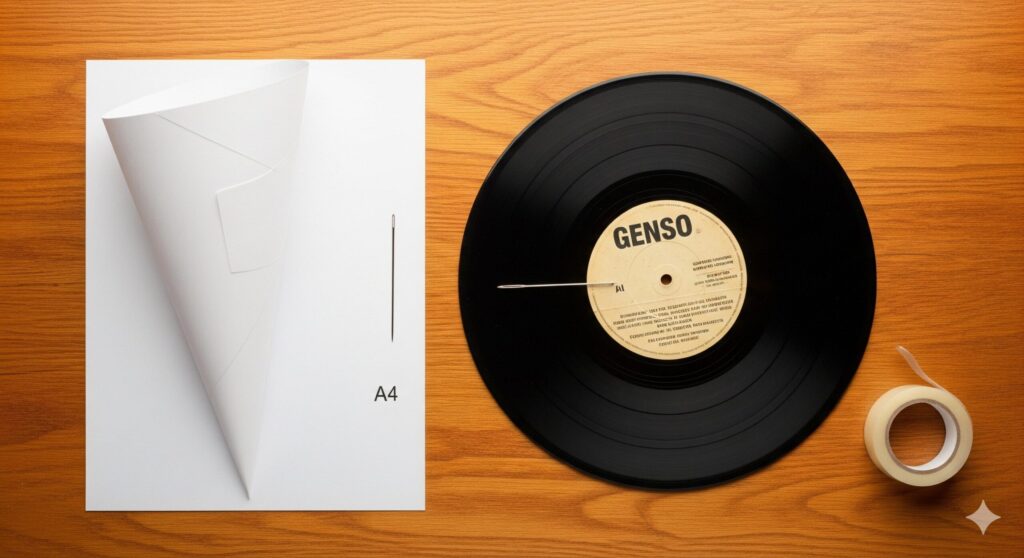

レコードから音が出る仕組みが、針の振動を物理的に拡大したものであることを安全に体感できる、非常に興味深い実験があります。ご家庭にあるもので、簡易的な蓄音機を作って、その原理に触れてみましょう。

実験を行う上での極めて重要な注意点

この実験は、レコード盤やプレーヤーの針を確実に傷つけます。必ず、傷がついても問題ない、完全に不要になったレコード盤を使用してください。少しでも価値のあるレコードや、大切なレコードで試すのは絶対に避けるべきです。また、プレーヤー本体のトーンアームやカートリッジを傷つけないよう、作業は慎重に行ってください。

準備するもの

- 不要なレコード盤

- レコードプレーヤー(または手でゆっくり一定に回せる台)

- A4用紙などの少し厚めの紙

- 縫い針、または折ったシャープペンシルの芯

- セロハンテープ

実験の手順

- 紙を円錐状にきつく丸め、メガホンのような形にしてセロハンテープでほつれないように固定します。これが音を拡大するホーンの役割を果たします。

- 円錐の先端の細い方に、縫い針の尖った側が5mmほど外に出るようにして、テープで角度を調整しながらしっかりと固定します。針がグラつかないようにするのがポイントです。

- レコードプレーヤーで不要なレコード盤を33回転または45回転で回転させます。

- 回転しているレコードの溝に、紙メガホンの先端に取り付けた針をそっと、ごく軽い力で乗せます。決して強く押し付けないでください。

- メガホンの開いている側に耳を近づけると、プレーヤーのスピーカーからではなく、紙から直接かすかに音楽や声が聞こえてくるはずです。

これは、針が拾った溝の振動が紙のメガホン全体に伝わり、広い面積で空気を震わせることで音が大きく聞こえるという、蓄音機と全く同じ原理です。なぜ音が小さいかというと、カートリッジやアンプのような効率的な増幅機構がないためですが、このシンプルな実験を通して、レコードがいかに直接的に音を記録しているかを、耳で直接確認できるでしょう。

レコードでなぜ音が出るか知ると音楽が楽しい

レコードの世界:イメージ

- レコードは音がいいは嘘?音質の真実

- レコードとcdの音の出方の違い

- レコードプレーヤーの基本的な構造

- スタイラス(針)が音を拾う役割

レコードは音がいいは嘘?音質の真実

レコードの世界:イメージ

「レコードはCDより音が良い」という言葉は、オーディオの世界で長年議論されてきたテーマです。結論から言えば、これは一概に「本当」とも「嘘」とも断定できない、非常に奥深い問題です。音の良し悪しは個人の主観や好みに大きく左右されるためですが、技術的な観点からそれぞれの特徴を客観的に知ることで、その真実に近づくことができます。

レコードの音の特徴(アナログサウンド)

レコードの音が良いと言われる最大の理由の一つに、「音の滑らかさ」「情報量の濃密さ」「暖かみ」などが挙げられます。これは、音の波形をデジタルデータのように間引くことなく、そのまま連続的な情報として記録しているアナログならではの特徴です。理論上、人間が聞き取れるとされる20kHzを超える周波数の音(高周波)も記録されているため、それが音の奥行きや空気感、楽器本来の倍音の豊かさに繋がり、結果として「生々しい音」に感じられると言われています。

一方で、レコードには宿命的なデメリットもあります。ホコリや盤面の微細な傷による「パチパチ」というスクラッチノイズは避けられません。また、再生するプレーヤーの品質、針の状態、アンプやスピーカーとの相性など、システム全体のコンディションによって出てくる音が大きく変わってしまうという、非常に繊細な側面も持ち合わせています。

CDの音の特徴(デジタルサウンド)

対してCDは、音楽をデジタルデータとして記録するため、ノイズがほとんどなく非常にクリアでダイナミックレンジの広いサウンドが特徴です。何度再生しても、またどの機器で再生しても、理論上は音が劣化しないという大きなメリットもあります。一般社団法人 日本レコード協会のデータを見ても、音楽産業の主流がデジタル配信やCDであることは明らかですが、近年アナログレコードの生産も回復傾向にあります。(出典:日本レコード協会 生産実績)

ただし、CDの規格(サンプリング周波数44.1kHz、量子化ビット数16bit)は、人間が聞き取れる周波数の範囲(20Hz〜20kHz)の音を効率よく記録することを前提に作られています。そのため、アナログの音に含まれる可能性のある可聴域外の微細な成分は原理的にカットされており、これが一部で「音が硬い」「冷たい」と感じる人がいる一因かもしれません。

結論として、「レコードの音が良い」という評価は、スクラッチノイズなども含めた独特の雰囲気や、アナログならではの音の質感、そしてジャケットを眺めながら針を落とすという儀式的な行為全体に対する愛着から来る部分も大きいでしょう。どちらが優れているかという不毛な議論ではなく、それぞれの音の個性を深く理解し、その日の気分や聴きたい音楽に合わせて楽しむのが、最も豊かで賢明な付き合い方と言えます。

レコードとcdの音の出方の違い

レコードの世界:イメージ

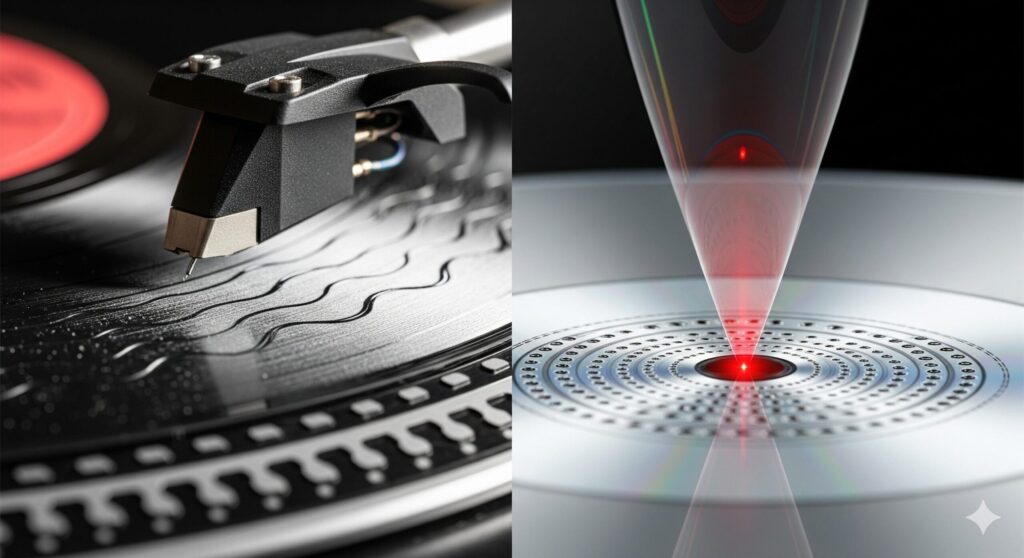

レコードとCDは、どちらも音楽を記録・再生するための円盤状のメディアですが、その根本的な仕組みは全く異なります。最大の違いは、これまでも述べてきた通り、情報を物理的な波形として「アナログ」で記録するか、数値データとして「デジタル」で記録するかという点にあります。

この本質的な違いが、音質や取り扱い、耐久性など、様々な側面にどう影響するのかを分かりやすく表にまとめてみましょう。

| 項目 | レコード(アナログ) | CD(デジタル) |

|---|---|---|

| 記録方式 | 音の波形をそのまま溝の凹凸として物理的に記録 | 音の波形を0と1のデジタルデータ(数値)に変換して記録 |

| 記録媒体 | 主に塩化ビニール製の円盤の溝 | ポリカーボネート製ディスクの記録層にあるピット(微細な凹み) |

| 再生方法 | 針で溝をなぞり、物理的な振動を電気信号に変換 | レーザー光を照射し、ピットからの反射光の変化をデジタル信号として読み取る |

| 音の特徴 | 滑らかで暖かいとされる。スクラッチノイズが発生しやすい。 | クリアでノイズが少ない。音が硬質と感じられることもある。 |

| 情報量 | 理論上は無限大だが、媒体や再生装置の物理的限界に依存する。 | 規格(44.1kHz/16bit)で定められた有限の情報量。 |

| 劣化要因 | 針との摩擦による摩耗、盤面の傷、ホコリ、熱による反り。 | 記録面の傷(特に深いもの)、紫外線や湿気による記録層の劣化。 |

| 取り扱い | 盤面に直接触れない、垂直に保管するなど繊細な扱いが必要。 | 比較的丈夫だが、記録面(虹色側)の傷には注意が必要。 |

このように、レコードが音の波を「彫刻」のように物理的な形として残すのに対し、CDは音の波を「設計図」のように数値データに置き換えて記録します。この根本的なアプローチの違いが、両者のサウンドキャラクター、そしてメディアとしての性質の差を生み出しているのです。

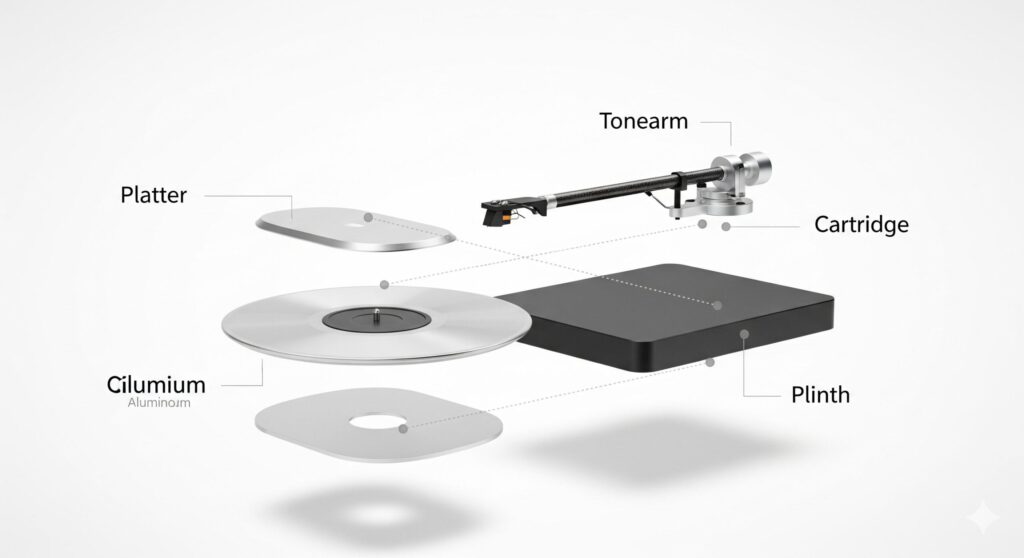

レコードプレーヤーの基本的な構造

レコードの世界:イメージ

レコードから正確に音を取り出すためには、「レコードプレーヤー」が不可欠です。レコードプレーヤーは、一見するとシンプルな構造に見えますが、微細な溝に刻まれた音楽情報を余すところなく引き出すため、実は非常に精密な部品の集合体です。主要なパーツとその役割を深く理解することで、レコードへの理解がさらに深まります。

ターンテーブル(プラッター)

レコードを乗せて滑らかに回転させる円盤部分です。LPレコードであれば毎分33と1/3回転、EP盤(ドーナツ盤)であれば毎分45回転という、極めて正確で安定した速度で回転し続けることが、正しい音程で音楽を再生するための絶対条件となります。重量のあるプラッターは、慣性の力(イナーシャ)で回転が安定しやすく、ワウ・フラッター(回転ムラ)を抑える効果があるとされています。このプラッターを回転させる駆動方式には、モーターの力をゴムベルトで伝える静粛性の高い「ベルトドライブ方式」や、モーター軸で直接回転させることで力強いトルクと素早い立ち上がりを実現する「ダイレクトドライブ方式」などがあります。

トーンアーム

プレーヤーの端から伸びる、レコードの溝をなぞるための腕のようなパーツです。先端にはカートリッジが取り付けられており、レコードの内周から外周まで、針が常に溝に対して最適な角度と圧力(針圧)を保ちながらスムーズにトレース(追随)できるように導くという、極めて重要な役割を担います。S字型やストレート型、J字型など様々な形状があり、それぞれに音質的な特徴や設計思想があります。また、アームが内側に引き寄せられる力(インサイドフォース)を打ち消すための「アンチスケーティング機構」など、精密な調整機能も備わっています。

カートリッジ

前述の通り、針(スタイラス)と発電機構が一体となった、レコードプレーヤーの心臓部です。針が拾った物理的な振動を、後段の機器で扱える電気信号に変換する役割を持ちます。このパーツを交換するだけで再生される音のキャラクターが劇的に変わるため、レコード再生において最も重要なコンポーネントの一つと言えます。

これらの主要パーツ以外にも、全体を支え、外部からの振動やモーターの振動が針に伝わるのを防ぐ「キャビネット(本体)」、トーンアームの針圧を調整する「カウンターウェイト」、レコード盤を安定させ音質を調整する「ターンテーブルシート」、レコードの交換時にアームを安全に上下させる「アームリフター」など、多くの部品が一体となって高品位な再生を実現しています。

スタイラス(針)が音を拾う役割

が音を拾う役割-1024x558.jpg)

レコードの世界:イメージ

レコードプレーヤーの数ある部品の中でも、唯一レコード盤というデリケートなメディアに直接触れるのが「スタイラス(針)」です。この肉眼では見えないほど小さな針の先端が、音楽情報の全てが詰まったミクロン単位の溝を正確になぞることで、レコード再生という体験は始まります。

スタイラスは、レコード再生の最前線に立つ入り口であり、その品質、形状、そして健康状態が、再生される音質全体を大きく左右する、極めて重要かつデリケートなパーツです。

針先の形状による音質の違い

針の先端の形状には様々な種類があり、溝の壁とどのように接触するかによって、再生される音の解像度や周波数特性が変わります。代表的なものをいくつか紹介します。

- 丸針 (Conical/Spherical): 先端が球状で、最も標準的で製造コストも低いタイプです。耐久性が高く扱いやすいですが、構造上、溝の奥深くにある微細な情報を拾いきれない側面もあります。

- 楕円針 (Elliptical): 先端が楕円形になっており、丸針よりも溝との接触面が縦長になるため、より高域の繊細な情報を正確に拾うことができます。現在最も広く使われているタイプの一つです。

- ラインコンタクト針 (Line Contact/Shibataなど): レコードをカッティングするカッター針の形状に近づけ、溝との接触面を「点」ではなく「線」にすることで、レコードに記録された情報をより忠実に、歪みなく引き出すことを目指した高性能な針です。

一般的に、溝との接触面積が広く、より複雑な形状の針ほど、多くの情報を正確に拾い上げ、高音質で長寿命とされています。

針は必ず摩耗する消耗品

定期的な交換がレコードの寿命を延ばす

スタイラスの先端は、地球上で最も硬い物質であるダイヤモンドで作られていますが、レコード盤との摩擦によって少しずつ、しかし確実に摩耗していきます。針先にかかる圧力は、接触面積が極小なため、計算上は1平方センチあたり数トンにも及ぶと言われています。摩耗した針を使い続けると、音質が著しく劣化(高音が聞こえにくくなる、歪むなど)するだけでなく、大切なレコード盤の溝を永久に傷つけてしまう致命的な原因にもなります。大手カートリッジメーカーであるオーディオテクニカの公式サイトでも、針の寿命は約300~500時間が目安とされています。良い音で長くレコードを楽しむためにも、定期的な針のチェックと適切な時期での交換を心がけましょう。

まとめ:レコードからなぜ音が出るのか

レコードの世界:イメージ

この記事では、レコードから音が鳴り響く不思議な仕組みについて、その基本原理から発明の歴史、具体的な録音・再生のプロセス、そしてCDとの違いや関連する機材まで、多角的に深く掘り下げて解説しました。最後に、本記事で明らかになった要点をリスト形式で、もう一度振り返ってみましょう。

- レコードの音は溝に物理的に刻まれた音の波形そのものである

- 原型は1877年にエジソンが発明した円筒式のフォノグラフである

- 音の振動の強弱(振幅)や高低(周波数)をそのまま溝の凹凸として記録する

- ステレオレコードはV字型の溝の左右の壁に45度で別々の情報を記録している

- 録音は電気信号でカッター針を動かしラッカー盤に溝を彫るカッティング作業で行う

- 再生はレコード針が溝をなぞることで生まれる物理的な振動を利用する

- カートリッジが針の微細な振動を電磁誘導の原理で微弱な電気信号に変換する

- フォノイコライザーは録音時に施されたRIAAカーブを補正し元の音響バランスに戻す

- アンプが微弱な電気信号をスピーカーを力強く鳴らせるレベルまで増幅する

- 音の波形を途切れさせずに直接扱うのがアナログレコード技術の本質

- CDは音を0と1のデジタルデータに変換し非接触のレーザーで読み取る

- レコードの音質は情報が間引かれていない暖かみや空気感があると言われる

- 一方でスクラッチノイズや再生環境に大きく左右される繊細さも併せ持つ

- レコードプレーヤーはレコードを安定して回転させ正確に音を拾うための精密機器

- スタイラス(針)は溝に直接触れる重要な消耗品であり定期的な交換が不可欠