「レコードで音楽を聴いてみたいけれど、何から聴けばいいかわからない。」そんなデジタルネイティブ世代ならではの悩みをお持ちではないでしょうか。この記事では、初心者向けレコードで聴くべき名盤の選び方から、ジャンル別の名盤コレクションまで、あなたのレコードライフを豊かにする情報を網羅的に解説します。近年、日本レコード協会の発表によるとアナログレコードの生産額は年々増加傾向にあり、再びその価値が見直されています。名盤ランキングの賢い活用方法や、注目すべきアーティストで選ぶ名盤の見つけ方、さらには中古レコードで探す際のポイントや、数ある名盤の中からおすすめ曲を見つけるコツもご紹介します。心に響く邦楽のおすすめ名盤から、歴史を彩る洋楽の不朽の名盤、熱い魂を感じるロックの名盤たちまで、幅広いジャンルをカバーします。ジャズ入門に最適な一枚とは何か、通が選ぶ奥深い名盤jazzの世界、そして荘厳な響きを堪能するクラシックの名盤にも触れていきます。この記事を読めば、あなたにとって最高のレコードで聴くべき名盤がきっと見つかるはずです。

- レコードで聴くべき名盤の基本的な選び方がわかる

- ジャンルごとの代表的な名盤が見つかる

- 中古レコードをお得に探すコツが身につく

- ランキングやアーティストから名盤を探す視点が得られる

初心者向けレコードで聴くべき名盤の選び方

- 名盤ランキングの賢い活用方法

- 注目すべきアーティストで選ぶ名盤

- 中古レコードで探す際のポイント

- 名盤の中からおすすめ曲を見つけるコツ

名盤ランキングの賢い活用方法

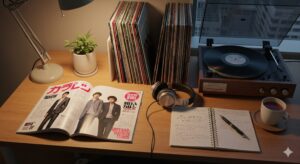

レコードの世界:イメージ

レコードの名盤を探す上で、各種メディアが発表するランキングは非常に便利な出発点となります。結論から言うと、ランキングはあくまで参考情報として捉え、自分の感性を信じるための補助的なツールとして活用するのが最も賢い方法です。なぜなら、ランキングは多くの人に支持された作品を知るきっかけになる一方で、選者の好みや時代背景が色濃く反映されるため、必ずしもあなたの好みに合うとは限らないからです。

例えば、米国の権威ある音楽雑誌ローリング・ストーンが発表した「史上最も偉大なアルバム500」のようなランキングは、評論家やミュージシャンの投票で決まることが多く、歴史的な重要度や音楽的な革新性が評価の軸になりがちです。そのため、純粋な聴きやすさよりも、後世に与えた影響の大きさが重視される傾向があります。一方で、レコード店の売上ランキングや、音楽レビューサイトのユーザー投票ランキングは、より「今」のリスナーの感覚に近い作品が選ばれることが多いでしょう。このように、ランキングの種類によって選定基準が全く異なる点を理解しておく必要があります。

ランキング活用のコツ

複数の異なるランキング(例:評論家選出、ユーザー投票、売上ベース)を見比べて、共通してランクインしているアルバムに注目してみましょう。時代や選者、評価軸を超えて支持される作品は、それだけ普遍的な魅力を持っている可能性が高いと言えます。また、ランキングを眺めていて直感的にジャケットが気になったり、タイトルに惹かれたりしたアルバムを調べてみるのも良い出会いに繋がります。

ランキング外の名盤を探す楽しみ

ランキングに掲載されるのは、どうしても知名度の高い作品に偏りがちです。しかし、世の中にはランキングには載らないながらも、特定のファンから熱狂的に愛されている「隠れた名盤」が無数に存在します。ランキングを入り口にしつつも、そこから派生して、好きなアーティストが影響を受けたと公言しているミュージシャンを掘り下げてみるなど、自分だけの宝探しを始めるのもレコード収集の大きな楽しみです。

最終的には、ランキングを参考にしつつも、試聴などを通じて「自分が本当に心地よいと感じるか」を判断基準にすることが、後悔のない、満足のいく一枚を見つけるための鍵となるでしょう。

注目すべきアーティストで選ぶ名盤

レコードの世界:イメージ

名盤への最短ルートは、あなたが既に好きだと感じているアーティストを深く掘り下げることかもしれません。一人のアーティストを追いかけることで、その音楽性の変遷や影響を受けたルーツを知ることができ、音楽の世界が芋づる式に広がっていく楽しみがあります。これは、ただ有名な曲を聴くだけでは得られない、深い音楽体験へと繋がるアプローチです。

例えば、ビートルズが好きなら、初期のフレッシュなロックンロールから、後期の実験的でサイケデリックなサウンドまで、アルバムごとに全く異なる表情を楽しめます。『プリーズ・プリーズ・ミー』と『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』を聴き比べれば、彼らの驚異的な進化がレコードを通して体感できるはずです。また、ジャズの帝王マイルス・デイヴィスのように、時代ごとに音楽スタイルを劇的に変化させたアーティストもいます。彼のアコースティックな4ビート時代から、エレクトリック楽器を導入したクロスオーバー期まで、そのディスコグラフィーを辿ることは、そのままモダンジャズの歴史を学ぶことにもなるでしょう。

同様に、ボブ・ディランのキャリアを追うのも興味深い体験です。初期のプロテスト・フォークの旗手としての姿から、エレキギターを持ち物議を醸したフォーク・ロック時代、そして円熟期に至るまで、彼の歌詞の世界観やサウンドの変遷は、レコードというメディアでじっくりと向き合うに値します。

まずは、好きな曲が収録されているアルバムから聴き始めてみるのがおすすめですよ!そこから同じ時期の他の作品や、そのアーティストが影響を受けたと公言しているミュージシャンのレコードへと手を伸ばしていくと、自然とあなたの音楽ライブラリは豊かになっていきます。

このように、一人のアーティストを羅針盤にして探求の旅に出ることで、点と点だった知識が線となり、あなただけの名盤マップが完成していきます。他の誰かが決めたランキングに従うのではなく、自分だけの物語を紡ぐようにレコードを集めるのは、この上ない喜びがあります。

中古レコードで探す際のポイント

レコードの世界:イメージ

レコードの魅力的な世界に足を踏み入れるなら、中古レコード店やオンラインマーケットの活用は欠かせません。廃盤になった貴重な音源や、新品よりも手頃な価格で名盤を手に入れるチャンスが広がっています。しかし、中古品である以上、購入前に必ず状態を確認することが最も重要です。なぜなら、レコードは盤面のコンディションが音質に直結する、非常にデリケートなメディアだからです。

盤面のチェック方法

中古レコードを選ぶ際、最優先でチェックすべきは盤面です。明るい光の下でレコードを様々な角度から見て、深い傷や擦れ、カビなどがないかを確認します。特に音溝に対して横切るような傷は、「周回ノイズ」と呼ばれる耳障りな「プチッ、プチッ」というノイズの原因になるため注意が必要です。また、盤に歪みや反りがないかも水平な場所に置いて確かめましょう。多少の反りであればレコードスタビライザーで補正できる場合もありますが、大きく波打っているものは再生時に針が飛んでしまう可能性があるため、避けるのが賢明です。

ジャケットと付属品の価値

音質には直接関係ありませんが、ジャケットのコンディションや「帯」、歌詞カード、ポスターなどの付属品の有無もレコードの価値を大きく左右する要素です。特に日本のレコード(国内盤)に付属している帯は、海外のコレクターからも人気が高く、帯があるかないかで買取価格が数倍変わることも珍しくありません。ジャケットの角が潰れていたり、シミや破れがあったりすると価値は下がりますが、それもまたそのレコードが辿ってきた歴史の証と捉えることもできます。

ネット購入時の注意点

オンラインで中古レコードを購入する際は、現物を確認できないというデメリットがあります。そのため、コンディション表記の意味を正しく理解しておくことが不可欠です。信頼できる販売店は、独自の基準で細かく状態をグレーディングしています。商品説明をよく読み、不明な点があれば購入前に問い合わせるようにしましょう。特に個人間取引の多いオークションサイトでは、出品者の評価をしっかり確認することがトラブルを避けるために重要です。

参考までに、一般的なコンディション表記を以下にまとめます。これはあくまで目安であり、店舗によって基準は異なる場合があります。

| 表記 | 内容 |

|---|---|

| M (Mint) | シールド未開封など、新品同様の完美品。コレクション目的でなければ、あまり見かけることはありません。 |

| NM (Near Mint) | 開封済みだが、傷や使用感がほとんどない新品に近い美品。中古品としては最高のコンディションです。 |

| EX (Excellent) | ごく軽いスレや再生に影響ない程度の小傷が見られるが、中古品としては良好な状態。多くの中古レコードがこのあたりに分類されます。 |

| VG (Very Good) | スレや傷が目立ち、チリパチノイズや軽いプツノイズが出る場合がある並品。鑑賞には堪えられますが、ノイズが気になる方もいるかもしれません。 |

| G (Good) | 深い傷が多く、ノイズも大きい。とりあえず聴ければ良いという方向けの状態。安価ですが、購入には覚悟が必要です。 |

名盤の中からおすすめ曲を見つけるコツ

レコードの世界:イメージ

数多くの名盤の中から、自分だけのお気に入りの一曲を見つけ出す作業は、レコード鑑賞の醍醐味の一つです。そのコツは、アルバムを一つの作品として捉え、全体の流れを意識しながら聴くことにあります。多くのアーティストは、アルバムの曲順に強いこだわりを持っており、オープニングからエンディングまで計算し尽くされた物語を紡いでいるからです。

例えば、アルバムのA面1曲目は、リスナーの心を掴むための重要な役割を担っていることが多く、キャッチーな代表曲が配置されがちです。一方で、B面の最後に収録されている曲は、アルバム全体を締めくくる壮大なバラードや、次作を予感させるような実験的な楽曲であることもあります。このように、曲がどの位置に置かれているかを知るだけでも、アーティストの意図を汲み取ることができ、音楽への理解が深まるでしょう。ピンク・フロイドの『狂気』のように、A面からB面までがひとつの組曲として構成されている作品は、まさにレコードで通して聴くべきアルバムの典型です。

サンプリング・ソースを探る楽しみ

ヒップホップやダンスミュージックが好きなら、名盤の中からサンプリングの元ネタ(ソース)を探してみるのも一興です。自分が知っている曲のドラムブレイクやメロディが、実は70年代のファンクやソウルの名盤から引用されていた、という発見は非常にエキサイティングです。ジェームス・ブラウンの楽曲が、いかに多くのヒップホップ・トラックの屋台骨となっているかを知ると、音楽の歴史の繋がりに感動を覚えるでしょう。元ネタを知ることで、サンプリングというクリエイティブな手法へのリスペクトも生まれます。

もちろん、最初から全曲を集中して聴く必要はありません。まずはBGMのように流し聴きして、ピンと来た曲や何度も聴きたくなるメロディがあったら、その曲に焦点を当てて歌詞を読んだり、演奏に耳を澄ませたりしてみましょう。その一曲が、あなたにとっての名盤への扉を開いてくれるはずです。

ジャンル別・レコードで聴くべき名盤コレクション

- 心に響く邦楽のおすすめ名盤

- 歴史を彩る洋楽の不朽の名盤

- 熱い魂を感じるロックの名盤たち

- ジャズ入門に最適な一枚とは

- 通が選ぶ奥深い名盤jazzの世界

- 荘厳な響きを堪能するクラシック

- まとめ:最高のレコードで聴くべき名盤

心に響く邦楽のおすすめ名盤

レコードの世界:イメージ

日本の音楽シーンにも、時代を超えて愛される数々の名盤が存在します。特にレコードで聴くことで、その時代の空気感や日本語の響きの美しさを再発見できる作品は少なくありません。ここでは、ジャンルを問わず心に響く邦楽の名盤をいくつか紹介します。

シティポップの金字塔

近年、海外でも再評価の動きが著しい「シティポップ」。その代表格といえば、やはり山下達郎の『FOR YOU』や大滝詠一の『A LONG VACATION』でしょう。これらのアルバムは、アナログレコーディングの黄金期に、贅沢なスタジオミュージシャンと時間をかけて制作されました。レコードで聴くと、一音一音の解像度の高さ、緻密に作り込まれたサウンドの奥行きに圧倒されるはずです。きらびやかで都会的なサウンドは、色褪せることのない魅力を放っています。竹内まりやの『VARIETY』などもこの文脈で語られるべき名盤です。

日本のフォーク・ロックの原点

シンガーソングライターの草分け的存在である、荒井由実(松任谷由実)の『ひこうき雲』や、はっぴいえんどの『風街ろまん』も、日本の音楽史を語る上で欠かせない名盤です。日本語の歌詞とロックサウンドを融合させようとした彼らの試みは、その後のJ-POPに多大な影響を与えました。レコードから流れる生々しいバンドサウンドと、若き日の彼らの瑞々しい感性が、時代を超えて心に直接訴えかけてきます。岡林信康や高田渡といったアーティストの作品も、この時代の空気感を伝えてくれます。

ニューミュージックと歌謡曲の邂逅

70年代後半から80年代にかけては、ニューミュージックと呼ばれるシンガーソングライターたちが歌謡曲の世界でもヒットを連発しました。オフコースの『We are』や寺尾聰の『Reflections』などは、その代表格です。洗練されたアレンジと高い演奏技術、そして大人の情感を歌った歌詞は、今聴いても全く古さを感じさせません。アナログレコードの温かみのあるサウンドが、彼らのメロディの美しさを一層引き立ててくれるでしょう。

歴史を彩る洋楽の不朽の名盤

レコードの世界:イメージ

洋楽の世界には、音楽の歴史を変え、後世のアーティストに計り知れない影響を与えた「不朽の名盤」が数多く存在します。これらのアルバムは、単なるヒット曲集ではなく、時代を象徴する芸術作品としてレコードでじっくりと向き合う価値があります。

ロック史上初のコンセプトアルバムと名高いザ・ビートルズの『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』は、その代表例です。架空のバンドのショーという設定のもと、多彩な楽曲が切れ目なく展開されるこの作品は、レコードでA面からB面へと通して聴くことで、その革新的なアルバム構成を最大限に体験できます。また、ザ・ビーチ・ボーイズの『ペット・サウンズ』も、ブライアン・ウィルソンの天才的な才能が結晶した、精緻なスタジオワークの極致として知られています。

ソウルミュージックとシンガーソングライターの金字塔

マーヴィン・ゲイの『ホワッツ・ゴーイン・オン』は、ベトナム戦争や人種問題といった社会的なテーマを扱い、ソウルミュージックに新たな地平を切り開いた歴史的名盤です。レコードから聴こえる彼のシルキーな歌声と、重厚なメッセージのコントラストは、聴く者の魂を揺さぶります。また、キャロル・キングの『つづれおり』は、シンガーソングライター時代の幕開けを告げた作品として、今なお多くの人々に愛されています。彼女のピアノと歌声が織りなす親密な雰囲気は、レコードで聴くとまるで目の前で歌ってくれているかのような感覚を覚えるでしょう。

他にも、パンク・ロックの怒りとエネルギーを叩きつけたセックス・ピストルズの『勝手にしやがれ!!』や、ヒップホップの芸術性を新たな高みへと引き上げたパブリック・エナミーの『フィアー・オブ・ア・ブラック・プラネット』など、各時代を象徴する名盤はレコードで聴くことで、その衝撃を追体験できるはずです。

熱い魂を感じるロックの名盤たち

レコードの世界:イメージ

ロックというジャンルの持つ初期衝動やエネルギーを最もダイレクトに感じられるメディア、それがレコードです。デジタル音源のクリアさとは一味違う、アナログならではの音圧やダイナミズムは、ロックの名盤を聴く上で欠かせない要素と言えるでしょう。ヘッドホンで大音量で聴けば、まるでライブ会場にいるかのような没入感を味わえます。

例えば、レッド・ツェッペリンの『IV』に針を落とせば、ジョン・ボーナムの叩き出すドラムの重量感や、ジミー・ペイジのギターリフの生々しさに鳥肌が立つはずです。また、ザ・ローリング・ストーンズの『メイン・ストリートのならず者』は、そのルーズでブルージーな質感がアナログサウンドと見事にマッチしており、バンドの一体感と熱気がダイレクトに伝わってきます。

ピンク・フロイドの『狂気(The Dark Side of the Moon)』は、オーディオ的な快感という点でもレコードで聴くべき名盤です。心音のSEから始まり、レジの音、時計の音などが縦横無尽に駆け巡るサウンドは、アナログステレオの特性を最大限に活かして制作されています。90年代のオルタナティヴ・ロックを代表するニルヴァーナの『ネヴァーマインド』も、レコードで聴くべき一枚です。静と動のコントラストが激しい彼らの楽曲は、レコードの持つ広いダイナミックレンジで再生することで、その破壊力と切実さが倍増します。ラウドなギターサウンドの壁の中から、カート・コバーンの叫びが突き刺さってくる感覚は、まさにレコードならではの体験です。

ジャズ入門に最適な一枚とは

レコードの世界:イメージ

「ジャズは難しそう」というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、入門に最適な聴きやすい名盤もたくさん存在します。ジャズ入門の結論として、まずはメロディが美しく、リラックスして聴けるモダンジャズの名盤から聴き始めることをおすすめします。なぜなら、ジャズの魅力である即興演奏(アドリブ)の楽しさや、楽器同士の会話のようなインタープレイを、心地よく感じ取ることができるからです。

「ジャズを聴いてみたいけど、どれから?」と聞かれたら、私がまず挙げるのはこの一枚です!

その筆頭が、帝王マイルス・デイヴィスの『カインド・オブ・ブルー』です。全編にわたって漂うクールで知的な雰囲気と、シンプルで美しいメロディは、ジャズを初めて聴く人にもすんなりと受け入れられるでしょう。まさに「一家に一枚」と言える、歴史を超えた大名盤です。また、ピアノの詩人ビル・エヴァンス・トリオの『ワルツ・フォー・デビイ』も外せません。ライブ盤ならではの臨場感、客席のざわめきやグラスの触れ合う音までが記録されており、レコードで聴くとまるでその場にいるかのような感覚を味わえます。ピアノ、ベース、ドラムの三者が織りなす繊細で美しい演奏は、ジャズピアノの魅力を教えてくれるはずです。

ジャズ入門盤選びのポイント

- メロディが覚えやすく、美しいこと

- リズムが心地よく、スウィングしていること

- 演奏全体の雰囲気がリラックスしていること

これらの条件を満たすアルバムとして、アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズの『モーニン』もおすすめです。ファンキーでご機嫌なハード・バップのサウンドは、きっとあなたをジャズの世界へと誘ってくれるでしょう。

通が選ぶ奥深い名盤jazzの世界

レコードの世界:イメージ

モダンジャズの名盤に親しんだら、次はそのさらに奥深い世界へ足を踏み入れてみてはいかがでしょうか。ジャズに慣れてきた中級者以上の方におすすめしたいのが、より自由で実験的なアプローチでジャズの可能性を押し広げた名盤たちです。これらの作品は、最初は少し難解に感じるかもしれませんが、聴き込むほどに味が出る「スルメ盤」と言えるでしょう。

例えば、オーネット・コールマンの『ジャズ来るべきもの(The Shape of Jazz to Come)』は、従来のコード進行に縛られない「フリー・ジャズ」の到来を告げた革命的な一枚です。調性を感じさせない自由奔放なメロディは、初めて聴くと戸惑うかもしれませんが、そこには何ものにも縛られない表現の喜びが満ち溢れています。また、サックスやフルート、バスクラリネットを自在に操る鬼才エリック・ドルフィーの『アウト・トゥ・ランチ!』も必聴です。不協和音を多用したスリリングなアンサンブルは、まさに「音の冒険」そのものです。

魂の探求、スピリチュアル・ジャズ

フリー・ジャズと並行して、より精神性や宗教性を深めていったのが「スピリチュアル・ジャズ」です。その最高峰に位置するのが、ジョン・コルトレーンの『至上の愛(A Love Supreme)』です。神への感謝と探求をテーマにしたこの組曲は、聴く者の魂を浄化するかのような、圧倒的なスケールと精神性を備えています。レコードでじっくりと向き合うことで、コルトレーンの祈りの深さをより強く感じ取ることができるでしょう。

これらの前衛的なジャズは、その背景にある音楽理論や歴史、そしてミュージシャンたちの思想を知ることで、より一層楽しむことができます。彼らが何を壊し、何を創造しようとしたのかを理解しながら聴くと、単なるカオスに聴こえた音が、意図を持った美しい構築物として立ち上がってくる瞬間があります。

荘厳な響きを堪能するクラシック

レコードの世界:イメージ

クラシック音楽は、レコードというメディアが持つポテンシャルを最大限に引き出してくれるジャンルの一つです。オーケストラが奏でる、ピアニッシモ(最弱音)の繊細な弦の響きから、フォルティッシモ(最強音)の壮大なクライマックスまで、その広大なダイナミックレンジを余すところなく表現できるのは、高品質なアナログレコードならではの魅力です。

クラシックのレコードを選ぶ際には、演奏者や指揮者で選ぶ方法が一般的です。例えば、20世紀を代表する指揮者ヘルベルト・フォン・カラヤンがベルリン・フィルハーモニー管弦楽団と残した録音は、その豪華で洗練されたサウンドで定評があります。また、レーベルで選ぶのも良いアプローチです。ドイツ・グラモフォンやデッカ、フィリップスといった老舗クラシックレーベルは、録音技術に定評があり、高音質な名盤を数多く世に送り出してきました。

具体的な一枚として、指揮者カルロス・クライバーがウィーン・フィルと録音したベートーヴェンの交響曲第5番『運命』は、その圧倒的なエネルギーと生命力で多くのクラシックファンを虜にしてきました。レコードに針を落とした瞬間から、緊張感あふれる演奏にぐいぐいと引き込まれていく体験は格別です。また、ピアニストのグレン・グールドによるバッハ『ゴルトベルク変奏曲』(1981年盤)は、彼の超絶技巧と独特の音楽解釈が、静寂の中から立ち上るように聴こえてきます。レコードの溝に刻まれた壮大な音のドラマを、ぜひ堪能してみてください。

まとめ:最高のレコードで聴くべき名盤

レコードの世界:イメージ

この記事では、初心者向けの選び方から各ジャンルの代表的な作品まで、レコードで聴くべき名盤について幅広く解説してきました。最後に、最高のレコード体験を得るためのポイントをまとめます。

- レコード選びはランキングを参考にしつつ鵜呑みにしない

- 好きなアーティストを深く掘り下げると新たな発見がある

- 中古レコードは盤面の傷や反りを必ずチェックする

- ジャケットや帯の状態も価値を左右する重要な要素

- アルバムは曲順にも意味があるので通しで聴くのがおすすめ

- 邦楽は70~80年代のシティポップが入門しやすい

- 洋楽はロックやソウルの歴史的名盤から聴き始めよう

- ロックはレコードならではの音圧と迫力が魅力

- ジャズ入門にはピアノトリオや有名なモダンジャズ盤が良い

- マイルス・デイヴィスのカインド・オブ・ブルーは必聴の一枚

- 慣れてきたらフリージャズなど奥深い世界に挑戦する

- クラシックはオーケストラの壮大な響きを堪能できる

- 信頼できるレーベルや有名な指揮者で選ぶのも一つの手

- 何よりも自分の直感と好みを大切にする

- あなただけの一枚を見つける旅を楽しもう