「レコードはいつまで主流だったのか」、そして「現代のブームはいつまで続くのか」、音楽好きなら一度は考えたことがあるのではないでしょうか。そもそもレコード盤とは何か、その奥深い歴史を紐解くと、SPやLPなどレコードの種類の違いという、メディアの進化そのものが見えてきます。

日本でのレコード発売はいつから始まり、音楽文化の主役として輝いた全盛期はいつで、一体いつまで主流の座にいたのでしょうか。例えば、加山雄三の君といつまでもが大ヒットした時代の熱気や、驚くべき進化を続けるレコードプレーヤーの存在も、この文化を理解する上で欠かせない要素です。一方で、現代に目を向けると、音楽の聴き方が多様化する中で、再びレコードが脚光を浴びる新たなブームが到来しています。

2025年現在もレコードブームはあったのか、そしてこの人気は果たしていつまで続くのか、多くの人が強い関心を寄せています。年末の風物詩であるレコード大賞は何時まで放送されるのかといった話題や、新人賞とレコード販売の関連性など、「レコード」という言葉はメディアの形を超えて今も私たちの文化に深く根付いています。さらに、人気ラッパーjjjや国民的ゲームのモンストの限定盤レコード、アニメのマギアやストライカーのサントラ盤が登場するなど、その楽しみ方はかつてないほど多様化しています。

この記事では、レコードの過去から現在、そして未来の展望に至るまで、「レコードのブームはいつまで続くのか」という大きな疑問に、多角的な視点から深く迫っていきます。

- レコードが主流だった具体的な時代がわかる

- SP・LP・EPといったレコードの種類と特徴を学べる

- 2025年現在のレコードブームの背景と実情がわかる

- レコード文化が今後どうなっていくのか見通しが立つ

レコードはいつまで主流だった?歴史と変遷

- そもそもレコード盤とは?その歴史

- SPやLPなどレコードの種類の違い

- 日本でのレコード発売はいつから?

- 全盛期はいつ?いつまで主流だったか

- 加山雄三の君といつまでもが流行

- 進化を続けるレコードプレーヤー

そもそもレコード盤とは?その歴史

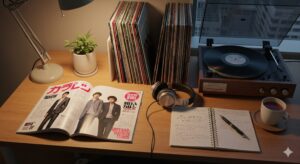

レコードの世界:イメージ

レコード盤とは、音の振動、すなわち空気の波を物理的な溝の凹凸として円盤に刻み込み、その溝を針(スタイラス)で正確になぞることで振動を再現し、音として再生する記録メディアのことです。デジタル音源が0と1のデータとして記録されるのとは対照的に、レコードは音の波形そのものをアナログ情報として記録します。この発明こそが、音楽を「所有し、好きな時に繰り返し聴く」という現代に続く文化の礎を築きました。

音の記録への挑戦

音を形として記録しようとする人類の探求は、19世紀半ばにまで遡ります。その最初の大きな一歩が、1857年にフランスの印刷業者エドゥアール=レオン・スコット・ド・マルタンヴィルが発明した「フォノトグラフ」です。これは、煤(すす)を塗った紙やガラスの上に、音の振動で震える針を接触させ、波形を線として記録する装置でした。しかし、これはあくまで音の視覚的な記録が目的であり、記録した音を再生する機能は持っていませんでした。

再生可能なレコードの誕生

音を記録し、そして再生することに世界で初めて成功したのは、ご存知、発明王トーマス・エジソンです。1877年、彼は錫箔(すずはく)を巻いた金属製の円筒に針で音の溝を刻み、それを再生する装置「フォノグラフ」を開発しました。当初エジソンは、この発明を音楽鑑賞のためではなく、遺言の録音や書籍の朗読、速記の補助といった実用的な目的を想定していたと言われています。これが、私たちが知るオーディオシステムの直接的な祖先となります。

しかし、現代レコードの直接的な原型である「円盤式」の基礎を築いたのは、ドイツ出身のアメリカ人発明家、エミール・ベルリナーです。彼は1887年に、円盤状の亜鉛板に音を記録する「グラモフォン」を開発しました。ベルリナーの方式が画期的だったのは、原盤(メタルマスター)からプレスによって安価に複製を大量生産する技術を確立した点です。円筒式に比べて大量生産が容易で、ラベルを貼って商品を管理しやすく、収納にも便利な円盤式は、瞬く間にレコードの世界標準となっていきました。

豆知識:12月6日は「音の日」

エジソンが世界で初めてフォノグラフによる録音・再生の実験に成功した1877年12月6日にちなんで、一般社団法人日本オーディオ協会は1994年に12月6日を「音の日」と制定しました。オーディオ文化の発展と、音楽文化の振興を願う記念日となっています。

SPやLPなどレコードの種類の違い

レコードの世界:イメージ

一言で「レコード」と言っても、その長い歴史の中では技術の進歩と共に様々な規格が生まれました。主に知られているのはSP盤、LP盤、EP盤の3つで、それぞれ材質、1分間あたりの回転数、収録時間が大きく異なります。これらの違いを理解することは、レコードの進化の軌跡そのものを知ることであり、コレクションの楽しみを一層深めてくれます。

それぞれの特徴を、誕生の背景と共に詳しく見ていきましょう。

| 種類 | 主な材質 | 回転数 (rpm) | 直径 | 片面の収録時間 | 特徴・誕生背景 |

|---|---|---|---|---|---|

| SP盤 | シェラック | 78回転 | 約25cm / 30cm | 約4〜5分 | 初期のレコード。シェラック(カイガラムシの分泌物を精製した天然樹脂)を主原料とし、硬くてもろい。「瓦盤」とも呼ばれた。78回転という高速回転のため音質は比較的良いが、収録時間が短い。 |

| LP盤 | 塩化ビニール | 33 1/3回転 | 約30cm | 約25〜30分 | 「Long Play」の略。1948年に米コロムビア社が開発。割れにくくノイズの少ない塩化ビニールと、より細い溝(マイクログルーヴ)技術により長時間収録を実現。クラシック音楽やアルバム作品の普及に貢献した。 |

| EP盤 | 塩化ビニール | 45回転 | 約17cm | 約5〜8分 | 「Extended Play」の略。1949年に米RCAビクター社がLP盤に対抗して開発。ジュークボックスでの使用を想定し、盤の交換がしやすいよう中央の穴が大きい「ドーナツ盤」が特徴。シングル盤として一世を風靡した。 |

簡単に見分けるポイント

LP盤はクラシックやアーティストのアルバムで使われる最も大きなサイズ(直径約30cm)。EP盤はシングル曲で使われる小さなサイズ(直径約17cm)で、中央に大きな穴が空いているものが多い、と覚えるのが基本です。SP盤は非常に古く、LP盤と同じくらいの大きさですが、触るとずっしりと重く硬いのが特徴です。現在ではアンティークやコレクターズアイテムとして扱われることがほとんどです。

日本でのレコード発売はいつから?

レコードの世界:イメージ

日本にレコード文化が本格的に根付き始めたのは、20世紀初頭、明治時代後期のことです。文明開化と共に西洋の新しい文化が次々と流入する中、蓄音機とレコードは「音を記録・再生する魔法の機械」として人々の大きな注目を集めました。

歴史をたどると、1889年に鹿鳴館で蓄音機が初公開され、その不思議な音色で人々を驚かせたと記録されています。そして商業ベースでのレコード販売は、1903年に銀座の高級装飾品店「天賞堂」が、米国コロムビア社の円盤型レコードと蓄音機の輸入販売を開始したのが始まりとされています。当初は非常に高価で、一部の富裕層や知識人向けの娯楽でした。

その後、1910年には日本初のレコード会社である日本蓄音器商会(後の日本コロムビア)が設立され、国内でのレコード生産が本格化します。そして、音楽メディアとして決定的な転換点となったLPレコードは、1951年に日本コロムビアによって初めて輸入発売され、その2年後の1953年から、ついに国産LPレコードの生産が開始されました。これにより、日本の音楽家たちも「アルバム」という形式で作品を発表できるようになり、日本の音楽産業はレコードと共に黄金時代へと突き進んでいくことになります。

全盛期はいつ?いつまで主流だったか

レコードの世界:イメージ

日本のレコード全盛期は、多くの人の記憶にある通り1970年代から1980年代前半にかけての時代です。この頃、テレビの歌番組や深夜ラジオが若者文化を牽引し、オーディオブームも相まって、レコードは音楽を楽しむための最もポピュラーで重要な手段でした。アイドル歌謡曲やニューミュージック、ロックなど、様々なジャンルの音楽がレコードを通じて世に送り出され、数々のミリオンセラーが生まれました。

しかし、その輝かしい時代は永遠には続きませんでした。1982年、ソニーなどが開発した「コンパクトディスク(CD)」が登場すると、音楽メディアの勢力図は劇的に変化します。CDはレコードの弱点であった傷やホコリによるノイズがなく、曲の頭出しも一瞬ででき、コンパクトで耐久性が高いという圧倒的なメリットがあり、消費者の心を掴んでいきました。

そして、その流れを決定づけたのが1986年です。一般社団法人日本レコード協会の生産実績データによると、この年、ついにCDの国内生産枚数がLPレコードの枚数を上回りました。これ以降、レコードは急速に主流の座をCDに明け渡し、1990年代にはほとんどの新作がCDのみで発売される状況となります。したがって、「レコードはいつまで主流だったか」という問いに対しては、「技術的には1986年まで、文化的には1980年代の終わり頃まで」というのが、より正確な答えと言えるでしょう。

生産終了と市場の縮小

時代の流れを受け、多くの大手レコード会社は1990年代初頭にアナログレコードの生産ラインを停止、もしくは大幅に縮小しました。これにより、レコードは一部のDJや熱心なコレクター向けのニッチなメディアとなり、一時は「レコードは完全に過去の遺物」という認識が一般的になりました。

加山雄三の君といつまでもが流行

レコードの世界:イメージ

レコードの歴史を振り返る上で、時代を象徴するヒット曲が果たした役割は計り知れません。その代表格と言えるのが、1965年12月に発売された加山雄三の「君といつまでも」です。

この曲は、当時の音楽メディアの主役であったEP盤(7インチシングル盤)で発売され、累計で350万枚以上という、当時としては驚異的なセールスを記録する空前の大ヒットとなりました。1964年の東京オリンピックを経て日本が高度経済成長の真っ只中にあったこの時代、一家に一台レコードプレーヤーが普及し始め、音楽が特別なものではなく、誰もが家庭で気軽に楽しめるようになった時代の勢いを、この曲のヒットは物語っています。

「君といつまでも」の流行は、レコードが単なる音楽鑑賞メディアにとどまらず、映画やスター文化と一体となって、国民的な流行や社会現象そのものを創り出す強力な力を持っていたことを如実に示しています。曲中に挿入される有名なセリフ「幸せだなぁ」と共に、当時の温かいレコードサウンドは、昭和という時代を象徴する音として多くの人々の記憶に刻まれています。

進化を続けるレコードプレーヤー

レコードの世界:イメージ

レコード盤そのものの技術革新と並行して、それを再生するためのレコードプレーヤーもまた、100年以上の歳月をかけて大きな進化を遂げてきました。電気を使わず、ラッパ型のホーンで音を拡大していた手回し式の蓄音機から、カートリッジで振動を電気信号に変え、アンプで増幅する「電気式」プレーヤーが登場したことで、音質と音量は飛躍的に向上しました。

現代のレコードプレーヤーの多様な機能

そしてCDの登場以降、一度はオーディオ市場の片隅に追いやられたレコードプレーヤーですが、近年のアナログレコードブームを受け、再び大きな注目を集め、驚くべき多機能化を遂げています。現代のプレーヤーは、単にレコードを再生するだけでなく、デジタル時代に対応した様々な便利な機能が搭載されています。

- Bluetooth対応:ワイヤレススピーカーやヘッドホンに音声を送信でき、ケーブルの制約なく手軽に楽しめる。aptXなどの高音質コーデックに対応したモデルも増えています。

- USB端子搭載:レコードの音源をMP3やWAV、中にはハイレゾ音源としてPCに録音し、デジタルアーカイブ化できる。スマートフォンに入れて持ち出すことも可能です。

- 高音質設計:ノイズを極限まで抑えるための筐体設計や、高品位な素材を使用したトーンアーム、カートリッジが標準搭載されたモデルも多数登場しています。

- アンプ内蔵モデル:別途アンプを用意しなくても、スピーカーを繋ぐだけで音が出せる手軽な一体型モデルも人気です。

このように、現代のライフスタイルに寄り添う形で進化したプレーヤーの登場が、レコードに触れたことのなかった若い世代を含む、新たなファン層を獲得する大きな原動力となっています。

昔ながらのレコードを、ワイヤレススピーカーで手軽に楽しんだり、データ化してスマホで聴いたりできるのは嬉しいですよね。レコードの楽しみ方が大きく広がりました。

現代のブーム、レコードはいつまで続く?

レコードの世界:イメージ

- 2025年もレコードブームはあったか

- 年末のレコード大賞は何時まで?

- 新人賞とレコード販売の関連性

- jjjやモンストの限定盤レコード

- マギアやストライカーのサントラ盤

- レコードのブームはいつまで続くのか

2025年もレコードブームはあったか

結論から言うと、2025年(令和7年)現在もレコードブームは全く衰えることなく続いており、むしろその人気はより幅広い層に定着し、市場は拡大を続けています。一度はCDにその座を完全に奪われたレコードですが、2010年頃から世界的に人気が再燃。特に音楽ストリーミングサービスが普及したことで、逆に「フィジカルメディア(物体としてのメディア)を所有したい」という欲求が高まり、レコードの価値が見直されるようになりました。

実際に、日本レコード協会の統計によると、アナログディスクの生産枚数は2010年以降右肩上がりに増え続け、近年では200万枚の大台を突破しました。これは、市場が最も縮小していた2000年代初頭と比較すると、実に10倍以上という驚異的な回復です。

なぜ今、これほどまでにレコードが人気なのか?

このブームの背景には、単なる懐古趣味(レトロブーム)だけでは説明できない、複合的な理由が存在します。

- 音質の魅力:デジタル音源のクリアさとは異なる、アナログ特有の温かく深みのあるサウンドが、特に高音質な音楽体験を求める層に再評価されています。

- 所有する喜び(モノ消費):サブスクリプションで音楽がデータとして消費される時代だからこそ、大きなジャケットをアート作品として飾り、ライナーノーツを読み込むという「モノを所有する」体験が新鮮に受け止められています。

- 手間を楽しむ体験(コト消費):レコードを袋から取り出し、盤をクリーニングし、そっと針を落とす。この一連の儀式的な行為が、音楽とじっくり向き合う豊かな時間を提供してくれます。

こうした流れを受け、ソニー・ミュージックエンタテインメントが2017年に約29年ぶりに自社でのレコード生産を再開したことは、このブームが一時的なものではないことを業界内外に強く印象付けました。今後もこの市場は、安定して拡大していくと見られています。

年末のレコード大賞は何時まで?

レコードの世界:イメージ

レコードが音楽メディアの主流でなくなった今も、「レコード」という言葉は日本の音楽文化の頂点を象徴する存在として深く刻まれています。その最たる例が、年末の音楽シーンを締めくくる「輝く!日本レコード大賞」です。

この権威ある音楽賞は、レコードの売り上げが日本の音楽産業の根幹であった1959年に創設されました。その名の通り、当初はレコードとしてリリースされた楽曲が審査の対象でした。時代が移り変わり、実際の審査対象メディアがレコードからCD、そしてダウンロードやストリーミングを含むあらゆる音源へと拡大した現在も、「レコード大賞」という名称は、その輝かしい歴史と伝統への敬意を込めて受け継がれています。

放送時間については、近年は例年TBS系列で12月30日の17時30分から22時までの4時間半にわたって生放送されるのが恒例となっています。(※以前は大晦日放送でしたが、現在は30日に変更されています)その年の音楽シーンを総括する一大イベントとして、大賞が発表される瞬間は、今も多くの視聴者が固唾をのんで見守っています。

新人賞とレコード販売の関連性

レコードの世界:イメージ

「日本レコード大賞」の各賞の中でも、その年の音楽シーンの未来を占う上で特に注目されるのが新人賞です。この賞は、その年にデビューした新人アーティストの中で最も大衆に支持され、音楽的に優れた者に贈られます。そして、その中から選ばれる「最優秀新人賞」の獲得は、スターダムへの道を約束されたも同然の栄誉とされています。

レコード全盛期において、この新人賞の獲得は、デビューシングルやセカンドシングルのレコード売上に爆発的な影響を与える、極めて重要なイベントでした。受賞によってアーティストの知名度は一気に全国区になり、テレビやラジオでの露出も急増。レコード店の店頭では受賞曲のレコードが平積みされ、まさに飛ぶように売れていきました。桜田淳子、ピンク・レディー、近藤真彦など、歴代の受賞者の多くが、この賞をきっかけにトップスターへと駆け上がっています。

これは、現代において音楽賞の受賞がCDの売上やストリーミングの再生回数を押し上げるのと同じ構造です。メディアの物理的な形は変わっても、優れた才能を発掘し、その楽曲を広く世の中に届けるという音楽賞の基本的な役割は、今も昔も変わっていないと言えるでしょう。

jjjやモンストの限定盤レコード

現代のレコードブームを最も色濃く象徴しているのが、そのリリースタイトルの驚くべき多様性です。かつてのような歌謡曲やロック、ジャズといった定番ジャンルだけでなく、今やヒップホップ、エレクトロニック・ミュージック、さらにはゲーム音楽といった、あらゆる分野でレコードが積極的にリリースされています。

その一例が、先鋭的なサウンドで高い評価を得る人気ラッパー兼ビートメーカーのjjjです。彼は自身のアルバムをストリーミング配信やCDと並行してアナログレコードでもリリースしており、その音楽性を深く味わいたいコアなファンの間で高い人気を誇ります。また、国民的人気スマートフォンゲーム「モンスターストライク(モンスト)」も、周年記念などの特別な機会に、ゲーム内の人気楽曲を収録した限定盤のレコードを制作・販売し、大きな話題を呼びました。

これらの動きは、レコードが単なるノスタルジックな懐古趣味のアイテムではなく、現代の多様なカルチャーと深く結びついた「新しい形のファンアイテム」や「コレクションピース」として確固たる地位を築いていることを示しています。特に限定盤は希少価値が高く、発売後すぐにプレミア価格で取引されることも少なくありません。

マギアやストライカーのサントラ盤

ゲーム音楽と同様に、アニメ作品のサウンドトラックがレコードで発売されるケースも近年急速に増えています。例えば、人気アニメ「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」や、前述した「モンスターストライク」のアニメ版など、映像と共にファンを魅了した楽曲たちが、アナログレコードという形で新たにリリースされています。

ファンにとっては、好きな作品の世界観を、デジタル音源とは一味違う温かみのあるアナログサウンドでじっくりと楽しめるという、非常に特別な価値があります。さらに、レコードの大きな魅力であるジャケットアートも重要な要素です。多くの場合、このレコードのために描き下ろされた特別なイラストが使用され、盤面自体も作品のイメージに合わせたカラーヴァイナル(色の付いたレコード盤)仕様になるなど、視覚的な楽しみも追求されています。これにより、レコードは聴く音楽であると同時に、部屋に飾るアート作品としての側面も持ち合わせているのです。

探してみると思わぬ発見が!

「まさかこの作品が?」と思うようなゲームやアニメのレコードが、既にリリースされているかもしれません。年に一度開催される「レコードの日」などのイベント情報をチェックしたり、レコード専門店のオンラインショップを覗いてみたりすると、きっと面白い発見があるでしょう。

レコードのブームはいつまで続くのか

レコードの世界:イメージ

この記事では、レコードが誕生した歴史的背景から、メディアの主役だった全盛期、そして2025年現在の新たなブームに至るまで、多角的に解説してきました。最後に、この記事の重要なポイントを改めてまとめます。

- レコードとは音の波形を物理的な溝として円盤に刻んだアナログメディア

- 音を記録・再生する装置の原型は1877年にエジソンが発明した

- 現在主流の円盤式レコードと量産技術は1887年にベルリナーが確立した

- レコードには主にSP盤・LP盤・EP盤の3種類が存在する

- SP盤はシェラックを主原料とする初期の規格で硬くてもろい

- LP盤は塩化ビニール製で長時間再生を可能にしアルバム文化を創造した

- EP盤はシングルヒット曲向けの小型盤でドーナツ盤とも呼ばれる

- 日本でのレコード全盛期はアイドル歌謡やニューミュージックが流行した1970年代から80年代前半

- 1986年にCDの生産数がLPを上回り音楽メディアの主流は交代した

- 2010年頃から世界的に人気が再燃し現在もブームは継続中である

- ブームの背景にはアナログ特有の温かい音質やモノを所有する喜びがある

- 針を落とすという手間自体が音楽と向き合う豊かな体験として評価されている

- 現代のレコードプレーヤーはBluetooth対応やUSB録音などデジタル時代に合わせた進化を遂げている

- 2025年現在も市場は拡大傾向にあり大手メーカーも生産を再開している

- 人気は多様化しアニメやゲーム、ヒップホップなど様々なジャンルで新作がリリースされている

- 限定盤やカラーヴァイナルはコレクションアイテムとして高い価値を持つ

- レコードは単なる過去のメディアではなく音楽文化の象徴として今後も長く愛され続ける可能性が高い