「レコード vinyl」というキーワードで検索されたあなたは、レコードの魅力に気づき始めた、あるいはもっと深く知りたいと思っているのではないでしょうか。レコードとvinylの基本的な意味と違いはもちろん、ヴァイナルとビニールの英語・スラングの意味合い、そしてアナログレコードとの違いは何か?といった素朴な疑問から、ビニール盤の歴史、LPなどの種類やレコードの様々なサイズと特徴まで、この記事で一挙に解説します。

さらに、人気バンドのアナログ盤を新宿で探すといった具体的な楽しみ方や、レコード vinylを聴くための機材と魅力にも迫ります。再生に必要なプレーヤーやターンテーブルの選び方、ion audio transport motionの機能、そしてポータブルなion audio red ia tts 30のような手軽なモデルも紹介。お気に入りのトロイの曲をmusic onで楽しむような、MDにできないアナログの音質がもたらす特別な体験を知れば、あなたもきっとレコードの奥深い世界に引き込まれるはずです。この記事が、あなたのレコードライフの素晴らしい一歩となることを願っています。

- レコードとVinylの言葉の意味や歴史がわかる

- レコードの種類やサイズの違いがわかる

- レコード再生に必要な機材の選び方がわかる

- アナログ音源ならではの魅力がわかる

レコード vinylの基本的な意味と違い

- ヴァイナルとビニールの英語・スラングの意味

- アナログレコードとの違いは何か?

- ビニール盤の歴史とLPなどの種類

- レコードの様々なサイズと特徴

- 人気バンドのアナログ盤は新宿で探そう

ヴァイナルとビニールの英語・スラングの意味

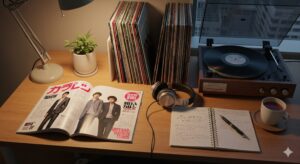

レコードの世界:イメージ

レコードが「ヴァイナル(Vinyl)」と呼ばれる最も基本的な理由、それはレコード盤の主な素材がポリ塩化ビニールであることに由来します。つまり、Vinylは英語で「ビニール」を意味する言葉であり、素材そのものがメディアの通称になったというわけです。これは、ジーンズをその生地の名前である「デニム」と呼んだり、陶磁器を総称して「セラミック」と呼んだりするのと同じように、素材名が製品全体を指すようになった例と言えます。

もともとは単に素材を指す言葉でしたが、1980年代にコンパクトディスク(CD)が登場し、音楽メディアの主流がデジタルへと移り変わる中で、この「ヴァイナル」という言葉は新たなニュアンスを帯び始めます。特に、クラブシーンで活躍するDJや、音質にこだわるミュージシャン、そして熱心な音楽ファンの間で、あえて旧来のアナログ盤を指す言葉として「ヴァイナル」が好んで使われるようになりました。デジタルとは一線を画すメディアであることの表明であり、「アナログへのこだわり」や「古き良きものへの愛着」、さらには「本物志向」といった価値観を含む、少しスラング的な響きを持つことがあるのです。

豆知識:誰が「ヴァイナル」と呼ぶ?

一般的に、レコード全盛期から親しんできた古くからの音楽ファンは、今でもシンプルに「レコード」と呼ぶことが多いです。一方で、ヒップホップやハウス、テクノといったダンスミュージックのカルチャーでは、DJがプレイする盤を指して「ヴァイナル」と呼ぶのがごく一般的です。そして、近年のアナログブームで新たにレコードに触れ始めた若い世代も、この「ヴァイナル」という響きに新鮮さや格好良さを感じ、積極的に使う傾向があります。言葉の使い方で、その人がどのような音楽カルチャーに影響を受けてきたのかが、少しだけ分かるかもしれませんね。

このように、ヴァイナルとビニールは元々同じ意味の言葉ですが、時代とカルチャーの変遷の中で、特別な意味合いを持つ言葉として定着しているのです。

アナログレコードとの違いは何か?

レコードの世界:イメージ

結論から言うと、「ヴァイナル」と「アナログレコード」は、現在ではほとんど同じものを指す言葉として使われており、日常会話で厳密に区別する必要はほとんどありません。どちらの言葉を使っても、一般的にはポリ塩化ビニール製の円盤状の音楽メディアとして正しく伝わります。しかし、それぞれの言葉が生まれた背景や着目している点が異なるため、言葉が持つニュアンスには少しだけ違いが存在します。

「アナログレコード」という呼び方は、1980年代以降にCDなどの「デジタル」音源が普及したことで、それらと区別するために生まれた、いわば後付けの言葉です。音の波形をそのまま物理的な溝に記録する記録方式(アナログ方式)に着目した、少し技術的な響きを持つ表現です。一方で、「ヴァイナル」は前述の通り、盤の素材(ビニール)に着目した呼び方です。

このため、文脈によって自然な使い分けがされることがあります。例えば、音質の仕組みやデジタル音源との技術的な比較をする際には「アナログレコード」が、DJカルチャーやファッション、モノとしての物質的な魅力を語る際には「ヴァイナル」が使われやすいかもしれません。

| 呼称 | 着目している点 | 言葉のニュアンスと主な使われ方 |

|---|---|---|

| アナログレコード | 記録方式(デジタルとの対比) | 技術的な文脈。音質の仕組みを説明する際や、CDなどと比較する場合。やや客観的な響きを持つ。 |

| ヴァイナル (Vinyl) | 素材(ポリ塩化ビニール) | カルチャー的な文脈。DJカルチャーや、モノとしてのこだわり、ファッション性を表現する場合。やや愛着のこもった響きを持つ。 |

注意:全てのレコードがビニール製ではない

厳密には、レコードの歴史を遡ると、初期のレコードはシェラックという天然樹脂に鉱物の粉末などを混ぜて作られていました(SP盤)。そのため、歴史的に見れば「全てのレコード=ビニール盤」ではありません。ただ、現在生産・流通しているレコードのほとんどがビニール製であるため、現代において日常的に使う上では「ヴァイナル=アナログレコード」と捉えて差し支えないでしょう。

どちらの言葉を使っても間違いではありませんが、こうした背景を知っておくと、レコードに関する会話や文章をより深く、豊かに理解できるようになります。

ビニール盤の歴史とLPなどの種類

レコードの世界:イメージ

現在私たちが親しんでいるビニール製のレコードが登場するまでには、約70年にわたる長い歴史と技術の進化がありました。その道のりは、音を記録し、より良い音で、より長く楽しみたいという人類の夢と情熱の歴史そのものです。

SPレコードの時代:硬く、もろいシェラック盤

音を記録・再生する装置の原型が発明されたのは1877年のこと。トーマス・エジソンが発明した円筒式の「フォノグラフ」が始まりです。その後、エミール・ベルリナーによって現在と同じ円盤式の「グラモフォン」が発明され、レコードの大量生産への道が開かれました。その主原料として長らく使われたのが「シェラック」というカイガラムシの分泌物から作られる天然樹脂に、石粉などを混ぜて固めたものでした。このシェラック盤はSPレコード(Standard Play)と呼ばれ、毎分78回転という高速で再生されました。

しかし、シェラック盤は非常にもろく、「落とすと瓦のように割れてしまう」という大きな欠点がありました。また、材質の粒子が粗いためスクラッチノイズが多く、収録時間も直径10インチ(約25cm)盤で約3分、12インチ(約30cm)盤でも約5分と短く、クラシック音楽の長い曲では頻繁に盤を交換する必要がありました。

ビニール盤の登場とLPレコードの誕生

シェラック盤が抱える数々の問題を一挙に解決したのが、化学技術の進歩によって生まれたポリ塩化ビニールでした。この新素材は、軽くて丈夫、そして微細な加工に適しているという、レコードにとって理想的な特性を備えていました。そして1948年、アメリカのコロムビア社が、このポリ塩化ビニールを素材に使い、音溝を細くすることで毎分33 1/3回転という低速回転で長時間再生を可能にした新しい規格のレコードを発売します。これがLPレコード(Long Play)の歴史的な誕生です。

LPレコードがもたらした革命

- 飛躍的な長時間再生:収録時間が片面で20分以上と格段に長くなり、クラシックの交響曲やオペラを1枚で途切れることなく楽しめるようになった。

- 優れた耐久性と扱いやすさ:軽くて柔軟性があり、割れにくくなったため、格段に扱いやすくなった。

- 劇的な音質向上:素材の特性から音溝(マイクログルーヴ)を非常に細かく記録でき、ノイズが少なく周波数特性もワイドになり、音質が飛躍的に向上した。

このLPレコードの登場により、音楽の楽しみ方は根底から変わりました。複数の曲を一つのテーマやコンセプトでまとめた「アルバム」という概念が確立され、音楽は単なるヒット曲の集合体から、アーティストの思想や世界観を表現する一つの芸術作品として深く味わうものへと進化したのです。

レコードの様々なサイズと特徴

レコードの世界:イメージ

レコードには、主に3つのサイズがあり、それぞれに特徴と主な用途があります。お店でレコードを探す際や、自分のプレーヤーがどのレコードに対応しているかを知るためにも、このサイズの違いを理解しておくことは非常に重要です。

最も一般的で、現在最も多く生産されているのが、LP(アルバム)用の12インチ盤、そしてシングル曲用の7インチ盤です。また、歴史的にはその中間にあたる10インチ盤も存在します。

| サイズ (直径) | 通称 | 主な回転数 | 主な用途・特徴 |

|---|---|---|---|

| 12インチ (約30cm) | LP盤, 12インチシングル | 33 1/3回転 (LP), 45回転 (シングル) | アルバム作品の収録に使われる最も標準的なサイズ。ジャケットアートを大きく楽しめる。また、片面に1〜数曲を高音質で収録したDJ向けの「12インチシングル」もこのサイズ。 |

| 7インチ (約17cm) | シングル盤, ドーナツ盤, EP盤 | 45回転 | 片面に1曲ずつ収録したシングル用。中心の穴が大きい形状から「ドーナツ盤」と呼ばれる。ジュークボックスで使いやすいようにこの形になった。 |

| 10インチ (約25cm) | 10インチLP | 78回転 (SP), 33 1/3回転 (LP) | SPレコードの標準サイズだったが、LP時代にも初期のアルバムや特別な企画盤で使われた。現在では少し珍しいが、根強い人気を持つ規格。 |

EP盤とは? シングル盤との違い

7インチ盤の中には、片面に2曲以上を収録したEP盤(Extended Play)という規格もあります。”Extended”(拡張された)という名の通り、標準的なシングル盤(片面1曲)よりも多くの曲を収録できるのが特徴です。シングルよりも曲数が多く、アルバム(LP)よりは少ない、ちょうどミニアルバムのような位置づけで、4曲入りEPなどがポピュラーでした。シングル盤と同じく45回転が主流です。

お店で7インチ盤を手に取って「これはシングル?それともEP?」と迷ったら、収録曲数を確認してみてください。片面1曲ならシングル盤、2曲以上ならEP盤の可能性が高いです。同じサイズでも、こんな風に種類があるのがレコードの面白いところですね。あなたの探している曲は、どちらのフォーマットでリリースされているでしょうか?

人気バンドのアナログ盤は新宿で探そう

一度はCDや音楽配信にその座を譲ったアナログレコードですが、近年、世界的なブームとなって復活を遂げています。ストリーミングでは決して味わえない「モノを所有する喜び」、針を落とすという「音楽と向き合う体験」、そして大きなジャケットアートの魅力が、デジタルネイティブ世代を含む幅広い層に再評価されているのです。この動きを受け、多くの人気バンドや最新のアーティストが、新譜をアナログ盤でも同時にリリースすることが珍しくなくなりました。

実際、一般社団法人 日本レコード協会の統計によると、日本国内におけるアナログディスクの生産金額は2010年の1億7000万円から、2020年には21億2000万円へと10年間で12倍以上に増加しており、市場が急速に拡大していることがわかります。

こうしたアナログ盤を探すのに最適な場所の一つが、東京の新宿です。新宿には、世界有数の規模を誇るレコードショップから、特定のジャンルに特化した個性的な中古盤店まで、数多くの店舗がひしめき合っており、「レコードの聖地」とも呼ばれています。

新宿の代表的なレコードショップ

- ディスクユニオン:新宿だけで複数の店舗を展開し、ロック、ジャズ、クラブミュージックなどフロアごとにジャンルが分かれた専門性の高さが魅力。中古盤の在庫量と質の高さは圧巻です。

- タワーレコード新宿店:新品の品揃えが充実しており、特に近年のJ-POPやロックバンドの新作アナログ盤を探しやすいのが特徴。インストアイベントなども頻繁に開催されます。

- HMV record shop 新宿ALTA:国内外の新譜から、バイヤーが厳選した質の高い中古盤まで幅広くカバー。限定カラーヴァイナルなどの独自企画盤も多く、ファンには見逃せません。

新品のレコードを探すのはもちろん、中古盤店で膨大な棚の中から偶然の出会いを求めて盤を一枚一枚めくっていく「ディグる(掘る)」という行為も、レコード探しの大きな醍醐味です。お目当てのバンドの廃盤になったレコードや、ジャケットに惹かれて手にした知らなかった素晴らしい音楽との出会いが、あなたを待っているかもしれません。

新宿のレコード店巡りは、音楽好きにとってはまるで宝探しのようです。一日中いても飽きないくらい、新旧様々な音楽の情報と実物に満ちています。ぜひ、あなただけの一枚を見つけに、この音楽の迷宮へ足を踏み入れてみてくださいね。

レコード vinylを聴くための機材と魅力

レコードの世界:イメージ

- 必要なプレーヤーとターンテーブル

- ion audio transport motionの機能

- ポータブルなion audio red ia tts 30

- トロイの曲をmusic onで楽しむ

- MDにできないアナログの音質

必要なプレーヤーとターンテーブル

レコードの世界:イメージ

アナログレコードの美しい音楽を再生するには、もちろん専用の機材であるレコードプレーヤーが不可欠です。一見複雑に見えるかもしれませんが、基本的な構造と各パーツの役割を理解すれば、自分に合った一台を選ぶのは決して難しくありません。レコードプレーヤーは、主に盤を回転させる「ターンテーブル」、針で音溝を読み取る「トーンアーム」と「カートリッジ」という3つの主要な部分で構成されています。

レコードプレーヤーの基本構成と役割

- ターンテーブル(プラッター):レコードを乗せて、正確で安定した速度で回転させるための円盤部分。この回転の精度が音質を大きく左右します。

- トーンアーム:先端にカートリッジを取り付け、レコードの溝を正確にトレースするための腕(アーム)の部分。スムーズに動き、針圧を適切に保つことが求められます。

- カートリッジ:先端に付いたダイヤモンド製のレコード針(スタイラス)で溝の凹凸を物理的に拾い、その微細な振動を電気信号に変換する、プレーヤーの心臓部とも言えるパーツです。

これらの部品が三位一体となって精密に動作することで、レコードに刻まれた微細な情報を豊かな音楽として蘇らせることができるのです。

【最重要】フォノイコライザーの存在を忘れずに

レコードプレーヤーから出力される信号は、一般的なCDプレーヤーなどからの信号に比べて非常に微弱(数mV程度)です。さらに、収録時間を長くするためとノイズを低減するために、低音域を小さく、高音域を大きくして記録するという特殊な周波数特性(RIAAカーブ)で記録されています。そのため、この信号をそのままアンプに接続しても、蚊の鳴くような、シャカシャカした音しか聞こえません。この信号を元の音楽バランスに戻し、適切なレベルまで増幅するのが「フォノイコライザー(Phono Equalizer)」です。フォノイコライザーは、プレーヤー本体に内蔵されているモデルと、別途用意する必要があるモデル(アンプにPhono入力端子が備わっている場合も)がありますので、購入時には必ず確認が必要です。これが無いとレコードは正しく再生できません。

近年では、スピーカーやフォノイコライザーを全て内蔵し、コンセントに繋ぐだけですぐに聴けるオールインワンタイプのプレーヤーも数多く登場しています。オーディオの知識に自信がない初心者の方は、まずこうした手軽なモデルからレコードライフを始めてみるのも素晴らしい選択です。

ion audio transport motionの機能

レコードの世界:イメージ

「これからレコードを始めてみたいけれど、本格的なオーディオを揃えるのは大変そう…」という方に絶大な人気を誇る選択肢が、アメリカのブランドION Audio(アイオンオーディオ)社が手掛けるポータブルレコードプレーヤーです。

中でも、レトロなスーツケースデザインが特徴的な「Transport」シリーズや、それにUSB録音機能などを加えた「Motion」シリーズは、手軽さとスタイリッシュなデザインで世界中のレコード入門者を魅了しています。これらのモデルは、レコードの魅力を気軽に体験するための機能が満載です。

ION Audioプレーヤーの主な特徴

| 機能 | 詳細とメリット |

|---|---|

| ポータブル設計 | 多くのモデルがハンドル付きのスーツケース型デザインを採用。軽量で持ち運びに便利です。バッテリーを内蔵しているモデルなら、電源がない場所でも楽しめます。 |

| ステレオスピーカー内蔵 | 本体にスピーカーが搭載されているため、別途アンプやスピーカーを用意する必要がありません。箱から出してコンセントに繋ぐだけ(あるいは充電するだけ)ですぐに音楽を聴くことができます。 |

| 3スピード対応 | LP盤(33 1/3回転)、シングル盤(45回転)、そして古いSP盤(78回転)の主要な3つの回転数にスイッチ一つで対応。様々な種類のレコードをこれ一台で再生可能です。 |

| USB録音機能(一部モデル) | アナログレコードの音源をPCに接続して、デジタルファイル(MP3など)に変換できるモデルもあります。レコードでしか聴けない貴重な音源をデータ化してスマートフォンなどで楽しみたい場合に非常に便利です。 |

入門機としての最適なバランス

もちろん、数万〜数十万円する本格的なオーディオシステムと比較すると、内蔵スピーカーの音質や回転精度には譲る部分もあります。しかし、ION Audioのプレーヤーは、「まずは気軽にレコードの世界に触れてみたい」という入門機として、あるいは「好きな場所でカジュアルにレコードを楽しみたい」というセカンド機として、価格と機能、デザインのバランスが非常に優れた選択肢と言えるでしょう。

ポータブルなion audio red ia tts 30

ION Audioの製品ラインナップの中でも、特にそのアイコニックなデザインで人気を博したモデルに、鮮やかな赤いスーツケース型が特徴的なものがあります。(※IA-TTS-030は特定の古い型番を指す可能性がありますが、現在ではVinyl Transportシリーズなどがそのデザインとコンセプトを継承しています)

こうしたポータブルプレーヤーがもたらす最大の魅力は、レコード鑑賞という体験を特定の部屋から解放し、どこへでも持ち運べる「携帯性」にあります。多くのモデルが充電式バッテリーや乾電池での駆動に対応しているため、コンセントがない場所でも気軽にレコードを広げることが可能です。

天気の良い日に公園のベンチでお気に入りのLPを聴いたり、友人宅でのホームパーティーでみんなが持ち寄ったレコードをかけたり、キャンプの夜に優しい音楽でリラックスしたり…そんな風に、音楽を「持ち出す」ことで、日常の風景が特別なサウンドトラック付きのシーンに変わる。これがポータブルプレーヤーならではの最高の贅沢ですね。

操作もこれ以上ないほどシンプルで、レコードをターンテーブルにセットし、再生したい回転数にスイッチを合わせ、トーンアームをそっとレコードの上に移動させて針を落とすだけ。難しい設定や調整は一切不要です。さらに、背面にRCA出力端子を備えているモデルがほとんどなので、将来的に自宅のオーディオシステムに接続して、より本格的なサウンドで楽しむといったステップアップも可能です。

「レコードは敷居が高くて、お金もかかりそう」という多くの人が抱くイメージを軽やかに覆してくれる、まさにレコード入門にぴったりの一台と言えます。

music onで楽しむ

さあ、プレーヤーの準備が整ったら、いよいよお気に入りの音楽をレコードで聴く時間です。例えば、あなたが心から愛するアーティストのアルバムを、いつものようにスマートフォンのストリーミングではなく、レコードで聴くという体験は、一体何が違うのでしょうか。

それは、音楽と深く、丁寧に向き合うための、一連のフィジカルな「儀式」とも言える行為そのものにあります。棚から大きなジャケットを取り出し、そのアートワークをじっくりと眺める。内袋から黒く輝く円盤を、指紋を付けないよう慎重に引き出す。ターンテーブルの上に静かに乗せ、回転を始めてから、息を止めてそっと針を落とす…。この一連の流れが、これから始まる音楽への期待感を最大限に高め、あなたの意識を作品世界へと深く没入させてくれます。

レコードで聴くことで深まる音楽体験

- アルバムという「作品」を体験する:ストリーミングのように曲単位でスキップせず、A面の1曲目から最後の曲まで、そして盤を裏返してB面へと、アーティストが意図した曲順と構成で物語を追体験できます。

- 視覚情報としてのジャケットアート:CDの数倍の大きさを持つジャケットは、それ自体が鑑賞に堪えうるアート作品です。歌詞カードやクレジット、写真などを眺めながら聴くことで、サウンドだけでは伝わらないアーティストのメッセージやコンセプトへの理解が格段に深まります。

- 「所有」というフィジカルな満足感:手で触れることができ、重みを感じ、時には傷もつくかもしれない。そんな代替不可能な「モノ」として音楽を所有する満足感は、デジタルデータでは決して得られないものです。

あなたが何度も聴き込んだトロイの音楽も、レコードで聴けばきっと新しい音の発見や、これまで気づかなかった感情の機微に触れることができるはずです。ただ受動的に音楽を再生する(music on)だけでなく、自らの手で世界への扉を開けるような、能動的で豊かな時間を過ごせるでしょう。

MDにできないアナログの音質

レコードの世界:イメージ

アナログレコードの音質は、しばしば「温かい」「太い」「人間味がある」「空気感まで伝わる」といった言葉で表現されます。これは単なるノスタルジーや思い込みではなく、CDやMD、ストリーミングといったデジタル音源との、記録方式の根本的な違いから生まれる、紛れもない特徴なのです。

アナログとデジタルの決定的違い:波形をそのまま記録する

デジタル音源は、元のなめらかな音の波(アナログ信号)を、1秒間に数万回という速さで測定し、その時々の値を0と1の数字のデータに変換して記録します(標本化・量子化)。これは非常に精密な近似ではありますが、厳密には元の波形を点で結んだカクカクとした階段状のデータであり、点と点の間の情報は失われています。一方、アナログレコードは、音の波形そのものを、物理的な「溝の凹凸」として盤面に連続的に刻み込みます。

このため、アナログレコードには理論上、デジタル化の際に人間の可聴域外としてカットされがちな非常に高い周波数の音(倍音成分)や、デジタルでは表現しきれない微細な音のニュアンスも記録されていると言われています。これらの倍音成分が、音の厚みや奥行き、楽器のリアルな響き、そしてスタジオの「空気感」といった、言葉では説明しにくい豊かな音楽的表現につながるのです。

ノイズもまた、アナログの「味」か?

レコード再生時に時折聞こえる「プチプチ」「チリチリ」というノイズ。これは主に静電気で盤面に付着したホコリや、盤の傷が原因で、本来はない方が良いものです。適切なクリーニングで大幅に減らすことができます。しかし、このデジタル音源の完全な無音とは対照的な、ある種の「生命感」とも言える独特のノイズもまた、アナログならではの「味」として多くのファンに愛されています。完璧にクリーンで無機質なデジタルとは違う、少し不完全な部分にこそ、人間的な温かみや安らぎを感じるのかもしれません。

MDやCDにはない、情報が間引かれていないリッチで濃密なサウンド。これこそが、多くのミュージシャンやエンジニアが今なお最終的な音源の形でアナログレコードを選ぶ理由であり、音楽ファンが時代を超えて魅了され続ける最大の秘密の一つなのです。

まとめ:レコード vinylの奥深い世界

レコードの世界:イメージ

- Vinyl(ヴァイナル)はレコードの主素材であるポリ塩化ビニールが語源

- CD登場後、DJやミュージシャンがこだわりを示す言葉として使い始めた

- アナログレコードとVinylは記録方式か素材かという視点の違いでほぼ同義

- レコードの歴史はもろくて割れやすいシェラック製のSP盤から始まった

- 1948年にビニール製のLPレコードが登場し長時間再生と高音質が実現した

- 主なサイズはアルバム用の12インチとシングル用の7インチ

- 7インチ盤は中心の穴が大きい形状からドーナツ盤とも呼ばれる

- 近年アナログレコードの人気が世界的に再燃し市場も拡大している

- 新宿には大規模なレコード店が集まり「聖地」となっている

- 再生には専用のレコードプレーヤーが不可欠

- プレーヤーによってはフォノイコライザーという機器が必要になる場合がある

- ION Audioなどスピーカー内蔵の手軽なポータブル機も初心者には人気

- ポータブル機はバッテリー駆動で好きな場所に音楽を持ち出せる

- アナログ音源はデジタルと違い音の波形をそのまま記録するため温かみがある

- 針を落とす一連の行為自体が音楽と深く向き合う豊かな体験になる