「探索の羅針盤となるジャズ レコード ブログ」を探しているけれど、どの情報を信じれば良いか分からない、と感じていませんか。JAZZの奥深い世界への入り口は数多く存在します。しかし、一枚のレコードに込められた物語や音の真実を紐解くには、信頼できる案内役が不可欠です。

この記事では、全米レコード協会(RIAA)の報告でも示されているように、近年再び市場が活性化しているアナログレコードの魅力に迫ります。なぜ今アナログで聴く魅力があるのかという根源的な問いから、レコード収集という終わらない旅をより豊かにするためのヒントまで、幅広くかつ深く掘り下げて解説します。先達コレクターの知見に学び、ジャズ名盤 オリジナル盤の価値とは何かを理解することは、あなたのコレクションを一層価値あるものにしてくれるでしょう。レーベルごとの特徴を解説するブログや、参考になるジャズ レコード ブログ活用術を知ることで、情報収集の質は格段に向上します。

さらに、ちょっと珍しい ジャズレコードの発掘方法、ディスクユニオン 東京の情報を追う具体的なテクニック、そして家庭内で円満に趣味を続けるための「あなたまたレコード買ったのね」と言わせない工夫まで、具体的かつ実践的な知識を提供します。ヨーロッパ盤や国内盤の違いを知ることで、より深くレコードを理解し、心から愛読したいジャズ レコード ブログを見つけようという気持ちが、きっと湧いてくるはずです。

この記事で分かること

- ジャズレコードの基本的な魅力と信頼できるブログの役割

- 専門家ブログの見分け方と効果的な情報収集・活用法

- 歴史的名盤や希少なレア盤を探すための具体的なアクションプラン

- レコード収集という趣味を長く楽しむための実践的なヒント

探索の羅針盤となるジャズ レコード ブログ

- JAZZの奥深い世界への入り口

- なぜ今アナログで聴く魅力があるのか

- レコード収集という終わらない旅

- 先達コレクターの知見に学ぶ

- ジャズ名盤 オリジナル盤の価値とは

- レーベルごとの特徴を解説するブログ

JAZZの奥深い世界への入り口

レコードの世界:イメージ

ジャズのレコードは、単なる音楽メディアという枠を超えた存在です。それは、アーティストの魂、時代の空気、そして録音技術者の哲学までをも封じ込めた、まさに「音のタイムカプセル」と言えるでしょう。しかし、その膨大で歴史ある世界を前にして、どこから手をつければ良いのか戸惑う方も少なくありません。マイルス・デイヴィスから始めれば良いのか、それともビル・エヴァンスか、選択肢は無限に広がっています。

ジャズレコードに関するブログは、この広大な海を航海するための、まさに信頼できる羅針盤の役割を果たします。個人のコレクターや専門家が運営するブログには、商業メディアでは決して語られないようなニッチで深い情報や、一枚のレコードに対する並々ならぬ愛情が込められています。例えば、特定のミュージシャン、例えばセロニアス・モンクの全リーダー作を徹底解説するブログや、ポーランドジャズのような特定の国やジャンルに特化したブログは、あなたの興味を深く、そして鋭く掘り下げてくれる最高の情報源となります。

優れたブログの多くは、単なるアルバムレビューに留まりません。そのレコードが録音された社会的背景、スタジオでの逸話、ミュージシャン同士の人間関係といった、音楽をより立体的かつ多角的に理解するための知識が豊富に紹介されています。これらの情報は、あなたのJAZZに対する理解を一層深め、鑑賞体験を何倍にも豊かにしてくれるはずです。

このように、専門性の高いブログは、ジャズという文化そのものへの入り口として機能します。単に音楽を聴くだけでなく、その背景にある物語を知ることで、一枚のレコードが持つ意味合いは大きく変わってくるのです。

なぜ今アナログで聴く魅力があるのか

レコードの世界:イメージ

デジタル音源とストリーミングサービスが主流の現代において、なぜ手間もコストもかかるアナログレコードが再び注目を集めているのでしょうか。その理由は、利便性や効率性だけでは決して測れない、アナログならではの五感に訴えかけるリッチな体験にあります。

まず第一に挙げられるのが、多くのオーディオファンが指摘する音質の「温かみ」と「深み」です。レコードは、0と1のデジタル信号で近似的に表現される音とは根本的に異なり、音の波形(アナログ信号)を物理的にそのまま溝に刻み込みます。この記録方式が、デジタル特有の硬質さがなく、耳に優しく、長時間聴いても疲れにくい、豊かで自然なサウンドを生み出すとされています。特に、ピアノの繊細なタッチ、サックスの微かな息遣い、ウッドベースの胴鳴りといった細やかなニュアンスは、アナログでこそその真価を存分に発揮すると言うファンも多いです。

ジャケットアートという「所有する」芸術

レコードの魅力を語る上で、30cm四方の大きなジャケットアートの存在は絶対に欠かせません。Blue Noteレーベルのリード・マイルスが手掛けたタイポグラフィと写真が融合したアートワークは、それ自体が一個の芸術作品です。このジャケットを手に取り、そのデザインを細部まで眺めながら音楽に浸る時間は、デジタルでは決して味わえない、物質を「所有する」喜びを伴う贅沢な体験と言えるでしょう。

さらに、レコードをスリーブから丁寧に取り出し、ターンテーブルにセットし、クリーナーで埃を払い、ゆっくりと針を落とすという一連の「儀式」も、音楽と真摯に向き合うための精神的な準備となります。この意図的な手間が、単なるBGMとして音楽を消費するのではなく、一音一音を大切に聴くという能動的な姿勢を生み出し、音楽への没入感を飛躍的に深めるのです。

レコード収集という終わらない旅

レコードの世界:イメージ

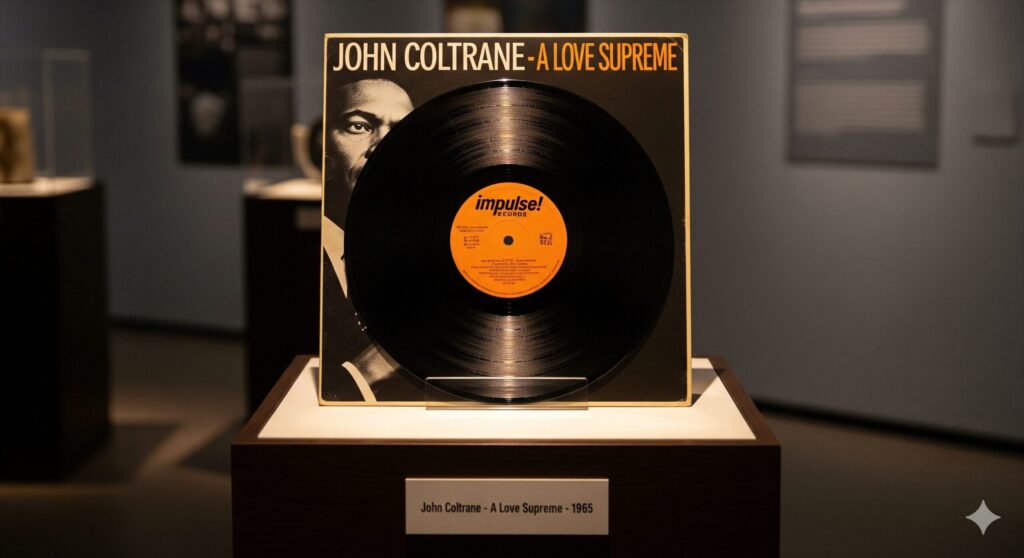

レコード収集は、一度その魅力に取り憑かれると抜け出せない、魅惑的で「終わらない旅」に例えられます。一枚の歴史的名盤との運命的な出会いがきっかけとなり、そこから興味が次々と連鎖していくからです。例えば、ジョン・コルトレーンの『Blue Train』に感銘を受けたとします。すると、次は同じトランペッターのリー・モーガンが参加している他の作品、ピアニストのケニー・ドリューのリーダー作、そして同じBlue Noteレーベルの1500番台の他のレコードへと、関心が枝葉のように広がっていきます。

この旅には、明確なゴールやコンプリートという概念は事実上存在しません。自身の感性と知的好奇心を頼りに、未知の音楽を発掘していく過程そのものが、この趣味の最大の楽しみとなります。最初は誰もが知る有名な定番アルバムから始まったとしても、次第に自分だけの価値基準が生まれ、「お気に入り」のマイナー盤を見つけ出すことに無上の喜びを感じるようになるでしょう。

コレクションの管理と「聴く時間」という課題

しかし、この楽しい旅が続く一方で、多くのコレクターが直面するのが所有枚数の増加と、それに伴う管理の問題です。レコードは物理的なスペースを確実に必要とするため、効果的な収納方法や分類ルール作りに頭を悩ませることは少なくありません。また、コレクションが増えるほど、一枚一枚をじっくり聴く時間が確保できなくなるというジレンマも生じます。自分が愛情を持って管理し、聴くことができる範囲を見極めることも、コレクターとしての大切なスキルの一つです。

それでも、そうした悩みや試行錯誤さえも、この趣味の奥深さの一部です。自分のコレクションが詰まった棚を整理し、その一枚一枚の入手経緯を思い返しながら眺める時間は、他の何にも代えがたい、コレクターにとっては至福のひとときと言えるでしょう。

先達コレクターの知見に学ぶ

レコードの世界:イメージ

レコード収集という深く広大な旅を、より安全で有意義なものにするためには、道を先に歩むコレクターたちの知見に学ぶことが極めて重要です。彼らが長年の経験と投資によって培ってきた実践的な知識や審美眼は、インターネット上の専門ブログを通じて、惜しみなく共有されています。

例えば、あるレコードのオリジナル盤と再発盤の音質の違いについて、具体的なスタンパー(レコードの溝の外側にある原盤情報を示す刻印)の写真を掲載し、マトリックス番号を挙げて詳細に比較しているブログがあります。こうした一次情報に近いレベルの情報は、実際に両方の盤を所有し、何度も聴き比べなければ決して得られない貴重なものであり、高額盤を購入する際の重要な判断材料となります。

専門ブログから学べる高度な知識

- 録音エンジニアの個性と特徴:Blue Noteの公式サイトでも特集される伝説的エンジニア、RVG(ルディ・ヴァン・ゲルダー)のサウンドの変遷や、各年代の録音機材まで言及する深い知識。

- レーベルごとの微細な音質の違い:DECCAやVerveといったメジャーレーベルから、TransitionやDebutといったインディーレーベルまでの、カッティングレベルや周波数特性の違い。

- オリジナル盤プレスの詳細な見分け方:DG(Deep Groove、センターレーベルにある深い溝)の有無、ラミネートコーティングの種類、「耳」マーク(Plastylite社のプレスを示すPマーク)の有無など、真贋を見分けるための専門的な識別点。

もちろん、ブログに書かれている評価が絶対的なものではありません。音の好みは主観的な要素が大きく、最終的にはご自身の耳で判断することが何よりも大切です。しかし、先達の客観的なレビューや事実情報を参考にすることで、コンディションの悪い盤や不当に高額な盤を避けることができ、より効率的に自分の好みの音や音楽に出会うことが可能になります。

ジャズ名盤 オリジナル盤の価値とは

レコードの世界:イメージ

ジャズレコードの世界では、「オリジナル盤」という言葉が、他の音楽ジャンルとは比較にならないほどの特別な響きを持ちます。シンプルに定義すれば、オリジナル盤とはそのレコードが最初に製造・販売された盤のことを指します。そして多くの場合、その後の再発盤とは明確に区別され、時には数十倍、数百倍の価格で取引されることも珍しくありません。

では、その絶大な価値は一体どこにあるのでしょうか。多くのコレクターが挙げる最大の理由は、他に代えがたい「音質」の魅力にあります。録音から時間が経っていない、最も新鮮な状態のマスターテープを用いてカッティングされたオリジナル盤は、音の鮮度、情報量、ダイナミックレンジの広さにおいて、後年の再発盤を凌駕するとされています。特に、録音エンジニアがスタジオで意図したサウンドが最も忠実に再現されていると言われ、その「本物の音」に触れたいという純粋な探求心が、世界中のコレクターをオリジナル盤へと駆り立てるのです。

もちろん、全てのオリジナル盤が全ての再発盤より音質的に優れていると断言できるわけではありません。しかし、ジャズの歴史を創り上げてきた歴史的な名盤の「初版の音」を聴くという行為は、単なる音楽鑑賞を超えた、歴史的体験としての側面も持っているのです。

オリジナル盤の価値を構成する複合的要素

その圧倒的な音質に加え、オリジナル盤の価値は以下のようないくつかの要素が複雑に絡み合って形成されます。

| 価値要素 | 詳細 |

|---|---|

| 希少性 (Rarity) | プレス枚数が少ない盤ほど、需要と供給のバランスから希少価値が高まります。特にプロモ盤(ラジオ局などへのプロモーション用に配布された非売品)や、売れ行きが悪くすぐに廃盤になったアルバムは極めて高価になる傾向があります。 |

| 歴史的・文化的価値 | ビバップの誕生、クールジャズの流行、モードジャズの確立など、ジャズの歴史を塗り替えたような重要なセッションの記録は、単なるレコード盤としてだけでなく、20世紀の文化遺産としての価値も持ち合わせています。 |

| コンディション (状態) | レコード盤本体の傷やスレの有無はもちろん、ジャケットの角の傷み、色褪せ、書き込みの有無なども価値を大きく左右します。新品同様の「ミントコンディション」であれば、価値は飛躍的に上昇します。 |

近年、世界的なアナログレコードブームの影響を受け、主要なオリジナル盤の価格は著しく高騰しており、もはや気軽に手を出せる趣味とは言えなくなりつつあります。だからこそ、信頼できる専門ブログなどで徹底的に情報を集め、市場価格を把握し、本当に価値のある一枚を見極める「眼」を養うことが、これまで以上に重要になっているのです。

レーベルごとの特徴を解説するブログ

レコードの世界:イメージ

ジャズレコードの広大な世界を体系的に、そして深く知る上で、レーベルごとの特徴を理解することは避けて通れない重要なステップです。それぞれのレーベルには、創設者の理念を反映した専属のプロデューサーやエンジニアがおり、それぞれが独自のサウンドポリシー、録音哲学、そしてデザイン哲学を持っていました。こうしたレーベルごとの明確な個性を分かりやすく解説してくれるブログは、知識を体系的に深める上で非常に役立ちます。

例えば、ジャズファンならば誰もが知る有名レーベルから、知る人ぞ知るマイナーレーベルまで、その特徴は多岐にわたります。優れたブログでは、以下のような情報が詳細に解説されています。

| レーベル名 | 主な特徴 | 代表的なアーティスト |

|---|---|---|

| Blue Note | モダンジャズの代名詞的存在。プロデューサーのアルフレッド・ライオンの哲学、エンジニアRVGによるパワフルで明瞭なサウンド、そしてリード・マイルスによる革新的なジャケットデザインが三位一体となり「ブルーノート・サウンド」を確立しました。 | ジョン・コルトレーン、ソニー・クラーク、ハービー・ハンコック |

| Prestige | ブルーノートと双璧をなすモダンジャズの重要レーベル。リハーサルをあまり行わない「一発録り」のセッションが多く、スリリングでライブ感あふれる生々しい演奏が魅力。RVGが録音を手掛けた作品も多いです。 | マイルス・デイヴィス、レッド・ガーランド、エリック・ドルフィー |

| Verve | 敏腕プロデューサー、ノーマン・グランツが設立。彼の「ジャズ・アット・ザ・フィルハーモニック」コンサートの精神を反映し、スウィングからモダンまで幅広いスタイルを網羅。特にヴォーカル作品に定評があります。 | エラ・フィッツジェラルド、スタン・ゲッツ、オスカー・ピーターソン |

| Black & Blue | 1960年代後半に設立されたフランスのレーベル。主にブルースやスウィング、中間派ジャズのベテランミュージシャンを数多く招聘して録音しており、リラックスした心地よい雰囲気の演奏が楽しめます。 | ミルト・バックナー、ジェイ・マクシャン、イリノイ・ジャケー |

これらのレーベルごとのサウンドや個性を解説してくれるブログを読むことで、「このピアニストの初期のハードな演奏が好きなら、次はPrestigeのレコードを探してみよう」「リラックスしたブルースが聴きたい気分だから、Black & Blueのカタログを調べてみよう」といったように、自分の音楽的な好みを軸にした、より戦略的なレコード選びが可能になります。これは、闇雲にレコードを買い集めるのではなく、体系的な知識に基づいて自分だけのコレクションを構築していく上で、非常に有効なアプローチです。

参考になるジャズ レコード ブログ活用術

レコードの世界:イメージ

- ちょっと珍しい ジャズレコードの発掘

- ディスクユニオン 東京の情報を追う

- 「あなたまたレコード買ったのね」と言わせない

- ヨーロッパ盤や国内盤の違いを知る

- 愛読したいジャズ レコード ブログを見つけよう

ちょっと珍しい ジャズレコードの発掘

レコードの世界:イメージ

ジャズレコード収集の醍醐味の一つ、それは、誰もが知る歴史的名盤を追い求めるだけでなく、まだ一般的には評価が定まっていない「ちょっと珍しい」レコードを自らの手で発掘することにあります。こうしたレコードは、時として有名盤以上の大きな感動を与えてくれる可能性を秘めており、コレクターとしての経験値を格段に上げてくれます。

そして、専門的なコレクターのブログは、そうした珍しいレコード情報のまさに宝庫です。例えば、イタリアの国民的シンガーでありながら日本ではほとんど知られていないリリアン・テリーや、ピアニストのテテ・モントリューが伴奏を務めたスペインのエリア・フレタといったミュージシャンの作品が、深い知識と愛情に満ちたレビューと共に紹介されていることがあります。これらは、大手音楽メディアやレビューサイトでは決して光が当たらない、貴重な情報と言えるでしょう。

私家盤(プライベートプレス)という究極の世界

珍しいレコードの中でも、特にコレクター心をくすぐるのが、ミュージシャンがプロモーションや記念品として自主制作した「私家盤(Private Press)」と呼ばれる、極めて流通枚数の少ないレコードです。例えば、主婦であったカーム・エスポジートが家族の協力で制作したとされる『THE MEN I LOVE』のようなレコードは、商業主義とは全く無縁の、音楽への純粋な愛情が結晶化したような作品が多く、その背景にある物語もまた魅力の一つです。

もちろん、ブログで紹介されている全ての珍しいレコードを物理的に手に入れるのは、その希少性から非常に難しいかもしれません。しかし、重要なのは、そうした未知の素晴らしい音楽の存在を知ること自体が、あなたの音楽の世界を豊かに広げてくれるという事実です。現代では、紹介されている音源をYouTubeやストリーミングサービスで探し、まずは音を確認してみるというアプローチも可能です。そして、本当に心を揺さぶられた一枚に出会えたなら、その時に本格的にレコードを探し始める、というのも賢明な活用法です。

ディスクユニオン 東京の情報を追う

レコードの世界:イメージ

ジャズレコード、特にオリジナル盤や希少な中古盤を探す上で、レコードショップ「ディスクユニオン」は、日本の多くのコレクターにとって欠かすことのできない聖地のような存在です。全国に店舗を展開していますが、特にジャズの専門館が集中する東京(新宿、お茶の水など)では、日々膨大な量のレコードが入荷し、週末ごと、時には連日のように専門的なセールが開催されています。

こうした鮮度の高い情報を効率的に収集するために、ディスクユニオンの各ジャズ専門館が運営する公式ブログやSNS(特にX)のチェックは、もはやコレクターの常識と言っても過言ではありません。特に、以下のようなセールの告知は見逃せません。

ブログで絶対にチェックすべきセール情報

- 廃盤セール:オリジナル盤を中心とした高額・希少盤が数百枚単位で一挙に出品されるメインイベント。整理券が配布されることも多いです。

- プロモ盤セール:プロモーション用の白ラベル盤など、通常盤とは異なる仕様のレコードに特化したセール。

- 新着中古品情報:日々の入荷情報。セール品以外にも、思わぬ掘り出し物が日々入荷しています。

- 買取アップキャンペーン:自分が所有するレコードを売却する際に役立つ情報。これを元手に次のレコードを購入するコレクターも少なくありません。

人気の廃盤セールでは、開店の数時間前から長蛇の列ができることも珍しくありません。多くの常連コレクターは、ブログで事前に公開される出品リストを徹底的に研究し、狙いを定めてからセールに臨みます。もちろん、他のコレクターへの敬意を忘れず、マナーを守って楽しむことが大前提ですね。

また、店舗のブログの優れた点は、入荷した珍しいレコードの詳細なコンディション(盤質やジャケットの状態、刻印の詳細など)が、複数の鮮明な写真付きで紹介されることです。これにより、遠方に住んでいて直接店舗に行けないコレクターにとっても、オンラインストアや通販を利用して安心して購入を検討できる、非常に価値のある情報源となっています。

「あなたまたレコード買ったのね」と言わせない

レコードの世界:イメージ

レコード収集は知的で素晴らしい趣味ですが、その価値観を共有しない家族やパートナーとの間で摩擦を生む可能性があるのも、また一つの現実です。特に、増え続けるコレクションとそれに伴う出費に対して、「あなたまたレコード買ったのね」という、あの恐ろしくも馴染み深い一言を浴びせられた経験を持つ方もいるかもしれません。この趣味を精神的に健全かつ長期的に続けるためには、家庭内での良好な関係を築くためのコミュニケーションと工夫が不可欠です。

もちろん、これは一朝一夕に解決する簡単な問題ではありません。しかし、いくつかの具体的なアクションと心がけによって、状況を大きく改善できる可能性があります。

- 価値の翻訳と共有を試みる:なぜこのレコードが素晴らしいのかを、ただ「音が良い」「レアだ」と繰り返すのではなく、「このピアニストは、この時こういう状況で、こんな想いを込めてこの曲を録音したんだ」というように、音楽の背景にある物語を情熱的に語ってみましょう。誕生日や記念日に、相手の好きな曲が入ったレコードをプレゼントし、一緒に聴く時間を作るのも非常に効果的です。

- 「見せる収納」を工夫する:レコードがただの段ボール箱に無造作に詰め込まれている状態は、家族にとって「ガラクタの山」に見えかねません。美しく整理されたレコード棚に収納し、お気に入りのジャケットを飾るなど、インテリアとして楽しめる「見せる収納」を心がけることで、コレクションへの印象は大きく変わります。

- 予算の透明性を確保する:毎月のレコード購入に使える予算をあらかじめ家族とオープンに相談し、その範囲内で楽しむという明確なルールを設けます。家計簿アプリなどで購入履歴を共有するなど、支出の透明性を確保することが、信頼関係の基盤となります。

- 戦略的撤退も時には必要:どうしても欲しい高額盤があっても、家庭の経済状況やイベント事を考慮して、時には潔く購入を諦める「戦略的撤退」も大切です。その忍耐と配慮が、次の大きなチャンスでの家族からの理解に繋がるかもしれません。

最も重要なのは趣味と生活の調和

最終的に最も重要なのは、趣味が生活全体を圧迫しないように、常にバランス感覚を保つことです。レコード収集に夢中になるあまり、家族とのコミュニケーションや他の重要な責任を疎かにしては本末転倒です。趣味はあくまで人生を豊かにするための一要素であることを忘れず、家族への感謝と思いやりを持ち続けることが、最高の解決策と言えるでしょう。

ヨーロッパ盤や国内盤の違いを知る

ジャズレコードというと、多くの方が発祥の地であるアメリカでプレスされた盤(US盤)を至高のものと考えがちです。しかし、実際にはイギリスやドイツ、フランスといったヨーロッパ各国でライセンス製造された盤や、日本国内でプレスされた盤(国内盤)も数多く存在します。そして、それぞれに音質や物理的な作りに違いがあり、その多様性を知ることは、コレクションの幅を大きく広げ、より深いレコード鑑賞を可能にしてくれます。

経験豊富なコレクターのブログでは、こうしたプレス国による違いが、しばしば具体的な盤を比較しながらマニアックな視点で検討されています。以下にその一般的な傾向をまとめます。

| 種類 | 音質傾向(一般論) | 物理的特徴と魅力 |

|---|---|---|

| US盤 (オリジナル) | マスターテープからの距離が最も近く、鮮度が高く、エネルギッシュで迫力のあるサウンド。特にモノラル盤の分厚い音圧は圧倒的とされることが多いです。 | 最も評価が高く、価格も高額になりやすい傾向にあります。RVG刻印やDG(深溝)など、真贋を見分けるためのチェックポイントが多いのも特徴です。 |

| ヨーロッパ盤 (UK/ドイツ盤など) | US盤に比べて、より繊細で高音域が綺麗に伸びる、オーディオ的に洗練されたサウンド、と評されることがあります。特にUKのDECCAやドイツ盤のプレス技術は高く評価されています。 | 厚紙にラミネートコーティングが施された、堅牢で美しいジャケットが多いのが魅力です。時にはUS盤のオリジナルスタンパー(メタル原盤)が送られてプレスされていることもあります。 |

| 国内盤 | 当時の日本のプレス技術の高さを反映し、ノイズが少なく、非常にクリアでフラットなサウンドバランスが特徴です。反面、US盤のような迫力や荒々しさに欠けると評されることもあります。 | 日本独自の詳細な解説書(ライナーノーツ)が付属しているのが最大の魅力です。また、価格が手頃で状態の良い盤が多いため、入門者にとっても最適です。 |

前述の通り、これらの評価はあくまで多くのコレクターによって語られてきた一般的な傾向に過ぎません。最終的にはどの国のプレスが優れているかではなく、どの音が自分の好みか、という個人の感性が最も重要になります。高価なUSオリジナル盤だけが絶対的な正解ではなく、オーディオ的な快感を求めるならヨーロッパ盤、静寂の中からクリアな音を楽しみたいなら国内盤が最適という選択も十分にあり得ます。ブログの客観的な情報を参考にしつつ、様々な国のレコードを実際に聴き比べて、自分だけの「良い音」の基準を見つけるのも、この趣味の大きな楽しみの一つです。

愛読したいジャズ レコード ブログを見つけよう

レコードの世界:イメージ

この記事では、ジャズレコードの深く豊かな世界を最大限に楽しむための羅針盤として、専門的なブログをいかに活用するかについて、多角的に解説してきました。最後に、あなたがこれから長く付き合える、自分にとっての「愛読したいブログ」を見つけるための具体的なポイントをリスト形式でまとめます。

- あなたが好きなJAZZの魅力を的確な言葉で再発見させてくれるブログ

- アナログならではの音への深いこだわりや哲学が伝わってくるブログ

- レコード収集の楽しさと、時にはその奥深さや困難さを教えてくれるブログ

- 信頼できるコレクターによる、経験に裏打ちされた具体的な知見が満載のブログ

- ジャズ名盤やオリジナル盤の価値を、価格だけでなく音楽的な文脈で正しく解説するブログ

- Blue NoteやPrestigeなど、レーベルごとの個性が分かりやすく体系的に学べるブログ

- まだ誰も知らないような珍しいレコードとの刺激的な出会いを提供してくれるブログ

- ディスクユニオンなど、具体的な店のセール情報や活用術が分かるブログ

- コレクションの収納法など、コレクターが抱える現実的な悩みにも真摯に触れているブログ

- US盤だけでなく、ヨーロッパ盤や国内盤など、多様な視点を持っているブログ

- 定期的に更新されており、運営者の音楽に対する尽きない情熱が感じられるブログ

- 専門的な内容でありながら、文章が平易で読みやすく、音楽への愛情にあふれているブログ

- コメント欄やSNSを通じて、他のファンや著者と健全な交流ができるブログ

- 特定のジャンルやミュージシャンに深く特化しており、唯一無二の情報を提供しているブログ

- 最終的に、あなたの音楽ライフをより豊かにし、新しい発見をもたらしてくれるブログ

最高のブログとの出会いは、最高のレコードとの出会いと同じくらい、あなたのジャズライフを刺激的で豊かなものにしてくれます。ぜひ、この記事を参考に、あなただけの信頼できる羅針盤となるブログを見つけて、素晴らしいレコード収集の旅に出発してください。