由来や見分け方をプロが解説

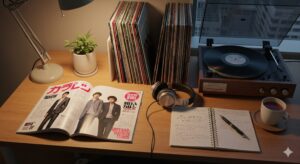

レコードに針を落とす瞬間の、あの独特の緊張感と高揚感。お気に入りのジャケットをアートとして飾り、じっくりと音楽に浸る時間。近年、そんなアナログならではの温かみと豊かな体験に魅了される方が世代を問わず増えています。

実際に、日本レコード協会の生産実績を見ても、アナログディスクの生産額は年々増加傾向にあり、音楽の楽しみ方として確固たる地位を築いています。しかし、レコードの世界に足を踏み入れたばかりの初心者にとって、最初の疑問の一つが「A面とB面って、一体何が違うの?」ということではないでしょうか。

この記事では、レコードのa面b面の基本を解説します。レコード文化の根幹とも言えるこの区別が、単なる盤の裏表ではないことをご存じでしょうか。製造上の区別がa面b面 由来であるという歴史的な背景から、lpレコードでのA面とB面の役割、そして初心者でも簡単なラベルで判別するA面B面の見分け方に至るまで、一つひとつ丁寧に紐解いていきます。

さらに、現代のCDのカップリングとの明確な違いや、b面は英語で「Side B」と呼ぶといった普遍的な基本情報はもちろん、少しマニアックな自動演奏機とドーナツ盤の関係性についても深く掘り下げていきます。本記事を通じて、単なる知識にとどまらないレコードのa面b面が持つ文化と意味を深く理解し、アーティスト性が光るb面の名曲の魅力や、特殊なc面とその見分け 方とは何か、さらにはビジネスでも使われるA面B面理論から、ジェンダー論で語られるA面B面という比喩的な使われ方まで、多角的に考察します。

A面B面という言葉はもはや死語かという現代的な問いにも向き合いながら、総括としてレコードのa面b面の文化そのものの奥深さに迫ります。

この記事でわかること

- A面とB面の基本的な役割と歴史的な由来

- ラベルや刻印を見てA面とB面を簡単に見分ける方法

- B面に隠された名曲の魅力や文化的な意味合い

- ビジネスシーンなど音楽以外での「A面B面」の使われ方

レコードのa面b面の基本を解説

まずはじめに、レコードのA面とB面に関する最も基本的な知識からおさえていきましょう。このセクションでは、言葉の起源から役割、見分け方まで、レコードを聴く上で欠かせない foundational な情報をご紹介します。

- 製造上の区別がa面b面 由来

- lpレコードでのA面とB面の役割

- ラベルで判別するA面B面の見分け方

- CDのカップリングとの明確な違い

- b面は英語で「Side B」と呼ぶ

- 自動演奏機とドーナツ盤の関係性

製造上の区別がa面b面 由来

レコードの世界:イメージ

レコードの「A面」「B面」という呼び方、その起源は一体どこにあるのでしょうか。多くの方が素朴に抱くこの疑問の答えは、意外にもシンプルです。結論から言うと、この区別の由来はレコードの製造工程における管理上の必要性にあります。

レコードは、音溝が刻まれた原盤(ラッカー盤)を元に、「スタンパー」と呼ばれる金型を制作し、熱で柔らかくした塩化ビニールの塊をプレスして大量生産されます。この時、円盤の両面に音楽を記録するため、工場では作業管理のために両面を明確に区別する必要がありました。その際に、作業手順として最初にプレスする面を「A面」、もう一方の裏面を「B面」と名付けたのが、この文化の直接的な始まりです。

当初は純粋に作り手の都合から生まれたこの区別でしたが、やがてそれはリスナーにとっても「どちらの面から聴き始めるべきか」を示す重要なガイドの役割を担うことになりました。このように、工業的な理由から生まれた呼称が、時を経て音楽を聴く上での作法や文化として、ごく自然に定着していったのです。

lpレコードでのA面とB面の役割

レコードの世界:イメージ

LP(ロングプレイ)レコード、特に30cmのアルバム盤において、A面とB面はそれぞれが明確な役割と意図を持って構成されています。単に収録時間の都合で分割されているわけではありません。

一般的に、A面はそのアルバムの「顔」であり、リスナーへの導入部となる部分です。レコード会社が最もプロモーションしたいと考えているリードトラックや、ラジオでの放送を意識したキャッチーな楽曲が配置されることが多く、特にA面の1曲目はアルバムの第一印象を決めるため、非常に重要視されます。

一方、B面はA面を受けて物語を完結させ、アルバム全体の世界観を深める役割を担います。A面とは異なる雰囲気の曲で聴き手を引き込んだり、より内省的、あるいは実験的なアプローチの曲を収録したり、壮大なエンディングを感じさせるような曲で締めくくったりと、構成の自由度が高いのが特徴です。このA面とB面の構成によって、アーティストは一枚のアルバムを通して、まるで映画のような起承転結のあるストーリーを表現することができるのです。

アルバム全体の流れを意識した構成

例えば、A面の最後に最も盛り上がるパワフルな曲を置き、リスナーがレコードを裏返す数秒間を感動の余韻として楽しませる。そして、B面の1曲目は静かなアコースティックナンバーで始め、雰囲気を一変させて物語の新たな章の始まりを告げる… といったように、A面とB面の物理的な区切りは、リスニング体験そのものを豊かに演出するための重要な装置でもありました。コンセプトアルバムなどでは、この構成が特に効果的に用いられています。

ラベルで判別するA面B面の見分け方

レコードの世界:イメージ

中古レコード店で盤を手にした時、「このレコード、どっちがA面だろう?」と迷うことがあるかもしれません。しかし、見分ける方法は非常に簡単です。レコード盤の中央に貼られている「レーベル」(センターレーベル)を見れば、ほとんどの場合、一目で判別が可能です。

ラベルのチェックポイント

- 「Side A」「A」「SIDE 1」「1」といった表記があるのがA面です。

- 「Side B」「B」「SIDE 2」「2」といった表記があるのがB面です。

デザイン上、文字が読み取りにくい場合もありますが、これらの記号を探せば確実です。

また、少し上級者向けの方法として、レコードの最も外側の音溝とラベルの間の無音部分(デッドワックスやランアウトグルーヴと呼ばれます)に刻印されている「マトリックス番号」を確認する方法もあります。これは製造管理用の識別番号で、非常に小さな文字で刻まれています。この文字列の末尾が「-1A」や「-A」、「-1」となっていることが多いのがA面です。ただ、これはレコード会社やプレス工場によって表記が異なるため、まずはラベルを確認するのが最も確実で簡単な方法と言えるでしょう。

レコード初心者の方は、まず盤面の中心にあるラベルを見る癖をつけると良いですよ!ここにアーティスト名や曲名と一緒に、A面かB面かの情報が必ず書かれています。慣れてくるとマトリックス番号から「これは初版プレスだな」なんていうディープな楽しみ方もできます。

CDのカップリングとの明確な違い

レコードの世界:イメージ

レコードのB面曲は、CDシングルの「カップリング曲」と似たような立ち位置で語られることが多いですが、両者にはそのメディアの成り立ちに起因する明確な違いがあります。

最大の違いは、物理的な記録面の構造です。この違いを理解することが、レコード文化をより深く知る鍵となります。以下の表でその違いを比較してみましょう。

レコードとCDの比較

| 項目 | レコード | CD |

|---|---|---|

| 物理構造 | 盤の両面に音溝を刻んで記録 | 盤の片面にピットと呼ばれる凹みで記録 |

| 呼称 | A面 / B面 | タイトル曲 / カップリング曲 |

| 再生方法 | A面を再生後、盤を裏返してB面を再生 | 同じ面を1曲目から順番に再生 |

「カップリング(coupling)」という言葉や、その略語である「c/w(Coupled With)」は、もともと「A面曲は、B面曲と”共に(coupled with)”収録されています」という意味合いで使われ始めた言葉です。つまり、カップリングという概念自体が、A面とB面という物理的に分かれた面が存在したレコード時代の名残なのです。CDでは同じ面に収録されているため、厳密には「カップリング」の元々の意味とは少し異なっていますが、慣習として使われ続けています。

b面は英語で「Side B」と呼ぶ

レコードの世界:イメージ

レコードのA面とB面という概念は、日本独自の文化ではなく、世界共通のものです。英語圏では、A面は「Side A」、そしてB面は「Side B」と呼ばれます。これは国際的に完全に標準化された表記であり、日本盤だけでなく、アメリカ盤、イギリス盤など、世界中のレコードで共通して見られます。

このシンプルで普遍的な共通言語があるおかげで、世界中の音楽ファンがどの国のレコードを手にとっても、言語の壁を越えて迷うことなく正しい順番で音楽を楽しむことができます。海外旅行中に訪れたレコードショップで中古盤を探す際も、「Side A」や「Side B」という表記を探せば、簡単にお目当ての曲や聴きたい面を見つけられるでしょう。

レコードレーベルによっては、デザイン上の理由で「Side One」「Side Two」と表記したり、独自の記号を使ったりする例も稀にありますが、「A/B」または「1/2」が圧倒的なスタンダードです。

自動演奏機とドーナツ盤の関係性

レコードの世界:イメージ

主にシングル盤で多用される直径17cmのレコードは、中央の穴が大きく空いていることから「ドーナツ盤」という愛らしい愛称で親しまれています。この特徴的な形状には、実は「ジュークボックス」という商業用の自動演奏機が深く、そして直接的に関係しています。

ジュークボックスは、1950年代から60年代にかけてカフェやバー、ダイナーなどで一世を風靡した、硬貨を入れると自動でレコードを選んで再生してくれる音楽再生装置です。その内部では、機械的なアームがレコード棚から一枚の盤を掴み、ターンテーブルに正確にセットするという複雑な動作が行われます。この時、レコード中央の穴が大きいことで、機械のアームが盤を確実かつ素早く掴み、安定して操作することができたのです。小さい穴では、精密な位置合わせが難しかったのですね。

このフォーマットは、1949年にRCAビクター社が、当時主流だったコロンビア社のLPレコードに対抗して開発したものです。ポータビリティと、ジュークボックスでの利用を前提としたこの規格は、シングル盤のスタンダードとして世界中に広まりました。

家庭での再生にはアダプターが必要

このドーナツ盤を一般的な家庭用レコードプレーヤーで再生するには、ターンテーブルのスピンドル(中心の軸)と大きな穴の隙間を埋めるための「EPアダプター」という部品が必須です。多くのプレーヤーには購入時に付属していますが、もし紛失してしまった場合はオーディオ店やオンラインで別途購入する必要がありますので注意しましょう。

つまり、ドーナツ盤のアイコニックな形状は、家庭での丁寧なリスニングよりも、公共の場で多くの人に音楽を届けるための、極めて機能的なデザインだったのです。

レコードのa面b面が持つ文化と意味

レコードの世界:イメージ

レコードのA面とB面は、単なる物理的な区分を超えて、音楽の聴き方、アーティストの表現方法、さらには私たちの日常会話にまで影響を与える豊かな文化的な側面を持っています。ここでは、A面とB面が持つさらに深い意味合いや、そこから派生した様々な事象について解説します。

- アーティスト性が光るb面の名曲

- 特殊なc面とその見分け 方とは

- ビジネスでも使われるA面B面理論

- A面B面という言葉はもはや死語か

- ジェンダー論で語られるA面B面

アーティスト性が光るb面の名曲

レコードの世界:イメージ

B面は、単なるA面の「おまけ」や「埋め草」ではありません。むしろ「アーティストの真の創造性が垣間見える実験室」として、多くの音楽ファンから熱烈に愛されてきました。

A面曲は、ヒットチャートでの成功を第一に考え、ラジオでのオンエアのしやすさや大衆受けを意識して作られることが多く、時にはレコード会社のマーケティング戦略が強く反映されます。しかし、B面はそうした商業的なプレッシャーから比較的自由なポジションにあります。そのため、アーティストはB面というキャンバスで、自身の音楽的ルーツを深く探求したり、サウンド面で前衛的な試みを行ったり、あるいはライブでオーディエンスと一体となって盛り上がることを想定したアンセムを入れたりと、より制約の少ない環境で自由な創造性を思う存分に発揮することができました。

結果として、B面から時代を象徴するような、そしてA面曲を凌ぐほどの人気を得るような歴史的な名曲が生まれることも決して少なくありませんでした。

B面から生まれた有名な楽曲の例

| アーティスト | A面曲 | B面曲(後に有名になった曲) | 特記事項 |

|---|---|---|---|

| Queen | We Are The Champions | We Will Rock You | 今や単独でもスポーツイベント等で演奏される世界的アンセム。 |

| The Beatles | Hey Jude | Revolution | ハードなサウンドでバンドの新たな一面を見せた。 |

| The Rolling Stones | Honky Tonk Women | You Can’t Always Get What You Want | コーラス隊を導入した壮大な楽曲で、B面曲ながら人気が高い。 |

| Oasis | Whatever | Half The World Away | イギリスの国民的シットコムのテーマ曲として有名になった。 |

| SMAP | らいおんハート | オレンジ | ファン投票で常に上位に入る、解散コンサートでも歌われた名曲。 |

これらの楽曲は、今や誰もが知る名曲ですが、元々はシングルの裏面、B面曲として世に出たのです。こうした「B面の名曲」を発見し、アーティストの隠れた才能に触れるのも、レコード収集の大きな醍醐味の一つと言えるでしょう。(参考:udiscovermusic.jp「B面曲の素晴らしき世界」)

特殊なc面とその見分け 方とは

レコードの世界:イメージ

レコードの世界を深く探求していくと、A面、B面に加えて「C面」「D面」、さらには「E面」「F面」といったアルファベットが続く盤に出会うことがあります。これは、主に2枚組以上のLPレコードセット(マルチプルアルバム)で使われるものです。

プログレッシブ・ロックの長大な組曲や、クラシックの交響曲、オペラの全編、あるいは多くの楽曲を収録したベスト盤など、1枚のLPレコード(片面約20〜25分、両面で最大50分程度)に収まりきらない大作は、複数枚のディスクに分けて収録されます。その際、収録順を示すために、

- 1枚目のディスク:A面 / B面

- 2枚目のディスク:C面 / D面

- 3枚目のディスク:E面 / F面

というように、アルファベット順に面が割り振られていくのが一般的です。見分け方はA面・B面と全く同じで、レコード中央のラベルに「Side C」「Side D」といった表記がはっきりと記載されています。

オートチェンジャー用の特殊な盤面構成

1970年代頃までの古いレコードセットの中には、オートチェンジャー(複数のレコードをセットすると自動で次のレコードを再生してくれるプレーヤー)での連続再生を想定して、少し変わった盤面構成になっているものがあります。例えば2枚組の場合、1枚目が「A面/D面」、2枚目が「B面/C面」といった構成です。これは、まず1枚目(A面)→2枚目(B面)と順番に再生し、そのまま2枚の盤をまとめてひっくり返して、再び1枚目(C面)→2枚目(D面)と再生させるための、当時ならではの合理的な工夫でした。

ビジネスでも使われるA面B面理論

レコードの世界:イメージ

非常に興味深いことに、「A面B面」という考え方は音楽の世界を飛び出し、ビジネスやマーケティング、ブランディングの分野でも有効なフレームワーク(思考の枠組み)として比喩的に使われています。

この文脈における「A面」とは、企業の「表の顔」、つまり一般大衆や新規顧客に向けて広くアピールする主力商品、広告、公式なプレスリリースなどを指します。誰にでも分かりやすく、キャッチーで、企業の最も伝えたい魅力を凝縮した側面です。

対して「B面」は、企業の「裏の顔」や「深層」、つまり既存の顧客や熱心なファンに向けて発信される、より専門的で深い情報を指します。例えば、開発秘話を語るブログ、社員の日常を伝えるSNS、企業理念や社風、顧客限定のイベントといった、すぐには見えにくいけれど、共感や信頼を生み出す部分です。B面を魅力的に見せることで、顧客との長期的なエンゲージメントを築き、単なる消費者ではない熱狂的なファン(ロイヤルカスタマー)を育てることができると考えられています。

まさに「A面で広く認知を獲得し、B面で深くファンにする」という考え方ですね。これは個人がSNSで自己ブランディングを行う際にも応用できる、非常に面白い視点だと思います。

A面B面という言葉はもはや死語か

レコードの世界:イメージ

CDや音楽配信サービスが音楽聴取の主流となった現代において、物理的なレコードに触れたことのない世代も増え、「A面B面という言葉はもはや死語ではないか?」という議論が時折起こります。

確かに、言葉が生まれた直接的な背景である「レコード盤の裏表」を知らない人にとっては、意味が通じにくいかもしれません。実際に、とあるメディアが若者向けに行った調査では、20代や30代の中には「言葉自体を聞いたことがない」「どんなものか具体的には知らない」と答える人もいたそうです。

しかし、一方でこの言葉が持つ文化的な生命力は根強く、完全に死語になったとは到底言い切れません。その理由は大きく分けて2つあります。

- 概念の存続とレコードの復権:CDシングルの「カップリング曲」や配信限定EPの2曲目以降など、形は変われど「メイン曲とそれ以外の曲」という構成は今も厳然として残っています。さらに、アナログレコード自体の人気が世界的に再燃しており、若い世代にもレコード文化が広まっているため、言葉に触れる機会も再び増えています。

- 比喩表現としての定着:前述のビジネスシーンのように、「表と裏」「公と私」「建前と本音」といった物事の二面性を表現する非常に便利な言葉として、世代を超えて会話の中で生き続けています。

言葉の直接的な意味を知る人は減るかもしれませんが、その背景にある文化的な文脈や比喩としての使いやすさが、この言葉を今後も生き永らえさせていくことでしょう。

ジェンダー論で語られるA面B面

「A面B面」という概念は、その分かりやすい二面性の構造から、音楽やビジネスの文脈だけでなく、自己のアイデンティティや社会的な役割を考える際の有効なメタファーとして、ジェンダー論や社会学などの視点から語られることもあります。

この場合、「A面」は社会から期待される役割やペルソナ、つまり「公的な自分(Public Self)」を象徴します。例えば、特定のジェンダーに「らしさ」として期待される振る舞いや、職業上の役割、家庭での立場などを意識的に、あるいは無意識的に演じている状態です。

一方で「B面」は、そうした社会的な制約や他者の視線から解放された「私的な自分(Private Self)」を象徴します。他者には見せない内面的な感情、個人的な趣味嗜好、既存のカテゴリーには収まらない本来の多様な自己の側面です。誰もが持つであろうこの公的な顔(A面)と内面的な顔(B面)の二面性は、自己のあり方を多層的に理解するための一つの思考モデルとして捉えることができるのです。

ここで重要なのは、これが概念的な比喩であり、A面が優れていてB面が劣っている、あるいはA面が偽りでB面が本物、といった単純な優劣や真偽を示すものでは全くないという点です。どちらもその人自身を構成する重要な要素であり、両方の側面があって初めて、一人の人間という豊かで複雑な全体像が形成される、という考え方です。

総括:レコードのa面b面の文化

この記事では、レコードのA面とB面に関する基本的な知識から、その背景にある文化、さらには現代における比喩的な使われ方まで、様々な情報をお届けしました。最後に、本記事の要点をリスト形式で網羅的にまとめます。

- レコードのA面B面という呼称は製造工程での管理上の区別が由来

- 最初にプレスする面がA面、もう一方がB面と名付けられた

- A面はアルバムの顔となるリード曲、B面は補完的な曲という役割分担が基本

- 見分け方は盤中央のラベルにある「Side A/B」や「1/2」の表記が最も確実

- 上級者はデッドワックスのマトリックス番号でも判別できる場合がある

- CDのカップリングという概念はレコード時代のA面B面が元になっている

- 英語では「Side A」「Side B」が国際標準の表記で世界共通

- ドーナツ盤の大きな穴はジュークボックスでの確実な自動再生のための機能的デザイン

- B面は商業的制約が少なくアーティストの実験精神や創造性が発揮される場でもあった

- Queenの「We Will Rock You」など歴史的な名曲がB面から生まれることも多い

- 2枚組以上のアルバムにはC面やD面、それ以降の面も存在する

- オートチェンジャー用に盤面構成が工夫された古いレコードもある

- ビジネスシーンでは企業の「表の顔(A面)」と「深層(B面)」の比喩として使われる

- レコード人気の再燃もあり言葉自体は完全に死語とは言えない

- ジェンダー論などでは公的な自己と私的な自己の二面性を表すメタファーになる

- A面とB面の構成はアルバム全体の物語性を演出しリスニング体験を豊かにする

- 単なる物理的な裏表ではなくレコード文化の根幹をなす重要で奥深い概念である