音楽を楽しむメディアとして長い歴史を持つレコードと、現代でも広く普及しているCD。この二つの間にはどのような違いがあるのでしょうか。この記事では、音楽ファンなら知っておきたいレコードとCDの違いを解説します。

まず、最も根本的な違いは記録方式が違う盤のアナログとデジタルという点です。これにより、それぞれの音と音質の特徴を徹底比較すると、興味深い差が見えてきます。また、レコードの種類であるLPとは何か、再生時に発生するノイズや扱いやすさなどの違いにも触れていきます。

物理的なメディアならではの、ジャケットの大きさという魅力も見逃せません。

この記事では、レコードとCDの違いを様々な視点から深掘りし、レコードは音がいいというのは嘘?という長年の疑問や、クリアな音を好みCDが好きという意見も公平にご紹介します。結局レコードとCDはどっちがいいのか、そして自分のレコードをCD化すると音はどうなるのか、さらには制作意-図で変わるマスタリングの差といった専門的な内容まで網羅します。この記事を通じて、レコードとCDの違いを理解し音楽を楽しもうという気持ちを深めていただければ幸いです。

- レコードとCDの記録方式や音質の根本的な違いがわかる

- それぞれのメディアが持つメリット・デメリットを比較できる

- 「レコードは音がいい」と言われる理由が理解できる

- 自分に合った音楽の楽しみ方が見つかる

初心者向けにレコードとCDの違いを解説

- 記録方式が違う盤のアナログとデジタル

- それぞれの音と音質の特徴を徹底比較

- レコードの種類であるLPとは何か

- ノイズや扱いやすさなどの違い

- ジャケットの大きさという魅力

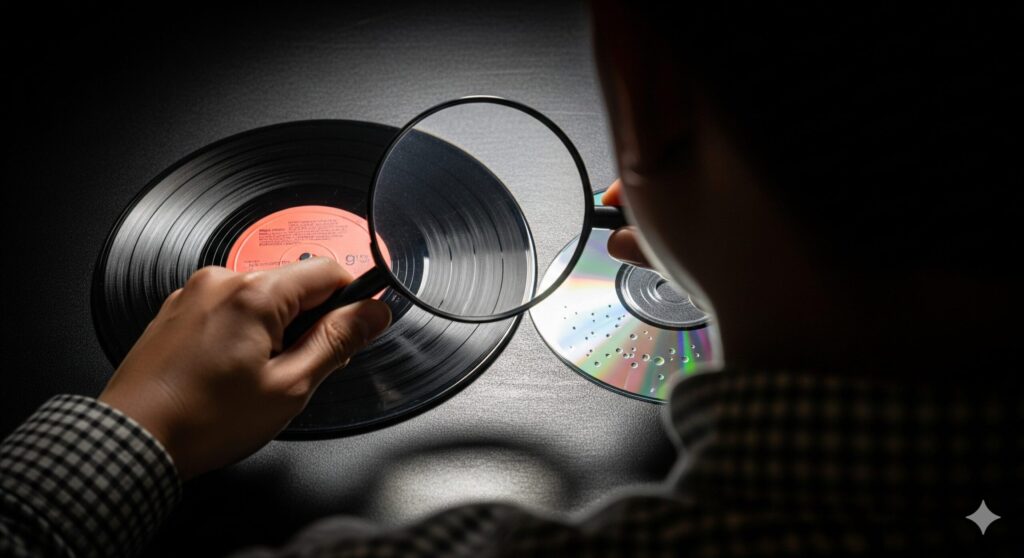

記録方式が違う盤のアナログとデジタル

レコードとCDの最も大きな違いは、音を記録する方法にあります。レコードはアナログ方式、CDはデジタル方式を採用しており、この違いが音質や特性に大きな影響を与えています。歴史的背景と共に、それぞれの記録方式の仕組みをより深く掘り下げてみましょう。

結論から言うと、レコードは音の波形をそのまま物理的な溝として記録するのに対し、CDは音の波形を数値データ(0と1の組み合わせ)に変換して記録します。

レコードのアナログ記録

レコードの盤面には、「音溝(おんこう)」と呼ばれる細い溝が渦巻状に刻まれています。この溝の深さや振れ幅は、マイクが捉えた空気の振動、つまり元の音の波(アナログ信号)の形を忠実に反映したものです。レコードプレーヤーの先端についた針(スタイラス)がこの溝をなぞると、溝の凹凸が針を物理的に振動させます。

この微細な振動をカートリッジが電気信号に変換し、アンプでスピーカーを駆動できるレベルまで増幅して音を出すのがアナログ記録の仕組みです。言わば、音の波形という連続的な情報を、切れ目なく物理的に写し取っているとイメージすると分かりやすいでしょう。そのため、理論上は記録できる情報の細かさに限界がありません。

CDのデジタル記録

一方、CDは1982年に登場した、当時としては画期的なデジタルオーディオメディアです。CDは音の波(アナログ信号)を、まず非常に短い間隔で区切って電圧などを測定し(サンプリング)、次にその測定値を段階的な数値に置き換えます(量子化)。

一般的な音楽CD(CD-DA)の規格では、1秒間に44,100回サンプリング(サンプリング周波数44.1kHz)し、その細かさを16bit(65,536段階)の精度で数値化して記録しています。再生時には、この膨大な数値データを読み取り、「D/Aコンバーター」という装置で元の滑らかなアナログ信号に復元し、アンプへと送ります。こちらは、滑らかな波形を、膨大かつ精密な点の集まりとして記録しているイメージです。この規格は、人間の可聴域(一般的に20Hz〜20,000Hz)を十分にカバーできるように設計されています。

記録方式のまとめ

- レコード(アナログ):音の波形という「連続的な情報」を、そのまま物理的な溝の形として記録する。

- CD(デジタル):音の波形を数値データという「離散的な情報」に変換して記録する。

このように、音を「そのままの形」で記録するか、一度「数値」に変換して記録するかが、両者の根本的な違いです。この違いが、後述する音質や扱いやすさなど、あらゆる側面に影響を与えています。

それぞれの音と音質の特徴を徹底比較

レコードの世界:イメージ

記録方式の違いは、再生される音や音質にどのような特徴として現れるのでしょうか。ここでは、レコードとCDそれぞれの音質的な特徴を、より技術的な側面も交えて比較してみましょう。

一般的に、レコードは「温かみのある音」、CDは「クリアで正確な音」と表現されることが多いです。これは単なるイメージだけでなく、それぞれの記録・再生方式の特性に深く由来します。

| 項目 | レコード(アナログ) | CD(デジタル) |

|---|---|---|

| 音の印象 | 温かい、豊か、柔らかい、奥行きがある | クリア、正確、シャープ、高解像度 |

| 情報量 | 理論上は無限。人間の可聴域を超える周波数(倍音)も記録されうる。 | 規格(44.1kHz/16bit)の範囲内。可聴域内の音を極めて正確に記録。 |

| ノイズ | 盤面のホコリや傷によるノイズ(スクラッチノイズ)、ハムノイズ等が発生しやすい。 | 原理的にノイズはほぼ発生しない。S/N比が非常に高い。 |

| 歪み(ひずみ) | 再生時に微細な歪み(特に偶数次高調波歪み)が発生し、これが「温かみ」に繋がるとされる。 | 歪みが極めて少なく、原音に忠実。 |

| 劣化 | 再生を繰り返すことによる溝の摩耗や、盤面の状態で物理的に劣化する可能性がある。 | データなので物理的な傷がなければ理論上は劣化しない(※ただし長期的な化学変化のリスクは存在する)。 |

レコードの音質:豊かさと温かみ

レコードはアナログ記録のため、CDの規格ではカットされてしまう人間の耳に聞こえないとされる高周波数の音(20,000Hz以上)も記録されている場合があります。これらの高周波成分(倍音)は、たとえ直接聞こえなくても、可聴域の音の質感や空間の表現に影響を与え、音の空気感や奥行き、豊かさを生み出すと考えられています。また、アナログ機器特有の「歪み」、特に耳障りに感じにくいとされる偶数次高調波歪みが付加されることで、音が太く、温かく、人間らしいと感じられることも、アナログサウンドの大きな魅力です。

CDの音質:クリアさと正確さ

CDはデジタル処理によって、マスター音源に記録された音を極めて正確に再現できます。記録されているデータ以外の余計なノイズが原理的に乗らないため、S/N比(信号と雑音の比率)が非常に高く、圧倒的な静寂の中から音が立ち上がります。

特にクラシック音楽のピアニッシモ(最弱音)の部分や、複雑なシンセサイザーが絡み合う電子音楽のシャープな音の再現性においては、その威力を最大限に発揮します。安定した品質で、制作者がレコーディングスタジオで聴いていた音を忠実に届けられるのが、デジタルサウンドの最大の強みと言えるでしょう。

補足:CDを超える「ハイレゾ音源」

近年では、CD(44.1kHz/16bit)のスペックを大きく上回る「ハイレゾリューション音源(ハイレゾ音源)」も普及しています。例えば96kHz/24bitや192kHz/24bitといったスペックの音源は、より細かく、よりダイナミックに音を記録でき、アナログマスターが持つ情報量に迫る、あるいはそれを超える表現力を持つとされています。

レコードの種類であるLPとは何か

レコードの世界:イメージ

「レコード」と一言でいっても、実は時代や用途によっていくつかの種類が存在します。その中でも、私たちが現在「アルバム」として最もよく目にするものが「LP(エルピー)」です。

LPとは?

LPは「Long Play(ロングプレイ)」の略称です。その名の通り、長時間再生を可能にしたレコード盤のことを指し、アルバム作品の普及に大きく貢献しました。

LPが登場する以前の主流は「SP盤」と呼ばれるレコードでした。SP盤はシェラックという樹脂を主原料とし、毎分約78回転(78rpm)で再生するため収録時間は片面で5分程度でした。

しかし、1948年にアメリカのコロムビア・レコードによってLPが開発されたことで状況は一変します。より耐久性の高い塩化ビニールを素材に使い、溝を細く(マイクログルーヴ化)し、回転数を遅くすることで、片面で20分~30分程度の収録が可能となり、クラシックの交響曲を通しで聴いたり、ポップミュージックのアルバムという概念が定着するきっかけとなりました。

LPレコードの主な特徴

- サイズ:直径が12インチ(約30cm)のものが標準です。

- 回転数:33 1/3回転/分(33 1/3rpm)が標準です。

- 素材:主に塩化ビニール(Vinyl)で作られています。このため、レコードのことを親しみを込めて「ヴァイナル」と呼ぶこともあります。

ちなみに、LPより小さい直径7インチ(約17cm)で45回転/分のレコードは「シングル盤」や「ドーナツ盤」(中央の穴が大きいことから)と呼ばれ、主にA面/B面に1曲ずつ収録するために使われます。さらに、シングル盤と同じサイズ・回転数で4曲程度収録したものは「EP(Extended Play)盤」と呼ばれます。アルバム作品をじっくり楽しむならLP、特定の楽曲やB面曲を楽しむならシングル盤、という使い分けが一般的です。

ノイズや扱いやすさなどの違い

レコードの世界:イメージ

音楽を聴く上での快適さや手間も、メディアを選ぶ重要な要素です。ノイズの有無や日々の取り扱いについて、レコードとCDには明確な違いがあり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。

結論として、扱いやすさとノイズの少なさではCDに軍配が上がりますが、レコードのデリケートな特性や手間のかかるプロセスが、逆に深い魅力と感じる人も少なくありません。

ノイズについて

レコードは物理的に針で溝をなぞるため、どうしてもノイズが発生しやすいメディアです。盤面に付着したミクロなホコリや静電気、盤の反り、再生によって生じる細かな傷などが「パチパチ」「サー」といったスクラッチノイズの原因となります。また、再生機器に由来する「ハムノイズ」や「ランブルノイズ」といった低周波ノイズが乗ることもあります。この有機的なノイズをアナログならではの「味わい」と捉える向きもありますが、純粋に音楽だけを聴きたい場合には明確なデメリットとなり得ます。

一方、CDは非接触の光学レーザーでデータを読み取るため、ディスクに再生不能なレベルの深い傷でもつかない限り、ノイズは全く発生しません。エラー訂正機能も非常に強力で、多少の傷や汚れはものともせず、常に安定したクリアな音質を提供します。

レコードの取り扱いと保管の注意点

レコードは非常にデリケートなメディアです。盤面に指紋が付くとカビの原因にもなるため、必ず縁と中心のレーベル部分を持つようにします。再生前には専用のクリーナーやブラシでホコリを除去し、静電気対策も重要です。保管時は、湿気や熱、直射日光を避け、必ずジャケットに入れて垂直に立てて保管してください。平積みすると盤の重みで反りの原因になります。

扱いやすさについて

CDはケースから出してプレーヤーに入れるだけで手軽に再生でき、曲の頭出しやリピート、シャッフル再生もボタン一つで簡単です。この利便性は、現代のライフスタイルにおいて大きな利点と言えるでしょう。

対してレコードは、プレーヤーのダストカバーを開け、盤をターンテーブルに載せ、回転数を確認し、トーンアームをそっと動かして目的の曲の始まりに針を落とす、という一連の儀式的な動作が必要です。一見すると面倒に思えるこの手間自体を「音楽と向き合う豊かな時間」として楽しむのが、レコードの醍醐味の一つです。A面が終われば、自分の手でひっくり返してB面を聴く。この一連の行為が、アルバムという作品への没入感を高めてくれます。

ジャケットの大きさという魅力

レコードの世界:イメージ

音楽メディアとしての価値は、音質や利便性だけではありません。特にレコードは、「アートワーク」としての魅力が非常に大きいことで知られています。

LPレコードのジャケットは、約30cm四方の大きな正方形です。この広大なキャンバスには、アーティストの世界観を表現する大胆で美しい写真やイラスト、緻密なグラフィックがデザインされており、それ自体が一個の芸術作品としての価値を持っています。CDの約12cm四方のケースでは到底表現しきれない迫力やディテールを、レコードジャケットは伝えてくれます。

見開き仕様の「ゲートフォールドジャケット」を開いた時の感動や、付属する大きな歌詞カード(ライナーノーツ)、ポスターなどを眺めながら音楽に浸る時間は、レコードならではの特別な体験ですよね。お気に入りの一枚を部屋に飾るだけで、空間の雰囲気がぐっと引き締まります。まさに「所有する喜び」を満たしてくれるメディアです。

CDが主流になった時代、多くの人がこのジャケットサイズの縮小に寂しさを感じました。日本レコード協会の生産実績を見ても、近年アナログディスクの生産額が再び増加傾向にあるのは、ストリーミング全盛の時代だからこそ、音質への再評価だけでなく、この「モノとしての所有感」や「アートワークをじっくり眺めながら音楽に浸る」という体験価値が強く求められているからに他なりません。

デジタル配信では得られない、物理メディアならではの温かみと確かな存在感が、レコードジャケットの最大の魅力です。

レコードとCDの違いを様々な視点から深掘り

レコードの世界:イメージ

- レコードは音がいいというのは嘘?

- クリアな音を好みCDが好きという意見

- 結局レコードとCDはどっちがいいのか

- 自分のレコードをCD化すると音はどうなる

- 制作意図で変わるマスタリングの差

レコードは音がいいというのは嘘?

レコードの世界:イメージ

「レコードはCDより音が良い」という言葉を、音楽好きなら一度は耳にしたことがあるでしょう。しかし、これは一概に「本当」とも「嘘」とも言えない、非常に奥深いテーマです。

この説の真偽は、「何をもって良い音とするか」という個人の価値観や聴覚心理に大きく左右されます。技術的な忠実度やノイズのなさを「良い音」の基準とするならCDが優位ですし、音の空気感や身体的な心地よさを「良い音」とするならレコードに魅力を感じる人が多くなります。

「音がいい」と言われる理由の深層

- 情報量の多さと倍音の豊かさ:前述の通り、レコードはCDの規格(サンプリング周波数44.1kHz)では記録できない22.05kHz以上の高周波成分を含むことがあります。この非可聴域の音が、可聴域の音の聞こえ方に影響を与え、音に自然な広がりや奥行き感をもたらすという研究もあります。これが「空気感が違う」と感じる一因です。

- 心地よいアナログの質感:デジタル変換時には、量子化の過程で非常に微細な情報が失われます。また、アナログ再生機器が生み出す偶数次高調波歪みは、音を豊かで心地よいものに感じさせる効果があると言われています。これらの要素が組み合わさり、人間にとって心地よい「温かみ」や「音楽的なまとまり」として感じられることがあります。

- 再生環境で音を「育てる」楽しみ:レコードの音は、プレーヤー本体、針を支えるカートリッジ、アンプなど、再生機器の組み合わせで大きく変化します。ケーブル一本変えるだけでも音は変わります。この自分好みの音を能動的に追求し、作り上げていくプロセス自体が、「良い音で聴いている」という満足感に繋がるのです。

つまり、「レコードの音が良い」という意見は、単なるノスタルジーや思い込みだけではないのです。スペック比較では語れない、人間の感覚や体験に根ざした、複合的な魅力に基づいた意見だと言えますね。

したがって、「嘘」と断じるのは早計であり、多くの人を惹きつけてやまない確かな魅力がそこには存在します。

クリアな音を好みCDが好きという意見

レコードの世界:イメージ

一方で、レコードの特性を好まない層や、CDの音質に明確な魅力を感じている人々もたくさんいます。特に、ノイズのないクリアなサウンドと、マスター音源への忠実性、そして圧倒的な利便性を重視する人にとっては、CDが今なお最適な選択肢であり続けています。

CDを好む人の主な理由

- 圧倒的な静寂とダイナミックレンジ:CDは無音部分が本当に「無音」です。レコードの宿命である表面ノイズやハムノイズがないため、楽曲の静かなパートから最も大きな音までの幅(ダイナミックレンジ)を最大限に活かすことができます。特にクラシック音楽や、静寂を効果的に使う現代音楽などを、制作者の意図通りに楽しむにはCDが適しています。

- マスター音源への忠実性:デジタルデータは、理論上コピーを繰り返しても劣化することがありません。つまり、CDに記録されている音は、マスタリングスタジオでエンジニアが最終確認したデジタルマスター音源そのものです。再生機器による音の変化が比較的少なく、アーティストやエンジニアが作り上げた音を、ありのまま聴きたいという純粋なニーズに応えます。

- 優れた耐久性と利便性:レコードに比べて物理的なダメージに強く、デリケートな管理をせずとも長期間安定した品質を保てます。ポータブルプレーヤーやカーオーディオ、PCでの再生など、様々な環境で気軽に高音質な音楽を楽しめる点も、CDが長年にわたって支持され続ける大きな理由です。

特に1980年代半ば以降、レコーディングからミキシング、マスタリングまで全ての工程をデジタルで行う「フルデジタルレコーディング」で制作された音源は、最初からCDというデジタルメディアを最終形として想定して作られています。このような音源は、レコードよりもCDで聴く方が、制作者の意図に沿った自然な音に感じられる場合も少なくありません。

音楽に何を求めるかによって、最適なメディアは変わります。クリアで安定した高音質を、いつでもどこでも手軽に楽しみたいというユーザーにとって、CDは非常に完成度の高い、優れたメディアであると言えるでしょう。

結局レコードとCDはどっちがいいのか

レコードの世界:イメージ

ここまで様々な違いを見てきましたが、最終的に「レコードとCD、どっちがいいのか?」という問いに、万人向けの唯一の正解はありません。これは、音楽の聴き方が多様化した現代において、非常に重要な結論です。

どちらが良いかは、個人のライフスタイルや音楽の楽しみ方、その時々の気分やシチュエーションによって全く異なります。メディアの優劣をつけるのではなく、それぞれの長所と短所を理解し、自分の価値観に合ったものを選ぶことが、音楽ライフを豊かにする鍵となります。

| こんな人におすすめ | レコード | CD |

|---|---|---|

| 音の好み | 温かみ、奥行き、空気感、身体に響くアナログサウンドを重視する人 | クリアさ、正確さ、ノイズのなさ、マスター音源への忠実性を重視する人 |

| 音楽の聴き方 | 一枚のアルバムとじっくり向き合い、儀式的なプロセスも楽しみたい人 | 好きな曲を気軽に、プレイリスト化して様々な場所やシーンで聴きたい人 |

| その他の価値 | モノとしての所有感、大きなアートワーク、音を育てる楽しみを求める人 | 耐久性、省スペース性、コストパフォーマンス、手軽さを重視する人 |

| 相性の良いジャンル | ジャズ、ソウル、ロック(特に60〜70年代)、クラブミュージックなど | クラシック、電子音楽、80年代以降のポップス、ヘヴィメタルなど |

例えば、休日にリビングでコーヒーを淹れ、お気に入りのジャズの名盤を最初から最後まで通しで聴きたい、というシチュエーションではレコードが最高の体験を提供してくれるでしょう。一方で、ランニング中にアップテンポな曲だけを集めたプレイリストをクリアな音で聴きたい、という場合にはCDから取り込んだデジタル音源が最適です。また、DJがフロアを盛り上げるために、曲のBPMを自在にコントロールしながらプレイするには、レコードの操作性が今でも重宝されています。

どちらか一方に固執する必要は全くありません。楽曲の生まれた時代やジャンル、その時の気分によって両方を使い分けるのが、現代ならではの最も賢く、豊かな音楽の楽しみ方と言えるでしょう。

自分のレコードをCD化すると音はどうなる

大切なレコードコレクションや、CD化されていない貴重な音源を、より手軽に聴けるようにCD化(デジタル化)したいと考える人もいるでしょう。では、レコードをデジタルデータに変換すると、その音はどう変化するのでしょうか。

結論から言うと、「あなたのオーディオシステムでレコードを再生した音を、そのままパッケージングした音」になります。つまり、市販されているCDのようなクリアでノイズレスな音になるわけではありません。

レコードのCD化(デジタル化)のプロセス

具体的には、レコードプレーヤーで再生した音楽信号を、フォノイコライザーアンプを通して適切な信号レベルに補正し、それを「オーディオインターフェース」や「ADC(Analog to Digital Converter)」といった機器を使ってパソコンに取り込み、デジタル音声ファイル(WAVやFLACなど)として保存する作業を指します。このファイルをCD-RにオーディオCD形式で書き込めば、オリジナルのCDが完成します。

このプロセスで記録されるのは、単なる音楽情報だけでなく、以下の要素を全て含んだ「その瞬間の再生音」です。

- レコードの溝に記録されている音楽情報そのもの

- 盤面の状態に起因する表面ノイズ(パチパチ、サーッなど)

- 使用したレコードプレーヤーのモーター音(ランブル)

- カートリッジ(針)やフォノイコライザーなどの再生機材が持つ固有の音の個性(キャラクター)

つまり、デジタル化しても、レコード特有の「アナログ感」やノイズはそのまま残るのです。むしろ、そのアナログサウンドをデジタルファイルとして永久保存し、スマートフォンやカーオーディオなど様々な環境で手軽に楽しめるようにすることが、レコードをCD化する主な目的と言えます。

より高音質にデジタル化するには

録音時の音質は、使用する機材のクオリティに大きく左右されます。特に、アナログ信号をデジタル信号に変換するADCの性能は非常に重要です。また、録音するフォーマットも、CDと同じ44.1kHz/16bitではなく、96kHz/24bitなどのハイレゾ品質で録音しておけば、マスター音源としてより多くの情報を保存しておくことができます。

高音質な機材を使えばレコードの持つポテンシャルを最大限に引き出したデータを作成できますし、あえてノイズ除去ソフトを使わずに録音することで、より「レコードらしい」生々しい音源を残すことも可能です。自分だけの貴重なデジタルアーカイブを作成する楽しみも、ここにはあります。

制作意図で変わるマスタリングの差

レコードの世界:イメージ

レコードとCDの音の違いを語る上で、これまで述べてきた記録方式や再生環境の違いと同じくらい、あるいはそれ以上に重要な要素が「マスタリング」です。

マスタリングとは、レコーディングとミックスダウンが終わった完成音源を、レコードやCDといった最終的なメディアに記録するために、プロのエンジニアが音質や音圧、曲順などを最終調整する、アルバム制作の最終工程です。実は、同じアルバムであっても、レコード用に作られるマスターとCD用に作られるマスターは、中身が全くと言っていいほど異なることがほとんどです。

なぜメディアごとにマスタリングを変えるのか?

それは、各メディアが持つ物理的な特性や限界、そして想定されるリスニング環境が異なるためです。

- レコードのマスタリング:レコードは物理的な溝に音を刻むため、様々な制約が存在します。例えば、低音が強すぎると溝の幅が広くなりすぎて収録時間が短くなったり、針が飛んだりする可能性があります。また、高音が強すぎるとカッティングや再生時に歪みやすくなります。そのため、過度な音圧を避け、音の大小の幅(ダイナミックレンジ)を活かした、繊細な調整が求められます。

- CDのマスタリング:CDにはレコードのような物理的な制約が少ないため、より大きな音圧を詰め込むことが可能です。特に1990年代半ばから2000年代にかけては、ラジオやポータブルオーディオで他の楽曲に聴き劣りしないよう、コンプレッサーという機材で音のダイナミクスを圧縮し、全体の音圧を極限まで引き上げる「ラウドネス・ウォー(音圧競争)」が激化しました。

ラウドネス・ウォー(音圧競争)の問題点

過度に音圧を上げたCDマスタリングは、一聴すると迫力があるように感じられますが、本来あったはずの音楽の抑揚や奥行き感が失われ、のっぺりとした「聴き疲れ」するサウンドになりがちです。この問題は音楽業界でも広く認識されており、近年ではストリーミングサービスを中心に、過度な音圧競争を是正し、適正な音量で音楽をリスニングする動きが主流となりつつあります。

このマスタリングの違いによって、たとえ元となる録音は同じでも、最終的にユーザーの耳に届く音の印象は大きく変わります。70年代のロックアルバムのレコード盤が、後年発売されたCD盤よりもダイナミックで生々しく聴こえることがあるのは、このマスタリング手法の違いが大きく影響しているのです。したがって、メディアの音質を比較する際は、フォーマットの違いだけでなく、「いつ、誰が、どのメディアのためにマスタリングしたのか」という視点を持つことが非常に重要になります。

レコードとCDの違いを理解し音楽を楽しもう

レコードの世界:イメージ

- レコードはアナログ、CDはデジタルという記録方式が最大の違い

- レコードは音の波を物理的な溝に、CDは音を数値データに変換して記録する

- レコードの音質は温かみや豊かさ、CDはクリアで正確と評される

- レコードは可聴域を超える周波数も記録し音の空気感を生むことがある

- CDはノイズが極めて少なく制作者が意図した音を忠実に再現する

- LPは長時間再生が可能な12インチ、33 1/3回転のレコードのこと

- シングル盤やEP盤など、レコードには複数のサイズや回転数が存在する

- レコードはホコリや傷による表面ノイズが避けられないが、それも味とされる

- CDは傷がなければ原理的にノイズは発生せず、音質の劣化もない

- レコードは丁寧な扱いと保管が必要だが、その手間が音楽への愛着を深める

- 約30cm四方の大きなジャケットはアートワークとしての所有感を満たす

- 「レコードは音がいい」かは主観であり、音の好みによって評価が分かれる

- クリアな音質と手軽さ、携帯性を求めるならCDが優れた選択肢となる

- 結局どっちがいいかに正解はなく、ライフスタイルや気分で選ぶのが最良

- レコードをCD化すると、ノイズや再生機器の個性を含めた再生音そのものが記録される

- 同じアルバムでもレコード用とCD用でマスタリングが異なり、音の印象を大きく左右する

- ラウドネス・ウォーの影響で、古いレコードの方がCDよりダイナミックに聴こえることがある