大切にしているアナログレコードに、ある日突然カビが…。そんなショックな出来事に、どう対処すれば良いか分からず困っていませんか?レコードのカビ取りで初心者が知るべきこととして、まずアナログレコードのカビが発生する原因とは何かを理解することが重要です。この記事では、レコード盤に生えたカビの基本的な取り方から、メガネ拭きを使ったレコードの清掃方法、そしてLPレコードのカビ取りで注意すべき点とは何かを具体的に解説します。さらに、見落としがちなジャケットのカビ取りで気をつけることにも触れていきます。一方で、やってはいけないレコードのカビ取りと予防策についても詳しく説明します。特に、100均グッズと激落ちくんによる洗浄リスクや、アルコールやアルコールティッシュは危険である理由、そしてレコードにカビキラーを使うのは絶対にNGであるという警告は必見です。最終的に、再発を防ぐためのレコードのカビ対策を学び、正しいレコードのカビ取りについてのまとめを通じて、あなたの貴重なコレクションを末永く楽しむための知識を身につけましょう。

この記事で分かること

- レコードに生えたカビの安全な取り方

- 絶対にやってはいけない危険な清掃方法

- 見落としがちなジャケットのカビ対策

- カビの再発を未然に防ぐ正しい保管術

レコードのカビ取りで初心者が知るべきこと

- アナログレコードのカビが発生する原因とは

- レコード盤に生えたカビの基本的な取り方

- メガネ拭きを使ったレコードの清掃方法

- LPレコードのカビ取りで注意すべき点とは

- ジャケットのカビ取りで気をつけること

アナログレコードのカビが発生する原因とは

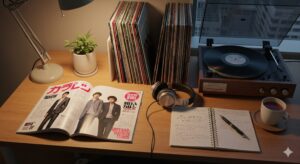

レコードの世界:イメージ

アナログレコードにカビが発生してしまう主な原因は、「湿気」「ホコリ」「皮脂汚れ」の3つの要素が複雑に絡み合うことです。レコードの主成分である塩化ビニール自体は、カビが直接栄養にできる素材ではありません。しかし、盤面に付着した有機的な汚れが、カビ菌にとって絶好の繁殖地を提供してしまうのです。

カビの胞子は空気中のどこにでも浮遊しており、静電気を帯びやすいレコード盤に付着したホコリの中に潜んでいます。そこに、レコード盤面に直接触れた際の指紋や皮脂といった栄養分が加わり、さらにカビの活動が活発になる湿度(一般的に60%以上)がそろうと、爆発的に繁殖を開始します。特に、高温多湿な日本の気候は、レコードにとって非常に過酷な環境と言えます。梅雨から夏にかけては特に注意が必要で、風通しの悪い押し入れや段ボールの中に長期間保管していると、空気中の湿気とホコリが結びつき、カビの温床となり得ます。

これらの要因が組み合わさることで、レコードの繊細な音溝の中でカビが根を張り、除去が困難になるだけでなく、再生時のノイズ(パチパチ音)や音質の劣化、最悪の場合は針が飛んで再生不能になるといった、取り返しのつかないダメージにつながるのです。

レコード保管の理想的な環境

レコードの保管に最適な環境は、温度が10~30℃、湿度が40~60%が理想とされています。この数値を維持することで、塩化ビニールの化学的安定性を保ち、カビ菌の活動を大幅に抑制できます。美術館や図書館の収蔵庫管理に関する文部科学省の資料でも、文化財の保存において温湿度の管理が極めて重要であると示されています。(出典:文部科学省「美術品等の保存環境の管理について」)

レコード盤に生えたカビの基本的な取り方

レコード盤にカビを発見しても、決して慌てて乾いた布で強くこすってはいけません。カビの胞子を溝の奥深くに塗り込んでしまい、かえって状況を悪化させる可能性があります。正しい手順で丁寧に取り除くことで、盤面へのダメージを最小限に抑えることが可能です。基本的な考え方は、まず表面のゴミを取り除き、次に水分でカビを浮き上がらせ、最終的に専用の道具で溝の奥から掻き出すイメージです。

結論として、理想は「精製水」、手軽さでは「常温の水道水」を使い、レコード専用のクリーナーやクロスを併用するのが、最も安全かつ効果的な方法と言えるでしょう。

より詳細なカビ取りの手順

1. 静電気とホコリの除去

作業前に、レコード用の除電ブラシやブロワーを使い、静電気を除去しながら盤面上の大きなホコリやゴミを優しく払い落とします。この工程を怠ると、後の水洗いでホコリがダマになり、傷の原因となります。

2. 盤面の水洗い(プレウォッシュ)

レーベル面を濡らさないよう、「レーベルプロテクター」で保護するか、盤を斜めに持って慎重に作業します。精製水または常温の水道水を、弱いシャワー状にして盤面にかけ流し、表面に浮いたカビや大まかな汚れを洗い流します。水道水を使用した場合、カルキ成分の残留が気になる方は、最後のすすぎを精製水で行うとより理想的です。

3. 専用クリーナーによる本洗浄

レコード用のクリーニング液(アルコールフリー推奨)を盤面に数滴垂らします。その後、専用のベルベット製ブラシやマイクロファイバークロスを使い、必ず音溝に沿って時計回り、反時計回りに数周ずつ、力を入れずに優しく拭き上げます。これにより、溝の底にこびり付いたカビや汚れを掻き出します。

4. 入念なすすぎと完全乾燥

再び精製水または水道水で、クリーニング液の成分が残らないよう入念に洗い流します。クリーナーの成分が残留すると、乾燥後に白い跡が残り、ノイズの原因となるため、この工程は非常に重要です。すすぎ後、吸水性の高い清潔なマイクロファイバークロスで盤面の水分を軽く押さえるように拭き取ります。その後、レコードラックなどに立てかけ、最低でも30分以上は自然乾燥させてください。ドライヤーの使用は、熱風は厳禁、冷風もホコリを付着させるリスクがあるため推奨されません。

この手順を丁寧に行うことで、レコードの音溝を傷つけることなく、カビを根本から安全に除去することが期待できます。

メガネ拭きを使ったレコードの清掃方法

「専用のレコードクロスを持っていない」という状況で、非常に有効な代用品となるのが高品質なメガネ拭きです。多くのメガネ拭きは、マイクロファイバー(超極細繊維)という特殊な素材で作られており、これがレコード清掃に適した特性を持っています。

マイクロファイバーの繊維は、その名の通り人間の髪の毛の100分の1以下という極めて細い繊維で構成されています。この無数の微細な繊維が、レコードのミクロン単位の音溝の凹凸にまで入り込み、通常の布では届かない汚れやカビの粒子を物理的に絡め取ってくれます。また、繊維の持つ「毛細管現象」により、水分や油分を効率よく吸収する能力も備えています。

ただし、全てのメガネ拭きがレコード清掃に適しているわけではありません。安価な製品や、長期間使用して汚れたものは、繊維が劣化していたり、硬いゴミが付着していたりして、逆に盤面を傷つける「ヤスリ」と化す危険性があります。もし使用する場合は、未使用で清潔な、信頼できるメーカーのマイクロファイバークロスを選ぶことが絶対条件です。

例えば、東レ株式会社が開発した「トレシー」のような高性能クリーニングクロスは、直径約2ミクロン(1ミクロン=1000分の1ミリ)の超極細繊維を使用しており、ミクロの汚れを確実に捉える能力があると公式サイトでも謳われています。このような製品は、軽いホコリや指紋の除去、そして洗浄後の最終的な拭き上げ工程において、その真価を発揮します。(出典:東レ株式会社「トレシー公式サイト」)

覚えておいてほしいのは、メガネ拭きはあくまで簡易清掃や仕上げのツールだということです。例えば、再生前の軽いホコリ取りや、うっかり付けてしまった指紋の除去には最適です。しかし、白く根を張ってしまったような頑固なカビに対しては、これ単体では力不足。やはり専用のレコードクリーニング液と組み合わせて使うのが、最も確実で安全な方法ですよ。

LPレコードのカビ取りで注意すべき点とは

レコードの世界:イメージ

LP(Long Play)レコードは、SP盤(標準時間レコード)やEP盤(ドーナツ盤)と比較して、収録時間が長いという最大の特徴があります。これを実現するため、音溝(グルーヴ)は非常に細く、かつ高密度に刻まれています。この構造的な繊細さゆえに、カビ取りの際にはより一層の慎重さと正確さが求められます。

最大の注意点は、繰り返しになりますが「レーベル面を絶対に濡らさないこと」です。LPレコードの時代になると、レーベルはデザイン的にも凝った紙製のものが主流となりました。この紙レーベルは水分に極めて弱く、濡れるとインクが滲んで隣接する溝に流れ込んだり、紙自体がふやけて剥がれ、修復不可能なダメージとなったりします。洗浄を行う際は、盤の中央と外周を挟んでレーベルを保護する「レーベルプロテクター」という専用器具の使用を強く推奨します。持っていない場合は、盤を常に傾け、レーベルに水がかからないよう細心の注意を払って作業する必要があります。

専門的なクリーニング方法「超音波洗浄」

緻密な溝の奥深くにまで入り込んだカビの胞子は、手洗いだけでは完全に取り除けない場合があります。そのような重度の汚れに対しては、「レコード用超音波洗浄機」という専門的な解決策も存在します。これは、超音波の振動によって発生する無数の微細な泡(キャビテーション)を利用して、人の手では届かない溝の底から汚れを物理的に剥がし取る方法です。非常に効果的ですが、機器が高価であるため、まずは信頼できるレコードショップなどが提供するクリーニングサービスを試してみるのも良いでしょう。

また、LPレコードの音質を損なわないためには、前述の通り、専用のクリーニング液と毛先の柔らかいブラシを使い、溝の底の汚れを優しく掻き出すようにクリーニングすることが、何よりも重要なポイントとなります。

ジャケットのカビ取りで気をつけること

レコード盤本体のカビに目が行きがちですが、ジャケットに発生したカビも見逃してはなりません。アートワークが施されたジャケットはレコードの価値を大きく左右する要素であり、紙製であるため一度カビが生えると完全な除去は非常に困難です。

ジャケットのカビ取りで最も気をつけるべきことは、「水分と摩擦を極力避ける」という点に尽きます。安易に濡れた布で拭いてしまうと、カビの菌糸を紙の繊維の奥深くに広げてしまうだけでなく、ジャケット自体に消えないシミや歪み、表面の印刷を剥がしてしまうといった二次被害を引き起こす原因となります。

ジャケットクリーニングの具体的な注意点

基本は乾いた柔らかいマイクロファイバークロスなどで、表面を優しく撫でるように拭うことから始めます。これはカビを「こすり取る」のではなく、表面に付着している胞子を慎重に「払い落とす」イメージです。それでも黒い点々が残る場合、最終手段として消毒用エタノールを綿棒の先に極少量だけ含ませ、固く絞ってからジャケット裏面の目立たない隅などでパッチテストを行います。印刷の色落ちや変質が起きないことを確認した上で、カビの部分だけを軽く叩くように慎重に除去を試みます。ただし、これは常に色落ちのリスクを伴うため、あくまで自己責任で行ってください。

カビ特有の古い臭いが気になる場合は、レコード盤を取り出した状態でジャケットを半開きにし、風通しの良い日陰で数日間陰干しするのが効果的です。この際、近くに重曹や活性炭を置くと、臭いの吸収を助けてくれます。レコードの価値は、盤、ジャケット、帯、ライナーノーツといった付属品を含めた総合的な状態で決まります。特にジャケットの状態は査定額に大きく影響するため、取り扱いには十分な注意を払いましょう。

やってはいけないレコードのカビ取りと予防策

レコードの世界:イメージ

- 100均グッズと激落ちくんによる洗浄リスク

- アルコールやアルコールティッシュは危険

- レコードにカビキラーを使うのは絶対にNG

- 再発を防ぐためのレコードのカビ対策

- まとめ:正しいレコードのカビ取りについて

100均グッズと激落ちくんによる洗浄リスク

レコードの世界:イメージ

手軽さとコストの低さから100円ショップの掃除グッズに頼りたくなる気持ちは分かりますが、大切なレコードのクリーニングにおいては、その選択が致命的な結果を招くことがあります。特に、掃除グッズの定番である「激落ちくん」に代表されるメラミンスポンジの使用は、絶対に避けてください。

メラミンスポンジは、メラミン樹脂をミクロン単位で発泡させた非常に硬い網目構造を持つ素材で、その原理は汚れを洗剤で「溶かす」のではなく、極細のヤスリで「削り取る」研磨に他なりません。レコードの音溝は、音楽情報を記録したマイクロメートル単位の繊細な凹凸です。ここをメラミンスポンジで擦る行為は、レコード盤をサンドペーパーで削るのと同じことであり、音溝は修復不可能なほどズタズタに傷つき、盤面は見るも無残に白く濁ってしまいます。一度付いた深い物理的な傷は二度と元には戻らず、レコードは価値を完全に失います。

一方で、全ての100均グッズが悪いわけではありません。以下の表を参考に、使えるものと使えないものを見極めましょう。

| 100均グッズ | 評価 | 備考・注意点 |

|---|---|---|

| メラミンスポンジ | × 絶対NG | 強力な研磨作用でレコードを完全に破壊します。 |

| マイクロファイバークロス | △ 条件付きで可 | 品質にばらつきがあります。柔らかく、繊維が細かいものを選べば代用可能です。 |

| スプレーボトル | 〇 可 | 精製水などを入れて使う分には問題ありません。使用前によく洗浄してください。 |

| カメラ用ブロワー | 〇 可 | 盤面のホコリを吹き飛ばすのに便利です。 |

結論として、リスクを冒して100均グッズを選ぶよりは、信頼できるオーディオメーカーから販売されている専用のクリーニング用品を使用するのが最も賢明な選択です。

アルコールやアルコールティッシュは危険

カビに対して高い除菌効果を持つことから、アルコールやそれを含むウェットティッシュでレコードを拭きたくなるかもしれませんが、これもレコードの素材を化学的に破壊する非常に危険な行為です。

なぜアルコールはダメなのか?

アナログレコードの主成分であるポリ塩化ビニール(PVC)は、そのままだと硬くてもろいため、「可塑剤(かそざい)」という化学物質を添加することで、レコード盤特有の柔軟性としなやかさを実現しています。しかし、この可塑剤はアルコール類(特にエタノール)に非常に溶けやすい性質を持っています。

アルコールで盤面を拭くと、この生命線ともいえる可塑剤が塩ビの表面に溶け出してしまい、以下のような深刻かつ不可逆的なダメージを引き起こします。

- 盤面の白濁(通称:塩ビ焼け):可塑剤が溶け出した表面が化学変化を起こし、白く曇ったような状態になります。一度こうなると元には戻りません。

- 音質の著しい劣化:音溝の形状が変質・変形し、ノイズが増大したり、高音域が失われて音がこもったりします。

- 素材の硬化・脆化:柔軟性を失った盤は非常にもろくなり、わずかな衝撃でひび割れや破損(クラック)を起こしやすくなります。

これらのダメージは、見た目以上に音質に深刻な影響を及ぼします。カビ取りやクリーニングには、必ず「アルコールフリー」と明記されたレコード専用のクリーニング液を使用してください。

レコードにカビキラーを使うのは絶対にNG

カビ取りの最終兵器として家庭で広く使われている「カビキラー」や「キッチンハイター」といった塩素系漂白剤ですが、これをレコードに使うことは論外であり、レコードを意図的に破壊する行為に等しいと言えます。

これらの製品の主成分である「次亜塩素酸ナトリウム」は、強力な酸化作用を持つアルカリ性の化学薬品です。その作用は、カビなどの微生物を細胞レベルで破壊するほど強力ですが、同時にレコードの主成分である塩化ビニールのような有機化合物も瞬時に腐食・溶解させてしまいます。

もしレコードに使用すれば、繊細な音溝は化学的に溶かされて跡形もなくなり、盤面はまだら模様に変色・変質し、二度と音楽を再生することはできなくなります。これはクリーニングや修復ではなく、単なる「化学的な破壊」に他なりません。

レコードに使用してはいけない主な薬品・洗剤類

以下の薬品や家庭用洗剤は、レコードに深刻なダメージを与えるため、絶対に使用しないでください。

- 塩素系漂白剤(カビキラーなど):盤を化学的に溶解させます。

- アルコール類全般、除光液、ベンジン、シンナー:可塑剤を溶かし、盤を白化・硬化させます。

- 食器用洗剤・住宅用洗剤:界面活性剤などの成分が溝に残留しやすく、完全にすすぐのが困難なためノイズの原因となります。使用は推奨されません。

- 各種研磨剤(クレンザー、コンパウンドなど):音溝を削り取り、修復不可能な傷をつけます。

再発を防ぐためのレコードのカビ対策

レコードの世界:イメージ

一度カビを綺麗に取り除いても、レコードが置かれている環境そのものが変わらなければ、いずれまたカビは再発してしまいます。カビ対策で最も重要なのは、クリーニング後の「保管方法」を見直すことです。

クリーニングを終えたレコードは、まず静電気防止加工が施された新しい内袋(インナースリーブ)に入れ、ジャケットに収納し、さらにレコード専用の保護外袋(アウタースリーブ)に入れるという「三重の保護」を徹底しましょう。これにより、ホコリや湿気が直接盤面に付着するのを大幅に防ぐことができます。

そして、保管方法そのものを見直すことが、カビとの戦いに終止符を打つための鍵となります。以下の表を参考に、ご自身の保管環境をチェックしてみてください。

| 項目 | 〇 良い保管方法 | × 悪い保管方法 | ワンポイントアドバイス |

|---|---|---|---|

| 置き方 | 本棚に本を立てるように必ず垂直に立てて保管する。 | 平積み(重ね置き)。下の盤に過大な圧力がかかり、反りの原因になる。 | レコードの枚数が少ない場合は、ブックエンドなどで倒れないように支えましょう。 |

| 場所 | 直射日光が当たらず、年間を通して温度・湿度の変化が少ない風通しの良い冷暗所。 | 窓際、エアコンの風が直撃する場所、押し入れの奥、床への直置き。 | 日本の住宅ではリビングの中段などが比較的安定しています。屋根裏や地下室は最悪の環境です。 |

| 湿度対策 | 除湿機や除湿剤(シリカゲルなど)を活用し、湿度を40~60%に保つ。 | 特に対策せず、湿気がこもりやすい場所に放置する。 | レコードを保管している棚やボックスに、小型の湿度計を設置すると管理が楽になります。 |

| 空気循環 | 定期的に部屋の換気を行い、空気のよどみをなくす。 | 長期間密閉された空間に放置する。 | 週に一度でも部屋の窓を開けて空気を入れ替えるだけで、カビの発生リスクは大きく下がります。 |

こうした地道な対策を習慣づけることで、あなたの大切なレコードコレクションを、カビの脅威から永続的に守ることができるのです。

まとめ:正しいレコードのカビ取りについて

レコードの世界:イメージ

- レコードのカビは湿気・ホコリ・皮脂汚れが原因

- 安全なカビ取りの基本は水洗いと専用クリーナー

- クリーニングは必ず音溝に沿って優しく行う

- メガネ拭き(マイクロファイバークロス)は簡易清掃に有効

- LPレコードはレーベル面を濡らさないよう特に注意

- ジャケットのカビ取りは水分を使いすぎないのが鉄則

- メラミンスポンジ(激落ちくん)は盤面を傷つけるため使用厳禁

- アルコールやアルコールティッシュは塩ビを侵すので絶対NG

- カビキラーなどの強力な薬品はレコードを破壊する

- クリーニング後は新しい内袋・外袋で保護する

- 保管時はレコードを平積みせず必ず立てて置く

- 直射日光と高温多湿を避けた冷暗所が最適な保管場所

- 定期的な環境チェックがカビの再発防止につながる

- 困ったときはプロのクリーニングサービスを検討するのも一つの手

- 正しい知識で大切なレコードを末永く楽しむ